PPIとは何か?生産者物価指数が上昇するとどのような影響があるのか、下落する場合にはどうなるのか。

これらについて知りたい方にお届けする、アメリカの経済指標PPIに関する解説記事です。

PPIは製造業者が販売する製品やサービスの価格変動を示す重要な指標であり、経済活動やインフレーションに密接に関連しています。

この記事では、PPIの動向が示す経済状況や将来の見通しに焦点を当て、上昇・下落がもたらす影響について具体的に考察していきます。

アメリカ経済の重要な要素であるPPIの理解を深めるための読み物となっております。

PPI(生産者物価指数)とは?基礎知識と見方を徹底解説

PPI(生産者物価指数)は、企業が製品やサービスを生産・提供する過程での価格の変化を示す重要な経済指標です。

消費者目線での価格変動を測るCPI(消費者物価指数)に対し、PPIは「企業が仕入れる段階での価格」を対象としており、インフレの初期兆候を捉える“先行指標”として重視されています。

CPIが上がる前にPPIが先に上昇していることも多く、原材料費や中間財の価格変動が後の消費者価格に波及する構造が背景にあります。

この記事では、PPIの定義からCPIとの違い、関連する他の物価指標との関係、データの読み解き方までを詳しくご紹介していきます。

PPI(生産者物価指数)とは何か|CPIとの違いも解説

PPI(Producer Price Index)は、生産者が製品やサービスを販売する際の価格を集計した指数です。

たとえば、原材料や部品を製造している企業が、他の企業に販売する段階での価格変動を測定するもので、CPIよりも一段階「上流」にある価格指標といえます。

一方、CPI(Consumer Price Index)は、私たち消費者が実際に購入する商品やサービスの価格を対象としており、両者は「視点が違う」だけでなく、タイミング的にもPPIが先に動きやすいという特徴があります。

実際、市場では「PPIが上がったから来月のCPIも上がるかもしれない」といった予測にも使われることが多く、金融政策や投資判断に役立つ材料となっています。

CPI(消費者物価指数)の特徴やPPIとの違いの詳細は、以下の記事をご参考ください。

PPIと卸売物価指数・企業物価指数の関係

PPIは国や機関によって名称が異なることがあります。

たとえば、日本では「企業物価指数(CGPI)」や「卸売物価指数」という名称が使われており、基本的にはPPIと似た性質を持っています。

いずれも、商品やサービスが企業間で取引される段階での価格変化を測るもので、どの国でも「インフレの前段階」を測る指標として活用されています。

PPIと卸売物価指数の違いは大きくはありませんが、対象となる品目や取引の定義が微妙に異なることがあります。

アメリカではPPI、イギリスではPPIやOutput Price Index、日本では企業物価指数という呼び方になりますが、共通して企業間取引の価格に焦点を当てた指標という点は変わりません。

国際的なインフレ動向を比較する際には、名称にとらわれず「何を測っているか」を意識することが大切です。

生産者物価指数の計算方法とデータの見方(前月比・前年比・コア指数など)

PPIのデータは、毎月1回、アメリカでは労働省の統計局(BLS)によって公表されます。

その内容は主に3つの観点から分析されます:前月比(Month-over-Month)、前年比(Year-over-Year)、コアPPIです。

前月比は直近1か月でどれくらい価格が変化したかを示す短期的な動き、前年比は1年前と比べてどれだけ上昇または下落したかを表す中期的なトレンドを示します。

そして「コアPPI」は、価格変動の大きい食品とエネルギーを除いた指数で、より基調的なインフレ動向をつかむために使われます。

たとえば、前月比で+0.4%、前年比で+2.6%、コアPPIが+2.2%といった形で発表され、これらの数値が市場予想を上回るかどうかが大きな注目ポイントとなります。

PPIはあくまで企業間取引ベースの物価指標ではありますが、原材料価格や物流コストの上昇が数か月後にCPIに波及することがあるため、先読み材料として非常に有効なデータといえます。

PPIが上がるとどうなる?経済・市場・為替への影響

PPI(生産者物価指数)が上昇すると、経済や市場にさまざまな影響をもたらします。

PPIは企業が仕入れる段階の価格変動を示すもので、いわば「物価の先行指標」とも言える存在です。

この指数が上がるということは、企業が支払うコストが増加しているということ。

やがてその影響は商品価格に反映され、消費者物価の上昇、つまりインフレへとつながりやすくなります。

特に金融市場では、PPIの動きを通じて「今後の金利はどうなるのか」「中央銀行の動きはどうなるのか」という期待が膨らみやすく、為替や株価も敏感に反応する傾向があります。

ちょっとした数値の変化が、大きな波紋を呼ぶこともあるんですよ。

PPI上昇が経済全体・物価・インフレに与える影響

PPIが上がるということは、生産者が仕入れたり製造したりするコストが増えていることを意味します。

これが続くと、企業はコストを価格に転嫁せざるを得なくなり、結果として最終的な消費者物価、つまりCPIの上昇にもつながりやすくなります。

CPIの上昇はインフレを引き起こし、中央銀行が金利を引き上げる可能性が高まります。

そのため、PPIの上昇は単に製造業の問題にとどまらず、経済全体の金利政策や購買力、企業の利益構造にまで影響が広がっていくんです。

インフレが進むと、実質賃金の低下や消費の減退も懸念されるため、PPIの動きは見逃せないポイントになります。

生産者物価指数が上がるとFX・ドル円・株価はどう動く?|為替と相場の仕組み

PPIの上昇は金融市場にも直結した影響をもたらします。

たとえばアメリカのPPIが予想以上に高かった場合、市場は「インフレが強い」と判断し、FRBが利上げを加速するかもしれないと警戒します。

すると米ドルの金利が上がるという見方が強まり、ドル買い円売りが進み、ドル円は上昇しやすくなります。

また、株式市場では企業の利益が圧迫される懸念から株価が下落することもあります。

特に原材料費の上昇が業績を直撃するような業種では、敏感に反応する傾向があります。

PPIは地味な指標に見えて、実は相場を動かす「隠れた主役」なんです。

PPI上昇の主な要因と注目ポイント(エネルギー・食品・製品など)

PPIが上昇する背景には、いくつかの主要な要因があります。

その一つがエネルギー価格の高騰。原油や天然ガスの価格が上がると、それを原料にしている製品全体のコストが押し上げられます。

また、食品価格の上昇も無視できません。農作物の不作や物流コストの増加が重なると、食品関連のPPIが跳ね上がることもあります。

そして、製造業では鉄鋼や半導体といった素材価格の変動が影響を与えることもあります。

これらは複雑に絡み合いながらPPIを形成しているので、「どの分野の価格が上がったのか」を読み解くことが、経済全体の動向を掴むうえでとても大切なんです。

PPIが下がるとどうなる?下落時のリスクとチャンス

PPIが下落するというのは、一見「物価が落ち着いてきている」と感じるかもしれません。

でもその裏には、経済活動の鈍化や需要の縮小といった不安要素が潜んでいることもあります。

特にPPIの下落が続く場合は、企業がコストを価格に転嫁できず、利益が圧迫されている可能性も考えられます。

一方で、消費者にとっては商品価格の低下につながる場合もあり、購買意欲の回復というポジティブな面もあります。PPIの動きは一方向に評価すべきではなく、経済全体の文脈の中で捉えることが大切です。

下がった時こそ、「どの分野が冷え込んでいるのか」を丁寧に見ていくと良いですね。

PPI低下が意味すること|デフレ・コスト減と経済鈍化の因果関係

PPIが低下すると、企業の仕入れコストが下がったということになります。

これ自体は企業のコスト構造にとっては良いことかもしれませんが、同時に「売れなくなってきているから値引きをせざるを得ない」という背景がある場合もあります。

つまり、需要の減少が原因でPPIが下がっている可能性もあるのです。

これが続くと、デフレのリスクが高まり、企業の利益がさらに縮小し、設備投資や雇用の縮小へとつながっていきます。

経済が冷え込むスパイラルに陥ることもあるので、PPIの低下には警戒が必要なんです。

生産者物価指数下落が企業・消費者・為替(通貨市場)に与える影響

PPIが下がると、企業にとっては仕入れコストが減る分、利益率が改善する可能性もあります。

でもそれは需要が安定している場合の話で、需要自体が弱っている場合には単価を下げても売上が増えず、結果的に利益も下がってしまいます。

消費者の視点では、価格が下がることで購買意欲が刺激されるかもしれませんが、給与が上がらなければ消費は伸び悩みます。

為替市場では、物価下落は通貨の価値を下げる材料として作用しやすいため、PPIの下落はその国の通貨安につながることもあります。

経済の好循環を生むかどうかは、その時の需要と供給のバランス次第ですね。

PPIが下がることで注目すべき銘柄・相場の変動

PPIが下がったとき、特に注目すべきなのはコスト削減の恩恵を受ける業種です。

たとえば電力・ガス・製造業などは、原材料費が下がれば利益率が改善しやすいため、株価が反応しやすくなります。

また、小売業界にとっても、仕入れ価格が下がれば価格競争力が高まり、販売拡大につながる可能性があります。

一方で、資源関連やコモディティ企業は、PPI下落により売上減となるリスクもあるため注意が必要です。

相場は単純に「上がる・下がる」で割り切れませんが、こうしたセクターごとの違いを把握しておくことで、投資の判断材料として役立ちますよ。

アメリカ(米国)PPI最新動向・推移と2025年の予想と結果

アメリカの生産者物価指数(PPI)は、インフレや景気の先行指標として投資家や市場関係者にとって非常に重要なデータです。

特に直近の米国経済では、物価の動きがFRB(連邦準備制度)の金融政策にも影響を与えるため、PPIの動向には注目が集まっています。

PPIの発表内容が市場予想と大きくズレた場合、為替や株式相場が大きく動くことも少なくありません。

2025年の予測を立てる上でも、2024年の動向や各月の推移を押さえておくことが鍵になります。

予想を立てる際は、エネルギー価格や製造業の動向など複数の要素を重ねてみるのが効果的です。

【2025年7月】米PPI総合指数の市場予想と結果(前月比/前年同月比)

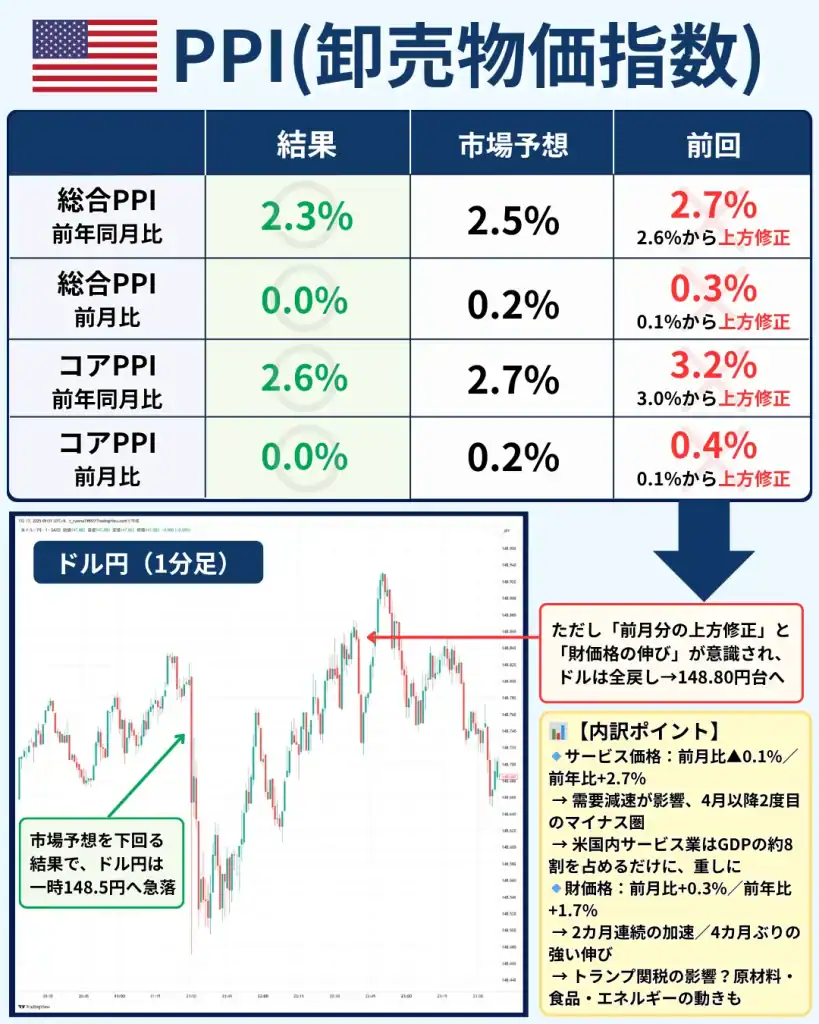

| 項目 | 結果 | 予想 | 前月の修正 |

|---|---|---|---|

| PPI総合 (前月比) | 2.3% | 2.5% | 2.7% ※2.6%から上方修正 |

| PPI総合 (前年同月比) | 0.3% | 0.2% | 0.3% ※0.1%から上方修正 |

| PPIコア (前月比) | 2.6% | 2.7% | 3.2% ※3.0%から上方修正 |

| PPIコア (前年同月比) | 0.0% | 0.2% | 0.4% ※0.1%から上方修正 |

2025年7月に発表されたアメリカのPPI(生産者物価指数)は、インフレが鈍化しているように見える一方で、一部では加速の兆しも見られる、やや複雑な内容となりました。

結果として市場では一時的なドル売りが起きたものの、その後は反発。

今後の金融政策への影響や、政策的な動きにも注目が集まっています。

まず注目されたのは、総合PPIとコアPPI(食品・エネルギーを除く)の前年比データです。

- 総合PPIは+2.3%(予想:+2.5%、前月:+2.7%)

- コアPPIは+2.6%(予想:+2.7%、前月:+3.2%)

いずれも市場予想を下回る結果となり、「インフレ鈍化」を示す材料と受け止められました。

これを受けて、ドル円は一時148.47円まで下落するなど、市場は反応を見せました。

しかしその後、前月のデータが上方修正されたこと、そして「財価格の上昇」が注目されたことで、ドルは反発。

ドル円は148.80円台まで戻すなど、発表直後はボラティリティの高い展開となりました。

サービス価格が鈍化、財価格はじわじわ上昇

内訳を詳しく見てみると、以下のような動きが明らかになっています。

- サービス価格は前月比で▲0.1%、前年比では+2.7%

→ 4月以降で2度目のマイナス圏。需要の減速が要因とみられます。

→ アメリカのGDPの約8割をサービス業が占めていることから、景気の重しとなる懸念も。 - 財価格は前月比で+0.3%、前年比で+1.7%

→ 2カ月連続の加速となり、4カ月ぶりに強い伸びを見せました。

→ 原材料やエネルギー価格、さらにはトランプ前政権時代の関税政策再導入の思惑なども影響している可能性があります。

“鈍化”と“加速”が共存する複雑な結果に

今回のPPIデータは、インフレの「鈍化」を示す面と、「再加速」を警戒させる材料の両方を含んでいました。

これにより、市場では方向感がつかみにくく、政策金利の行方に対する思惑が交錯する展開に。

とくに注目すべきは、今後の利下げ観測の行方と、再び注目されはじめているトランプ関税の波及効果です。

これらが今後の物価動向や政策判断にどう影響を及ぼすのか、市場関係者にとっては引き続き目が離せない状況が続きそうです。

PPIの結果と市場の反応【2025年7月16日発表分】

PPIの結果と市場の反応【2025年7月16日発表分】

###

直近の米国PPI発表データと市場の反応|前年比・前月比チャートで解説

2025年後半に発表されたPPIデータでは、前年比での上昇幅がやや鈍化しつつある様子が見られました。

エネルギー価格が安定したことが背景にあり、前月比でも小幅な動きが続いています。

こうしたデータが発表されると、市場はすぐに反応します。

たとえば予想を下回る数字が出れば、インフレ圧力が弱まっていると判断され、米ドルが売られやすくなります。

逆に予想以上に強い数字が出れば、FRBが金利を高く維持する可能性が意識され、ドルが買われやすくなる傾向があります。

チャートを使って前年比と前月比の変動を視覚的に把握することは、初心者でも全体のトレンドを掴む上で有効な方法ですよ。

2025年のPPI予測・市場予想とインフレ動向

2025年のPPIは、エネルギー価格の落ち着きと製造業の回復の影響を受けて、全体的にやや安定傾向にありました。

ただし、サービス業のコスト上昇や一部製品の価格転嫁が続いたため、依然として高水準にある項目も見られました。

市場では「インフレ圧力は緩やかに低下しつつある」という見方が強まり、金利の引き下げ時期についての憶測も飛び交う状況です。

PPIの動きは、政策金利や企業の利益見通しに影響するため、投資家やアナリストにとって非常に重要な判断材料となっています。

2025年に向けては、エネルギー市場の不安定要因や中国経済の動向も、PPIの変動要素として注目されます。

アメリカ以外の日本等の生産者物価指数の比較・動き

アメリカのPPIに注目が集まる一方で、日本をはじめとした各国の生産者物価指数(PPI)の動きも非常に重要です。

たとえば日本では、エネルギー輸入価格の影響を大きく受けるため、原油価格の変動がPPIに反映されやすい傾向があります。

また、円安や円高といった為替の変動も、輸入コストに直結するため、PPIの上昇や下落に大きな影響を与えます。

米国との比較を通じて「どの国のインフレが加速しているのか」「どの中央銀行が金利を動かしそうか」などの見立てを立てることができます。

グローバルな視点でPPIを比較することは、国際投資や通貨取引をする上でも重要なヒントになりますよ。

PPIが注目される理由と投資・FX・取引に活用する方法

PPIがなぜこんなにも注目されるのか。

それは、景気や金融政策の流れをいち早く予測する「先行指標」だからです。

特に投資やFX(外国為替証拠金取引)を行う人にとって、PPIの発表内容は市場の空気を読み解くうえで大きなヒントになります。

例えばPPIが上昇すれば、企業のコストが増えている可能性があり、それがインフレにつながることで金利の引き上げが意識されます。

反対にPPIが下落していれば、需要の弱さや景気の減速が警戒されることもあります。

取引の判断材料としてPPIを活用することは、タイミングを逃さず動くための大きな武器になるんです。

PPIと金融政策・中央銀行の判断|インフレ率・金利への影響

中央銀行が金融政策を判断する際、PPIの動きは欠かせない指標の一つです。

たとえばFRBは、CPIや雇用統計と並んでPPIを見ながら、インフレ圧力がどの程度かを評価しています。

PPIの上昇が続けば、将来的に消費者物価も押し上げられる懸念があるため、利上げの検討が進む場合があります。

反対にPPIが下がれば、インフレの沈静化と見なされ、利下げが視野に入ることも。

つまりPPIは、金利の方向性を読むうえで非常に役立つんです。

金利が動けば為替や株式市場も反応しますから、PPIのデータは「金融市場の地図」のような役割を果たしていると言えるかもしれませんね。

生産者物価指数の発表を活かした投資・取引戦略(FX・株)

PPIの発表直後は、為替や株式市場で一時的に大きな値動きが起きることがあります。

このタイミングをうまく活用すれば、短期的な取引戦略に結びつけることが可能です。

たとえば予想より強いPPIが発表された場合、米ドルが買われやすくなり、ドル円が上昇する展開が期待されます。

反対に弱い数字が出れば、ドル売りが進みやすくなります。

株式市場でも、インフレ懸念が強まるとハイテク株などは売られやすくなり、エネルギー関連株が買われることもあります。

あらかじめ市場予想と自分のシナリオを照らし合わせておくと、発表直後の動きにスムーズに対応しやすくなりますよ。

初心者がデータ・ニュース・チャートを理解して活用するコツ

初心者がPPIのデータやニュースを活用するには、まず「何が予想されていたのか」と「実際の結果がどうだったか」を比べて見ることが大切です。

専門用語や数字が多くて難しく感じるかもしれませんが、ニュースサイトや証券会社が出しているチャートを見るだけでも十分にヒントは得られます。

また、発表後に為替や株価がどう動いたかをチェックすることで、市場がどんな反応を示したのかを肌で感じることができます。

最初はざっくりとした理解でもかまいません。

大切なのは「なぜこの指標が重要なのか」「どんな時に使えるのか」を自分の中で少しずつ整理していくことなんです。

よくある質問Q&A|PPIでよく寄せられる疑問と注意点

PPI(生産者物価指数)は、経済指標の中でも少しとっつきにくい印象があるかもしれません。

でも、物価や景気の流れを予測する上ではとても大切な指標なんです。

ここではPPIに関して多く寄せられる質問をまとめて、なるべくわかりやすくお答えしていきます。

似たような指標との違いや、取引に活かす際の注意点など、「知っているとちょっと得する」情報もお届けしますので、参考にしてみてください。

初心者の方でも「なるほど」と思えるように、できるだけ専門用語を使わずに解説しています。

PPIとCPI・卸売物価指数の違いは何か?

PPI(生産者物価指数)とCPI(消費者物価指数)は、どちらも「物価の変動」を測る指標ですが、見るポイントが異なります。

PPIは主に企業が商品やサービスを生産する段階での価格の動きを示すのに対して、CPIは消費者が実際に商品やサービスを購入する際の価格の変化を示します。

つまり、PPIは「企業サイドの物価」、CPIは「消費者サイドの物価」と考えるとわかりやすいです。

また、卸売物価指数という言葉もありますが、これはPPIと非常に近い内容で、国によって呼び方が違うだけという場合もあります。

それぞれが経済のどの段階の価格を見ているのかを意識するだけで、理解がぐっと深まりますよ。

PPIが急上昇・急落した時に取引で注意したいポイント

PPIが予想を大きく上回って急上昇した場合、インフレ懸念が強まり、市場は「金利が上がるかも」と反応しやすくなります。

為替ではドルが買われやすく、株式市場では一部の銘柄が売られる動きが出ることもあります。

一方で、PPIが急落した場合は「景気が悪化しているのでは」と受け取られ、リスク回避の動きが広がる可能性もあります。

大切なのは、「数字そのもの」よりも「市場がどう受け取ったか」を見ることなんです。

発表直後は相場が荒れることもあるので、特に初心者の方は無理にエントリーせず、落ち着いて市場の反応を確認するのが安全策です。

慌てて飛びつかず、まずは観察するクセをつけることがポイントですよ。

PPI関連のプレミアムデータ・コラム・今後の見通し

PPIに関する情報は、経済ニュースや証券会社のレポートで定期的に発信されていますが、より深い洞察が欲しい場合はプレミアムな有料コンテンツや専門家のコラムが役立ちます。

たとえばエネルギー価格や供給網の混乱、国際情勢がPPIにどう影響するかといった細かな解説は、一般的なニュースだけでは見落としがちです。

また、各国のPPIを比較した上で「どの通貨に投資妙味があるのか」を読み解くプロの分析などもあり、経験を積んだ投資家にとっては戦略を立てる材料になります。

今後の見通しとしては、2025年に向けてインフレ率がどう落ち着いていくかがカギになりますので、エネルギーや人件費といったコスト要因には引き続き注目しておくと良いですね。