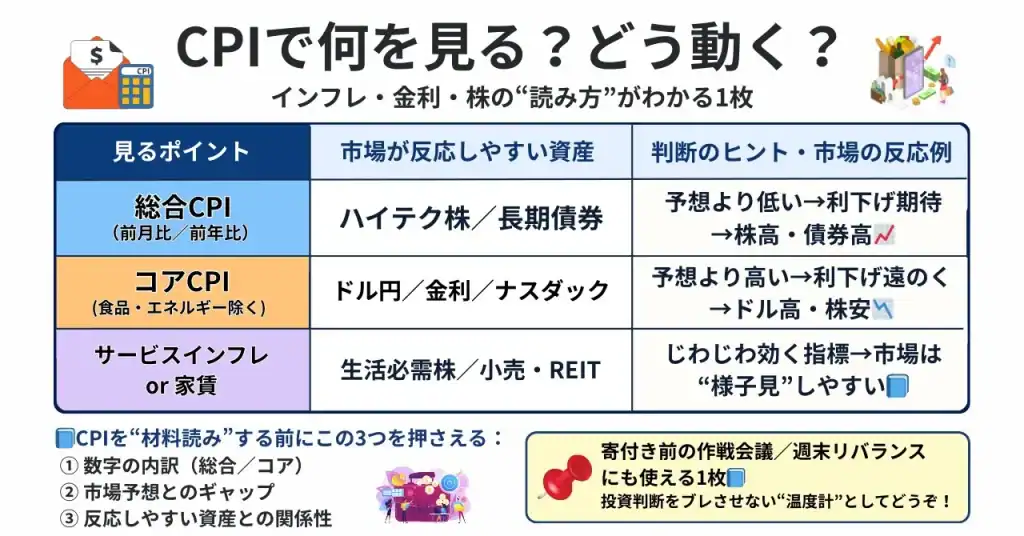

アメリカCPI(消費者物価指数)は、市場において大きな注目を集める経済指標の一つです。

消費財やサービスの価格変動を示すことから、その動向はインフレやデフレの兆候として注目されます。

CPIが上昇すると、物価が上昇している可能性が高まり、それが経済や金融市場にどのような影響を与えるかは重要なポイントとなります。

- 米国株式や為替市場に影響を与える重要指標の一つ

- インフレ/デフレの兆候を表す

- CPIが上がる→物価上昇(インフレ)

サイト管理人

サイト管理人アメリカだけでなく、日本の株式・ドル円などに影響を与えるため、毎月注目される経済統計です。

この記事では、アメリカCPIが上がる・下がるとどうなるか、予想や発表のタイミング、日本時間での注目すべき時期や数値の推移について詳しく解説します。

市場の動向分析やトレードに役立つ情報が満載の内容となっていますので、ご興味をお持ちの方はぜひご一読ください。

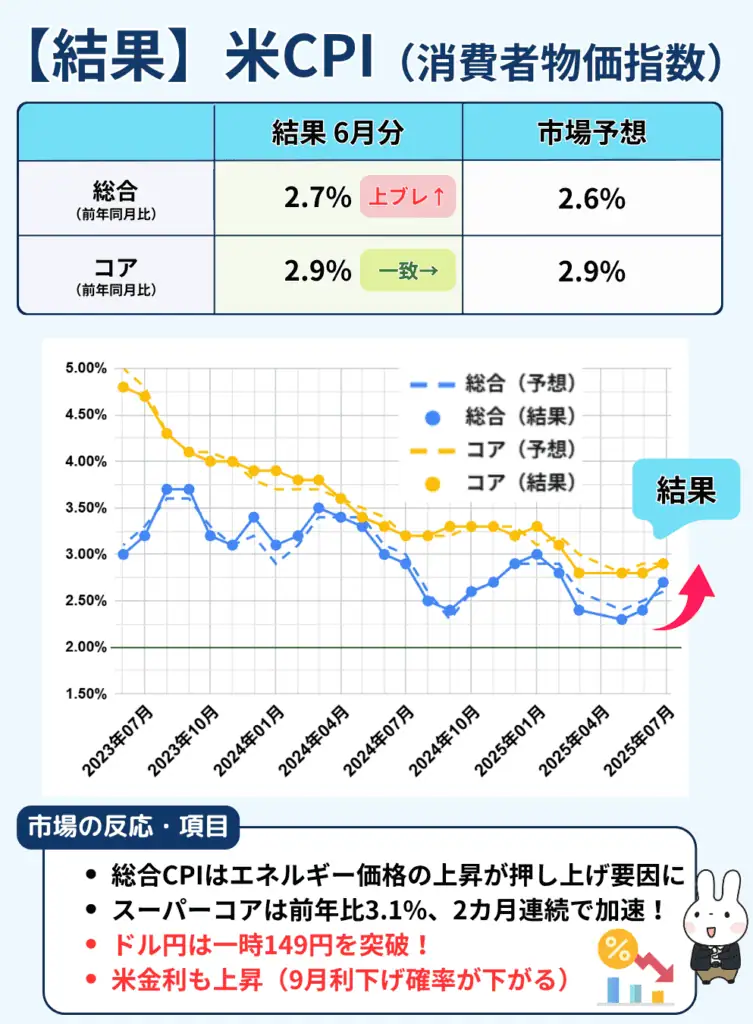

【速報】アメリカCPI(消費者物価指数)の市場予想と結果(2025年7月最新)

2025年7月に発表されたアメリカの消費者物価指数(CPI)は、世界の金融市場に大きな影響を与える注目の経済指標です。

物価の上昇ペースが落ち着くか加速するかによって、FRB(連邦準備制度)の金利政策やドル相場、株式市場の方向性まで左右されるため、多くの投資家が注目しています。

今回は総合CPIとコアCPIのそれぞれについて、市場予想と実際の結果を照らし合わせながら、その内容や今後の見通しを解説していきます。

サイト管理人

サイト管理人x(旧Twitter)やロイターでの速報、そして次回のCPI発表日程まで、必要な情報をまとめてご紹介します。

米CPI総合指数の市場予想と結果(前月比/前年同月比)

| 項目 | 結果 | 予想 |

|---|---|---|

| CPI総合(前月比) | 2.7% | 2.6% |

| CPI総合(前年同月比) | 0.3% | 0.3% |

6月の米消費者物価指数(CPI)総合は、前月比で+0.3%、前年同月比で+2.7%の上昇となり、前年同月比は市場予想をやや上回る結果となりました。

市場では、前月比+0.2%、前年比+2.6%程度の伸びが見込まれていたため、インフレ再加速への警戒感がやや強まる展開となっています。

特に今回の上振れは、エネルギー価格の上昇が主要因とされており、ガソリンなどの項目が総合指数を押し上げる形となりました。

米CPIコア指数の市場予想と結果(前月比/前年同月比)

| 項目 | 結果 | 予想 |

|---|---|---|

| CPIコア(前月比) | 2.9% | 2.9% |

| CPIコア(前年同月比) | 0.2% | 0.3% |

CPIの中でも、エネルギーや食品といった価格変動の大きい要素を除いた「コアCPI」は、金融政策の方向性を判断する上で非常に重要な指標です。

米労働省が発表した6月のコアCPI(食品・エネルギーを除く)は、前月比+0.2%、前年同月比+2.9%となりました。

市場予想は、前月比+0.3%、前年比+2.9%と見込まれていたため、前年比は予想通りだった一方、前月比ではやや下振れとなる結果でした。

前月まで3カ月連続で+2.8%だった前年比のコアCPIは、今回+2.9%にやや加速。

一方で、前月比は0.2%にとどまり、インフレ再加速への過度な懸念は抑えられる水準とも言えそうです。

📌【コアCPIの主要項目の動き】

■ 住居費(CPI全体の約35%を占める)

・家賃(Rent):前年比+3.8%(5カ月連続で4%割れ)

・帰属家賃(OER):前年比+4.2%

→ いずれも鈍化傾向を維持し、インフレ抑制に寄与しています。

■ 医療費

・前年比:+2.2%(前月比では落ち着き)

→ 急騰は見られず、コアCPI全体への影響は限定的。

■ 中古車

・前年比:+2.8%(前月から再加速)

→ 1年ぶりにプラス圏で推移し、短期的にインフレ要因に。

■ 航空運賃

・前年比:▲3.5%(前月の▲5.9%から下げ幅縮小)

→ デルタ航空などの決算に見られる“底打ち感”と一致。

■ 宿泊(宿泊施設)

・前年比:▲2.4%

→ 旅行関連価格は引き続き調整局面に。

■ 衣料品

・前年比:▲0.5%(3カ月連続で低下)

→ デフレ傾向が続き、需要減退の影響が見られる。

コアCPI【まとめ】

コアCPIは全体的に「やや加速だが過熱感は乏しい」内容。

住居費の鈍化が続く一方、中古車や一部サービス価格に上昇圧力が残っています。

📌今後の焦点は、トランプ政権が発表した追加関税の物価転嫁がどの程度影響するか。

次回以降のCPIでは、再び上振れリスクが意識される可能性があります📉📈

米CPIコア指数の推移月・グラフ/x(旧Twitter)での投稿

米CPIロイターの速報

6月のCPI発表後、ロイターは速報として「物価上昇ペースが市場予想をわずかに上回った」と報じました。

[ワシントン 15日 ロイター] – 米労働省の労働統計局(BLS)が15日発表した6月の消費者物価指数(CPI)は前月比0.3%上昇し、前月の0.1%上昇から加速、1月以来の大幅な上昇となった。トランプ米政権の関税措置がインフレに影響し始めていることが示唆され、米連邦準備理事会(FRB)は9月まで様子見姿勢を維持する可能性がある。

前年比は2.7%上昇、5月は2.4%上昇だった。

ロイター調査によるエコノミスト予想は前月比0.3%上昇、前年比2.6%上昇だった。

それでも、新車および中古車の価格は5月に比べ下落するなど、基礎インフレ率は緩やかに推移した。航空運賃やホテル・モーテルの客室料金といったサービスも下落した。需要の低迷によりこれらのサービスの価格上昇は抑制されており、この傾向が持続すれば、インフレ圧力の広範な高まりに対する懸念は和らぐ可能性がある。

ゴールドマン・サックス・アセットマネジメントの債券・流動性ソリューション部門グローバル共同責任者、ケイ・ヘイ氏は「CPIは関税の影響の初期兆候を示したものの、全体としては基調的なインフレ率は依然として抑制的だ。しかし、夏場にかけて物価圧力は強まると予想されており、7月と8月のCPIは重要なハードルとなるだろう。FRBは当面、様子見姿勢を維持する」との見方を示した。

引用元:米6月CPI、前年比+2.7%に加速 FRBは9月まで様子見か

米労働省が発表した6月の消費者物価指数(CPI)は、前月比で0.3%上昇となり、1月以来の大幅な伸びを記録しました。

前年比では2.7%の上昇と、5月の2.4%から加速しています。

これは、トランプ前政権による関税措置が物価に影響し始めたことを示唆しており、米連邦準備理事会(FRB)は今後の動向を慎重に見極める姿勢を維持する見通しです。

一方で、基調的なインフレは依然として穏やかです。中古車や航空券、ホテルなど一部のサービス価格は下落しており、需要の低迷が背景にあると見られます。

コアCPI(食品とエネルギーを除いた指数)は前月比0.2%、前年比2.9%の上昇にとどまり、市場予想(それぞれ0.3%、3.0%)をわずかに下回りました。

しかし、家具・家電・衣料品など、関税の影響を受けやすい項目では価格の上昇が顕著です。

家電は1.9%、玩具は1.8%上昇するなど、消費者の実感にも影響し始めています。

これを受け、ゴールドマン・サックスは今後数カ月間、コアCPIの前月比上昇率が0.3〜0.4%程度にとどまると予測しつつも、物品価格への影響を警戒しています。

ザッカーバーグ氏の関税発言やインフレ見通しの不透明感が高まる中、FRBは7月・8月のCPIを重要な判断材料と位置づけており、9月の政策決定までは「データ依存」の姿勢が続きそうです。

また、トランプ氏はSNSで「物価は低い。

今すぐ金利を引き下げるべきだ」と主張しており、政治的な圧力が金融政策に与える影響も引き続き注視されます。

米CPIの見通し・予測(次回発表:2025年8月12日)

次回の米CPIは、2025年8月12日に発表予定です。

| 項目 | 予想 | 前回 |

|---|---|---|

| 総合指数(前年同月比) | 2.6% | 2.7% |

| コア指数(前年同月比) | 2.9% | 2.9% |

| 総合指数(前月比) | 0.3% | 0.3% |

| コア指数(前月比) | 0.3% | 0.2% |

市場では、6月の結果を受けて「インフレの再加速は限定的」との見方が広がっており、7月分の指標では前年比・前月比ともに伸びがやや鈍化するという予測が出ています。

具体的には、総合CPIが前月比+0.2%、前年比+2.6%、コアCPIは前月比+0.3%、前年比+2.8%程度が想定されています。

注目されるのは、エネルギー価格の動向とサービス価格の伸びが続くかどうかです。

FRBが慎重な姿勢を維持する中で、インフレ圧力がどう変化していくかが、次回の焦点になると言えます。

今後も月次のCPIデータが利下げ時期や株価に与える影響は大きいため、引き続きチェックが必要です。

米CPIの過去の結果・推移

サイト管理人

サイト管理人2025年のアメリカCPIの過去の結果・詳細は以下をご参考ください。

2025年6月発表分

アメリカCPI(2025年6月発表)の詳細を見る

米CPI総合指数の市場予想と結果(前月比/前年同月比)

| 項目 | 結果 | 予想 |

|---|---|---|

| CPI総合(前月比) | 2.4% | 2.5% |

| CPI総合(前年同月比) | 0.1% | 0.2% |

2025年6月の米CPI総合指数に関して、市場の注目ポイントは前月比と前年比の両方の動向でした。

前月比では0.3%の上昇が予想され、前年同月比では2.7%の伸びが見込まれていました。

これは前回と比較してやや加速した数値であり、エネルギー価格や一部の食品価格の反発が要因と見られていました。

実際の発表では、前月比で0.4%の上昇、前年比で2.8%となり、市場予想をやや上回る形となりました。

この結果を受けて、インフレ鈍化が一時的に止まりつつあるとの見方も広がっており、FRBの利下げ観測には一定のブレーキがかかる可能性があります。

総合CPIは生活実感に直結する項目が多いため、今後の家計にも影響する指標として引き続き注視が必要です。

米CPIコア指数の市場予想と結果(前月比/前年同月比)

| 項目 | 結果 | 予想 |

|---|---|---|

| CPIコア(前月比) | 2.8% | 2.9% |

| CPIコア(前年同月比) | 0.1% | 0.2% |

CPIの中でも、エネルギーや食品といった価格変動の大きい要素を除いた「コアCPI」は、金融政策の方向性を判断する上で非常に重要な指標です。

2025年6月の発表では、前月比で0.3%、前年同月比で3.0%の上昇が予想されていました。

結果としては前月比0.3%、前年比2.9%となり、市場の期待とほぼ一致する内容でしたが、前年同月比でやや鈍化が見られた点がポイントです。

これは、家賃や中古車価格の上昇が一服し始めたことが影響していると分析されています。

市場の反応はまちまちで、インフレの持続性については依然として評価が割れていますが、利上げの再開を示唆する材料にはなっていません。

コアCPIの動きは、今後の利下げペースを見極める上で欠かせない情報と言えるでしょう。

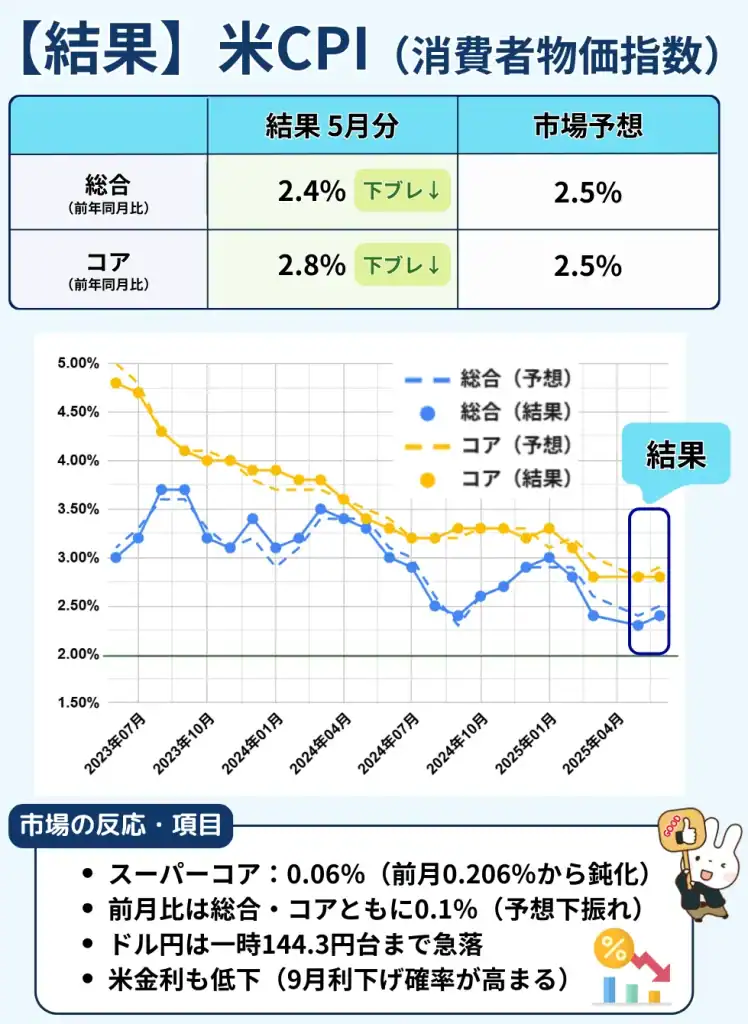

2025年5月発表分

アメリカCPI(2025年5月発表)の詳細を見る

2025年4月のアメリカCPI(消費者物価指数)が発表され、総合CPIは前年比+2.3%と、市場予想の2.4%をわずかに下回りました。

これにより、インフレ鈍化の流れが続いているという見方が強まりました。

一方、変動の大きい食品・エネルギーを除いたコアCPIは+2.8%で、予想通りの結果となりました。

依然として高めの水準ではあるものの、昨年のピークを越えて下向きに転じつつある印象です。

注目されるのは、サービス分野のインフレにも減速傾向が見られはじめた点です。

市場ではこれを受けて、「年内に3回の利下げがあるかもしれない」という見方が再び浮上しています。

長期金利はやや低下傾向にあり、これに伴ってグロース株や長期成長セクターへの資金回帰が進む動きが見られています。

今後のFOMCの発言や雇用統計も、相場に大きな影響を与える鍵となりそうです。

アメリカCPI(消費者物価指数)とは?いつ?発表日や時間は?

アメリカのCPI(消費者物価指数)は、世界中の投資家や経済関係者が注目する重要な経済指標のひとつです。

インフレの動向を示すデータであり、FRB(米連邦準備制度)の金融政策、特に金利の引き上げや引き下げに大きな影響を与えるため、発表前後には株価や為替が大きく動くこともあります。

ここでは、CPIとはどんな指標なのか、いつ・何時に発表されるのか、そして見方や関連指標との違いまでをわかりやすく解説していきます。

米国CPIとは?

CPIとは「Consumer Price Index(消費者物価指数)」の略で、アメリカ国内におけるモノやサービスの価格変動を測る指標です。

具体的には、食品、住宅、交通、医療、娯楽など、一般家庭が日常的に支出する商品やサービスの価格を調査し、前月や前年と比べてどれくらい物価が上がったか、あるいは下がったかを示します。

この数値が高ければ「インフレが進んでいる」、低ければ「物価の上昇が落ち着いている」と判断され、FRBの金融政策判断に直結します。

中でも「コアCPI」と呼ばれる、エネルギーや食品を除いた指標は、価格変動のブレが少ないため、政策判断においてより重視される傾向があります。

CPIの発表日はいつ?8月・9月の日程・スケジュール・予定は?

CPIは毎月1回、アメリカ労働省の統計局(BLS)から発表されます。

一般的に、前月のデータが翌月の中旬ごろ(10日〜15日前後)に公表されるスケジュールになっています。

たとえば、2025年8月分のCPI(=7月の物価動向)は、2025年8月13日(水)に発表される予定です。

続く9月分(=8月のデータ)は、2025年9月11日(木)が発表予定日です。

なお、正式な発表スケジュールはBLSの公式カレンダーにて事前に確認することができます。

CPIの発表時間はいつ?日本時間の何時から?

CPIはアメリカ東部時間の午前8時30分に発表されます。

これは**日本時間だと、夏時間の場合で午後9時30分(冬時間は午後10時30分)**になります。

日本の投資家にとっては、ちょうど株式市場が引けた直後〜為替市場が活発な時間帯に重なるため、発表直後の米ドル/円やナスダック先物などの値動きに注意が必要です。

CPIの数値が予想より強ければ「利下げが遠のく」とされて金利が上がり、逆に弱ければ「利下げの可能性が高まる」と解釈される傾向があります。

CPIの内訳・見方:コア・スーパーコア

CPIにはいくつかの重要な内訳があります。

中でもよく取り上げられるのが「コアCPI」で、これは食品とエネルギーを除いた指標です。価格変動が激しいこれらの項目を除くことで、インフレの基調的な流れをより正確に捉えられるという特徴があります。

さらに専門家の間では、「スーパーコアCPI」と呼ばれるものも注目されています。これはコアCPIの中でも「家賃・医療・教育などサービス分野」のみを抽出したもので、人件費や賃金インフレの影響をより反映する項目とされ、FRBが特に警戒している部分です。

スーパーコアが高止まりしている場合、インフレの根が深く残っていると判断され、利下げが遠のく可能性もあります。

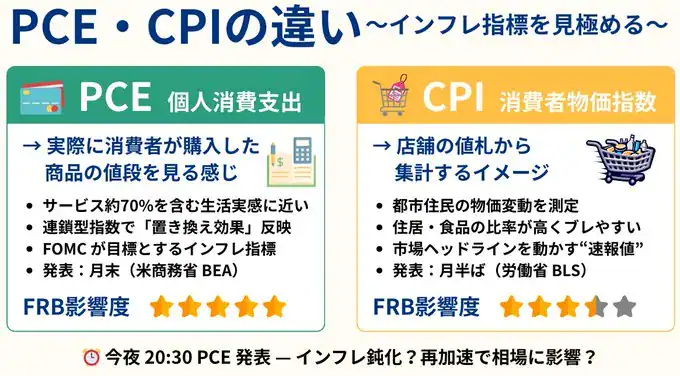

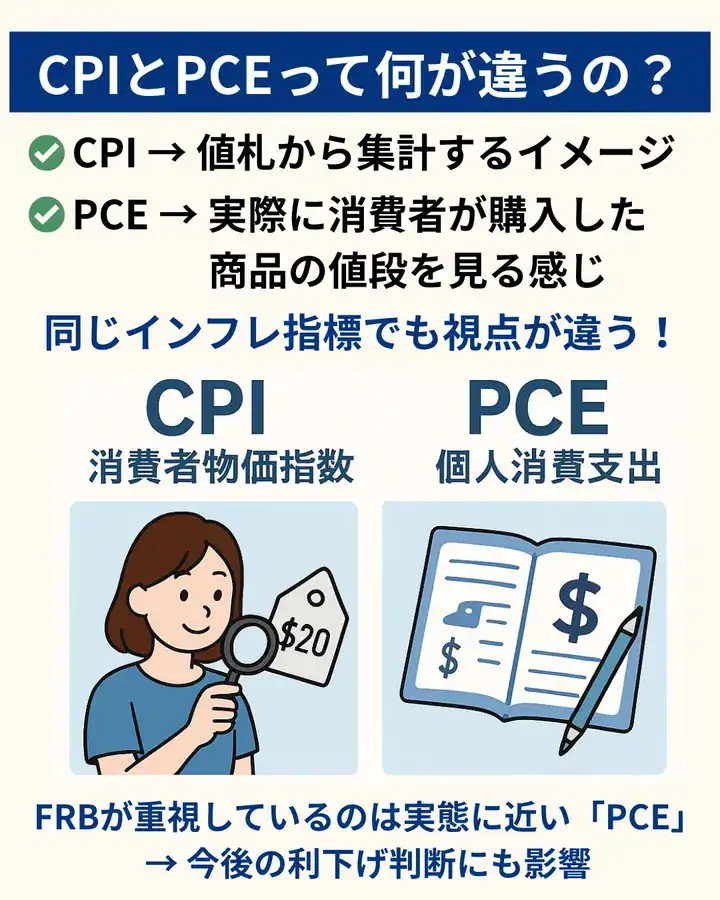

CPIとPCEデフレーターとの違い/FOMC・利下げで重要なのは?

CPIと似た指標に「PCEデフレーター(個人消費支出デフレーター)」があります。

どちらもインフレを測るものですが、FRBが政策判断で重視しているのはPCEデフレーターです。

CPIは消費者側の支出ベースで構成されている一方、PCEは企業側が販売価格としてどれだけ物価を上げているかを反映しているため、より広範で実態に近いインフレ指標とされています。

ただし、CPIの方が発表が早く、市場でのインパクトが大きいため、株式市場や為替市場ではCPIの反応が先に出るのが一般的です。

FOMC(連邦公開市場委員会)が利上げ・利下げのタイミングを見極める際には、両者を総合的に見て判断しています。

CPIとPPIの違い

CPIとよく混同されるのが「PPI(Producer Price Index:生産者物価指数)」です。

PPIは、企業が仕入れる原材料や中間財などの価格変動を測る指標であり、CPIが「消費者向けの価格」を見ているのに対し、PPIは「企業向けの価格」に焦点を当てています。

PPIの上昇は、数か月後のCPIの上昇につながることもあるため、インフレの“先行指標”として活用されることがあります。

ただし、消費者行動や政策判断に直結するのはCPIの方が強く、PPIは主に経済分析や相場予測で参考にされる補助的な位置づけです。

PPI(生産者物価指数)の詳しい解説は、以下の記事をご参考ください。

アメリカCPI(消費者物価指数)上がるとどうなる?株価への影響は?

アメリカのCPI(消費者物価指数)は、物価の上昇ペースを示す重要な経済指標です。

この数値が高くなるということは、モノやサービスの値段が上がっている、つまり「インフレ圧力が強い」という意味になります。

CPIの結果次第では、金利・為替・株式・仮想通貨など、あらゆるマーケットに大きな影響が及ぶため、発表されるタイミングには世界中の投資家が注目しています。

ここでは、CPIが上がったときに起こりやすい市場の反応を分野別に見ていきます。

米CPI上がるとどうなる?①:金利への影響

CPIが上昇すると、インフレが強まっていると判断され、アメリカの中央銀行であるFRBが利上げを検討する可能性が高まります。

利上げとは政策金利を引き上げることを意味し、企業の借入コストや消費者ローンの金利も上がることになります。

その結果、経済活動が冷え込む恐れがあり、FRBとしては「物価と景気のバランス」を見ながら慎重に判断しています。

たとえばCPIが予想を大きく上回るような結果だった場合、「しばらく利下げは遠のいた」という見方が広がり、

米国債利回りが上昇する流れにつながりやすいです。

金利が上がると、リスク資産を敬遠する動きも出てくるため、

CPIの結果が金利にどう響くかを理解しておくことは、すべてのマーケットの基礎にもなります。

米CPI上がるとどうなる?②:ドル円・為替・FXへの影響

米CPIの上昇は、為替市場にも即座に影響を与えます。

とくに注目されるのが「ドル円」で、CPIが強かった場合にはアメリカの金利が上がるとの見方からドルが買われやすくなります。

一方、日本は長らく低金利が続いているため、米金利が上がるほど金利差が意識され、ドル高・円安が進みやすくなります。

この影響は、FXトレードを行う人にとっては非常に大きな要素です。

CPIの発表前後には為替レートが数十pips単位で動くこともあるため、ポジションを持っている人は要注意です。

また、他の通貨ペア(ユーロドルやポンドドルなど)も、米ドル主導で動くことがあるため、CPIは「通貨全体の値動きを決める鍵」とも言える存在です。

米CPI上がるとどうなる?③:株価・日本株への影響

CPIが上昇すると、まずアメリカ株にとってはネガティブ要因になりやすいです。

なぜなら、インフレによってFRBの利上げが意識されると、企業の借入コストや将来の利益見通しが悪化するからです。

特に成長株(グロース株)は、将来の利益を織り込んで株価がつけられているため、金利上昇によりバリュエーションが下がりやすくなります。

日本株にもその影響は波及します。たとえば、ナスダックやS&P500が大きく下がると、日本市場もその流れを受けて下落する傾向があります。

また、ドル円の動きが輸出企業の収益に与える影響も大きく、円安が進めば一部の日本株は上昇することもあります。

このように、米CPIの上昇は金利・為替を通じて、日本の株価にも間接的に大きな影響を与えるため、注目が欠かせません。

米CPI上がるとどうなる?④:ビットコイン・仮想通貨への影響

最近では、CPIの発表が仮想通貨市場にも強い影響を与えるようになってきました。

特にビットコインは、「デジタルゴールド」としてインフレヘッジの手段と見なされることもあり、CPIの数値に敏感に反応することがあります。

CPIが上昇すれば、FRBの利上げ観測が強まり、リスク資産全体が売られる傾向になるため、一時的にビットコイン価格が下落することもあります。

ただし、CPIがピークアウトして利下げの流れが見え始めると、再びビットコインをはじめとする仮想通貨に資金が戻る動きが出てくることもあります。

そのため、ビットコインを中長期で保有している投資家にとっても、CPIは無視できない経済指標のひとつです。

価格が急変しやすい資産だからこそ、マクロ経済の動向とセットでチェックすることが大切です。

アメリカCPI(消費者物価指数)下がるとどうなる?鈍化のドル円への影響は?

CPI(消費者物価指数)は、インフレの動きを示す最重要指標のひとつです。

物価の上昇ペースが鈍化し、CPIが予想を下回ると、市場では「インフレが落ち着いてきた」との判断が広がります。

この変化は、アメリカの金融政策、為替(ドル円)、株式市場、さらには仮想通貨にまで影響を与えます。

ここでは、CPIが下がった場合に、どのような市場反応が見られるのかを分野ごとに解説します。

米CPI下がるとどうなる?①:金利への影響

CPIが下がると、まず意識されるのがFRB(米連邦準備制度)による利下げの可能性です。

物価が安定していると判断されれば、積極的に引き締める必要はなくなるため、金利を引き下げる余地が生まれます。

とくに、前年同月比やコアCPIが予想を下回った場合には、「早期の利下げもあり得る」との観測が強まります。

この結果、米国債の利回りが低下し、金利に敏感なマーケットでは一気に「緩和ムード」が広がりやすくなります。

最近では、CPIの鈍化が数カ月続いただけで、「FRBは年内に複数回利下げを行うのでは?」といった期待が一気に市場に織り込まれる傾向もあります。

金利が下がるということは、お金を借りやすくなり、企業や個人にとって経済活動がしやすくなる環境が整うことを意味します。

米CPI下がるとどうなる?②:ドル円・為替・FXへの影響

CPIが下がりインフレ圧力が弱まると、アメリカの金利が今後下がるかもしれないという見方が強まり、ドルが売られやすくなります。

その結果として、ドル円は「ドル安・円高」方向に動きやすくなる傾向があります。

特に、FRBの利下げが意識される局面では、日本との金利差が縮小すると見なされ、為替市場でも円の買い戻しが起こりやすくなります。

ただし、ドル円はCPIだけで動くわけではなく、日本側の経済指標や日銀の姿勢によっても左右されます。

それでも、CPIが予想を大きく下回った場合などには、為替市場では数分〜数時間で円高方向に数十銭動くケースも見られるため、短期のFXトレードでは警戒が必要です。

米CPI下がるとどうなる?③:株価・日本株への影響

CPIの鈍化は、株式市場にとってポジティブな材料と受け止められやすいです。

インフレ懸念が和らぐことで、FRBの利上げ継続リスクが後退し、企業の資金調達コストや金利負担が軽減されるからです。

特に、グロース株(成長株)やハイテク銘柄は金利に敏感なため、CPI下振れ時にはナスダックなどの指数が急騰するケースも多く見られます。

また、アメリカ株の上昇は日本株にも波及しやすく、ドル円が円高に振れなければ、日本株全体にもプラスの影響が出ることがあります。

ただし、円高が進みすぎると輸出企業の業績懸念が浮上するため、CPI鈍化=常に日本株に好材料とは言い切れません。

状況によっては、グロース銘柄に資金が集中し、バリュー株が出遅れるといった反応も見られるため、セクターごとの動きにも注目が必要です。

米CPI下がるとどうなる?④:ビットコイン・仮想通貨への影響

CPIが下がって利下げ観測が強まると、仮想通貨市場ではリスクオンの流れが強まり、ビットコインやイーサリアムなど主要通貨に買いが入りやすくなります。

特に、ビットコインは「デジタル資産」「インフレヘッジ」として見られてきた背景があるため、インフレ懸念が後退するとリスク資産としての魅力が再評価されやすくなります。

また、利下げにより米ドルの価値が相対的に下がるという見方が広がると、法定通貨に代わる資産としての仮想通貨に資金が流入するケースもあります。

過去の相場でも、CPI鈍化の局面では仮想通貨全体が上昇しやすい傾向が見られており、短期投資家だけでなく長期保有者にとっても注目のタイミングです。

とはいえ、仮想通貨市場はボラティリティが非常に高いため、CPI以外の材料(規制・ETF関連ニュースなど)にも敏感に反応します。

総合的な判断を持ちながら、市場のムードを読むことが大切です。

アメリカCPI(消費者物価指数)の10年・30年間の推移・チャート・グラフ

アメリカのCPI(消費者物価指数)は、長期的に見ることでインフレの流れや経済の体質がよくわかる重要な指標です。

短期の数字だけを見ると変動が大きく感じられることもありますが、10年・30年といったスパンで確認すると、物価のトレンドや政策の効果が見えてきます。

ここでは、CPIの推移を過去10年・30年という2つの軸で解説し、日本との違いについても触れていきます。

アメリカCPI(消費者物価指数)の過去10年の推移・チャート・グラフ

2015年〜2025年の約10年間を見ると、アメリカのCPIはおおむね緩やかに上昇を続けてきましたが、特に注目されたのが2021年〜2022年の急激なインフレ上昇局面です。

この時期は新型コロナ後の経済再開に伴う供給制約、エネルギー価格の高騰、労働需給のひっ迫などが重なり、CPIは前年比で+7〜9%という異例の高水準を記録しました。

その後、FRBの急速な利上げによってインフレは徐々に鈍化し、2024年〜2025年には+2〜3%台へと落ち着きを見せています。

過去10年のグラフを見ると、CPIは一時的に大きく跳ね上がることがあるものの、中長期では再び落ち着く傾向があることが分かります。

このような推移は、FRBが物価安定を最重要任務の一つに掲げていることの表れでもあります。

アメリカCPI(消費者物価指数)の過去30年間の推移・チャート・グラフ

1995年から現在までの約30年間を振り返ると、アメリカのCPIはおおむね年率1〜3%の範囲で安定して推移してきた時期が長く続きました。

とくに2000年代前半から2010年代中盤までは、インフレ率が落ち着いており、CPIも穏やかな上昇にとどまっていました。

この間、FRBは2%程度のインフレ目標を掲げ、それに近い水準での推移を保っていたことが確認できます。

ただし、2008年のリーマン・ショック、2020年のコロナ・ショックなど、大きな経済イベントの直後には**一時的な物価下落(デフレ的動き)**も見られました。

最も異常な動きだったのはやはり2021〜2022年で、過去30年の中でも最大のインフレ加速局面となりました。

この長期チャートから分かるのは、「アメリカは基本的に緩やかなインフレを続けてきたが、突発的なショック時には物価が大きく動くことがある」という事実です。

日本の消費者物価指数の推移

日本のCPIとアメリカを比べると、まったく異なるトレンドが見えてきます。

1990年代以降の日本は長く「デフレ」と呼ばれる時代を経験し、CPIの上昇率は年0〜1%前後で低迷していました。

特に2000年代から2010年代前半にかけては、物価がほとんど動かない、もしくは下落する年が続いたのが特徴です。

ただし、2022年以降はエネルギー・食品価格の上昇や、円安の影響もあり、CPIは+3〜4%程度まで上昇する局面が出てきました。

それでも、日本銀行(BOJ)は金利を据え置くなど慎重な政策姿勢を続けており、インフレが定着するかどうかは未知数です。

グラフで見ると、日本は「物価がほとんど上がらない国」であり、アメリカとは明確に異なる構造を持っているといえます。

アメリカCPI(消費者物価指数)よくある質問

CPIはニュースでよく見かけるけれど、「実際にどんな影響があるの?」「どこで速報をチェックすればいいの?」と感じる方も多いかと思います。

ここでは、よくある2つの疑問について、やさしくわかりやすく解説していきます。