本記事では、投資信託の仕組みや特徴、メリット・デメリットを解説していきます。

サイト管理人

サイト管理人

また、投資信託の選び方・基準、最新の人気・注目ファンドなど投資信託について網羅的に解説していきます。

投資信託とは?【基礎編】

はじめに、投資信託の仕組みや特徴、メリット・デメリット等を解説していきます。

仕組み・特徴

投資信託とは、投資・運用の専門家(運用会社等)が、我々個人に代わって、株式や債券、また不動産などを運用してくれる金融商品です。

引用元:投資信託協会-そもそも投資信託とは?

引用元:投資信託協会-そもそも投資信託とは?

専門家の方に運用を任せることができるので、我々は投資の経験・知識がそれほど無くても、比較的スムーズに投資を始めることができます!

投資信託のメリット

ここまで解説してきたように、投資信託は、我々が預けた資金をそのような仕組み・特徴があるため、投資信託には、主に以下の2つのメリットがあります。

以下、それぞれのメリットを詳しく見ていきます。

小額から投資ができる

投資信託の第一のメリットは「小額から投資ができる」点です。多数の方から集めた資金で運用を行うため、一人の投資額は小さくて済みます。

株式の個別銘柄に投資する場合、最低でも10〜100万円程度の資金が必要となりますが、投資信託なら1万円から、また証券会社によっては、500円から積立が行えます。

リスクを抑えた分散投資が可能

投資・資産運用の基本は「分散投資」です。1つの株式(企業)に資産の全てを集中投資した場合、その企業に悪いニュースがあれば、株価が一気に下がり、資産も大きく減りますが、何社にも分散投資を行えば、一銘柄あたりの下落の影響は、少なくなります。

投資信託は、多くの方から集めた資金で、たくさんの株式や債券に分散投資しています。そのため、投資信託を1本購入するだけでも、株式を1銘柄購入する場合と比べて、圧倒的な分散効果が期待でき、資産変動リスクを抑えることができます。

このように、投資信託を利用することで、運用の専門家に投資を任せることができるだけでなく、小額の投資から分散投資が行えます。投資信託を利用することで、株式などを自分で一銘柄ずつ購入するよりも、資金・運用の面で大きくハードルを下げて、投資行うことができます。

注意点・デメリットは?

ここまで解説してきたように、非常に便利で、初心者の方であっても投資が始めやすい投資信託ですが、商品のデメリットは無いのでしょうか?

商品の仕組みは理にかなっていますが、敢えてデメリットを挙げるとすれば、手数料がかかる点です。株式の個別銘柄を保有する場合、保有中に手数料はかかりませんが、投資信託は保有中に信託報酬(管理費など)が発生します。

ただし、投資信託は、株式と違い、購入手数料無料(ノーロード)のものも多く、信託報酬が年率換算で0.1%台と超低コストのものもあるので、選び方次第では、そこまで手数料は気にならなくなります。

サイト管理人

サイト管理人

投資信託の特徴が分かった所で、投資信託の選び方、さらにその選び方を元に「オススメの投資信託」も解説して行きます!

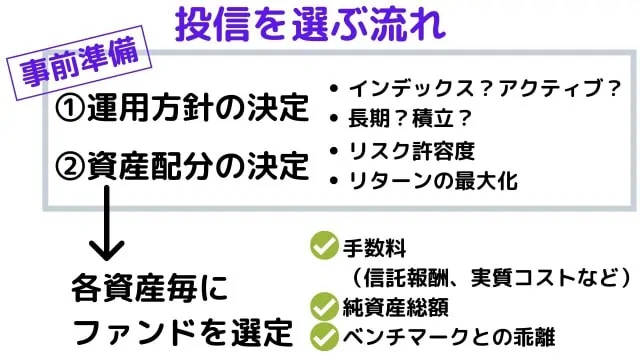

投資信託の選び方・手順

投資信託の選び方を解説する前に、ファンドを選ぶ手順・流れについて簡単におれておきます。

投資信託の選び方・手順

- 投資方針・資産配分を決める

- 各資産毎に該当ファンドを選ぶ

(基準:ベンチマークとの乖離、信託報酬、実質コストなど)

投資信託を選ぶには、まず投資方針・資産配分を決定する必要があります。

サイト管理人

サイト管理人

投資方針・資産配分が決まらないと、必要な投資信託を絞れないので、まず始めに「資産配分(アセットアロケーション)」まで決めましょう!

資産配分が決定したら、その資産配分に応じて、適切なファンドを選ぶ手順になります。

以下、各ステップ毎に、ファンドを選ぶ基準を中心に選び方のポイントを解説して行きます。

投資信託を選ぶ前に重要な運用方針の決定

自分に合った投資信託を選ぶ前に重要になるのが「運用方針(インデックス運用か?アクティブ運用か?)の選択」と「資産配分(アセットアロケーション)の決定」です。

投資信託を選ぶ事前準備

- インデックス・アクティブ運用を選ぶ

- 資産配分(アセットアロケーション)を決定

サイト管理人

サイト管理人

投資成績・パフォーマンスの8〜9割は、資産配分(運用方針を含む)で決まると言われているので、投資信託を決める前に「運用方針」と「資産配分」を決定しましょう!

投資パフォーマンスと資産配分の関係は、1986年の論文「Financial Analysts Journal-Determinants of Portfolio Performance II: An Update」で言及されて以降、様々なグループや機関によって研究されています。

1986年、ゲイリー・P・ブリンソン(Gary P. Brinson), ランドルフ・フード(L. Randolph Hood)、 SEIのギルバート・L・ビーバウアー(Gilbert L. Beebower) (以下BHB)らは、1974年から1983年までにおける91の大型年金基金のアセットアロケーションに関する研究を発表した。[15] BHBらは、年金基金の、株式、債券、現金同等物の選択内容を、それぞれ対応する市場インデックスへ置き換えた。 その結果、四半期リターンでは、インデックス(ベンチマーク)へ置き換えたほうが、年金基金の実際の選択内容よりも高かった。 また、双方は線形相関で平均決定係数93.6%を測定した。 1991年の、ブリンソン、シンガー(Singer)、ビーバウアーらのフォローアップ研究では、平均決定係数91.5%を測定した。研究の結論としては以下を述べた。[16]

個々の結果は大きく異なるものの、一般的には投資成績と投資行動の間に 正の相関関係を見つけることは困難だった。たとえば、ベンチマークよりも多いリターンは、アクティブ運用のレベルとは無関係のように見えた。

マネージャーは債券と現金のベンチマークよりも、株式のベンチマークを上回ることが困難と思われた。年金基金のポートフォリオにおいて、より多くの利益貢献が債券と現金からあった。

資産配分についてのこれら過去の研究結果は、今後の投資判断、とくにリスクの取り方について役立つと思われる。

引用元:Wikipedia-アセットアロケーション

資産配分が決まったら、その資産配分に合うように適した投資信託を選ぶ流れになります。

以下、各ステップ・項目について、解説していきます!

インデックス運用か?アクティブ運用か?

投資・資産運用には、大きく分けて「インデックス運用」と「アクティブ運用」の2種類の運用手法があります。

投資信託も、運用手法に応じて「インデックスファンド」「アクティブファンド」の2種類があり、運用方法を決定する事で、どちらのファンドを選べば良いか?が決まります。

インデック運用とは、日経平均株価やTOPIX、NYダウやS&P500などの株価指数(index:インデックス)に連動した投資成績を目指す運用手法です。

これに対して、アクティブ運用は、インデックス(株価指数や債券指数)を上回る投資成績を目指す運用手法です。

2種類の運用手法

- インデックス運用:TOPIX等の指数に連動する運用法

- アクティブ運用:指数を上回る投資成果を目指す運用法

これまでの説明を聞くと、「指数を上回る投資成果を目指す『アクティブ運用』が良いのでは?」と思われる方が多いかもしれません。

しかし、実際は、「アクティブファンドの約8割は「インデックスファンド」に勝てない!」点や「アクティブファンドは手数料が高い」等の事実から、インデックス運用(インデックスファンド)がオススメになります。

スクロールできます

| 項目 | インデックスファンド | アクティブファンド |

|---|

| 目的 | 市場平均(TOPIX等の株価指数)と

同等のパフォーマンスを上げる | 独自の調査・分析で、市場平均を

上回るパフォーマンスを目指す |

| 手数料 | 購入手数料無料がほとどんど。

信託報酬が0.1%台も多数

→割安 | 調査・分析費用などの余分なコスト→割高な傾向 |

パフォー

マンス | TOPIXやS&P500等の指数と

ほぼ同等の成績 | インデックスに負ける事が多い

→長期だとより明確 |

| 利便性 | いずれも投資信託として利便性は同じ

自動積立が最低100円から可能

分配金の自動再投資が可能 | いずれも投資信託として利便性は同じ

自動積立が最低100円から可能

分配金の自動再投資が可能 |

アクティブ・インデックファンドの比較インデックス運用は、投資パフォーマンスや手数料の他にも、国際分散投資が出来るなど、中長期の資産運用に大きなメリットがあります。

インデックスファンド・アクティブファンドの比較・解説は、以下の記事をご参考ください。

あわせて読みたい

インデックスファンドとアクティブファンドの違いを比較|初心者にはどちらがオススメ?

投資信託は、運用手法の違いによって「インデックスファンド」と「アクティブファンド」の2つに分類されます。そのため、2種類のファンドの違いを理解することが、投資...

インデックスファンドとは?特徴・メリット

インデックスファンドとは、日経225やTOPIX、ダウなどの株価指数(または債券指数)と同じ投資成果を目指す投資信託(ファンド)です。

後で紹介するネット証券を利用すれば、購入手数料無料(ノーロード)で、小額(最低100円から)から購入できる等、低コストかつ利便性の良い金融商品として注目されています。

スクロールできます

| メリット | 内容 |

|---|

| パフォーマンス | 市場の平均的な投資成果をあげられる |

| 手数料の安さ | ほとんどが購入手数料無料(ノーロード)

アクティブファンドと比べて信託報酬が安い |

| 利便性 | ファンド1本で全世界への

様々な資産へ分散投資が可能 |

インデックスファンドのメリットインデックスファンドの特徴は、低コストで世界の様々な株式・債券市場に分散投資できる点です。一般の方で世界の数千の銘柄を購入・管理することは、ほぼ不可能ですが、インデックスファンドであれば、指数を選ぶだけで低コスト分散投資ができます。

また、指数よりも高いパフォーマンスを上げることを目的とした投資信託「アクティブファンド」がありますが、高い手数料を払っても、指数を上回るパフォーマンスを上げ続けるファンドは少なく、そのファンドを投資初心者の方が選び抜くのは困難と言えます。

インデックスファンドの特徴は、低コストで世界の様々な株式・債券市場に分散投資できる点です。一般の方で世界の数千の銘柄を購入・管理することは、ほぼ不可能ですが、インデックスファンドであれば、指数を選ぶだけで低コスト分散投資ができます。

インデックスファンドのデメリット・ETFとの比較

利便性が高く、低コストなインデックスファンドですが、敢えて挙げるとすれば、以下のようなデメリットがあります。

インデックスファンドのデメリット

- 購入時に価格が、すぐわからない

- ETF(上場投資信託)と比べて信託報酬がやや高め

⇒ ただし、最近の手数料改定でインデックスファンドが優勢!

基本的に、インデックスファンドの購入時の価格は、日本の資産(株式・債券・REIT等)に投資するファンドは注文日の夜、また外国資産に投資するファンドは、次の日の夜にファンドの購入価格が決まります。そのため、注文時の価格と購入価格に差が出ることがあります。しかし、大抵の場合、長期投資の視点にたてば、その差は微々たるものと言えます。

また、株式市場に上場しているインデックスファンド「ETF」と比べた場合、ETFの信託報酬が安い場合があります。しかし、ETFの場合、買付・積立・再投資などを毎回自分でやらなくてない点や金額指定でなく株数単位で購入しなければいけないなど、手間がかかります。

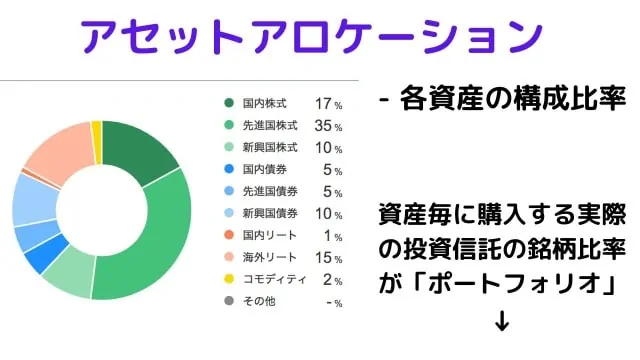

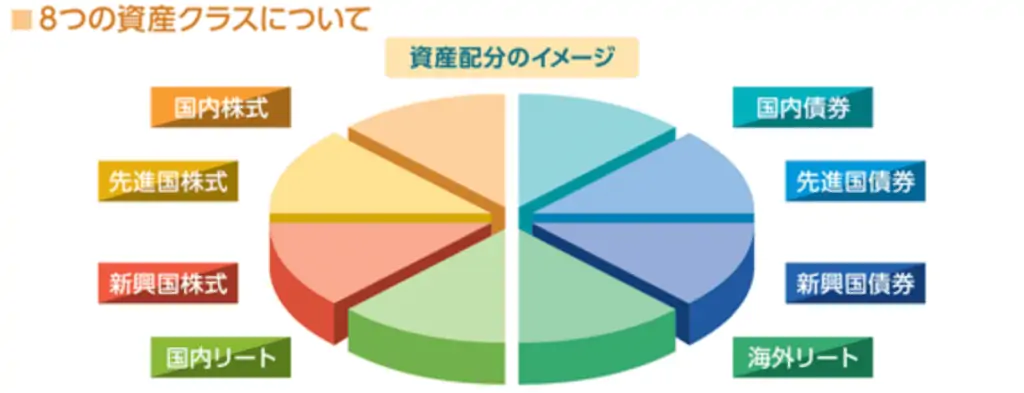

資産配分(アセットアロケーション)を決定する

運用方針(インデックス or アクティブ)が決まったら、資産配分(アセットアロケーション)を決定します。

アセットアロケーションの同義語として「ポートフォリオ」という言葉が使われる事があります。

同じ意味として使われている方が多いですが、厳密には資産配分が「アセットアロケーション」、銘柄の比率を表すのが「ポートフォリオ」となります。

ポートフォリオとアセットアロケーションの違い

ポートフォリオとアセットアロケーションの違い

上の図は、私が実際に松井証券「投信工房」で運用しているアセットアロケーション、およびポートフォリオです。

国内株式や先進国株式を比率を表す円グラフ(資産配分)が「アセットアロケーション」で、各資産クラス毎の実際の投資信託の銘柄の比率を表した物がポートフォリオになります。

資産配分を決定するには、(1)リスク許容度を決める、(2)(1)で決定したリスク内でリターンを最大化する配分を決める、の流れになります。

資産配分の決定プロセス

- リスク許容度を決める

- 決めたリスク内で、リターンを最大化する資産配分比率にする

「資産配分を決めるのが面倒くさい!」という方は、

ロボアドバイザーを利用するのもオススメです!

いくつかの質問に答える事で、その人に合った「オーダーメイド」の資産配分を決定してくれます。

また、ウェルスナビを利用すれば、資産配分毎のファンドの購入・積立、さらにリバランス等も全自動で行ってくれます。

ある程度、手間をかけてでも手数料を安くしたい方は「投信工房」の利用もオススメです。

ここまで解説した「運用方針の決定」「資産配分の決定」が完了したら、資産配分に沿って、各資産クラスのファンドを選ぶ手順になります。

以下、各資産クラスのインデックスファンドを決める際に重要な「投資信託の選び方」について解説していきます。

インデックスファンドの選び方

投資信託(ファンド)を選ぶ際に重要になるポイントは、ズバリ「投資信託とベンチマーク(インデックス)のパフォーマンスの乖離」です。

インデックスファンドを選ぶ際に重要なポイント

- ベンチマークとの乖離

- 購入手数料、手数料

- 実質コスト

- 純資産総額

ファンドの手数料(信託報酬・実質コスト)や純資産総額も重要ですが、それらの要素を全て「ひっくるめて」評価できるのが「ベンチマークとファンドのパフォーマンス乖離」になります。

以下、各項目について、比較ポイント・詳細を順を追って解説していきます!

ベンチマークとの乖離を確認

最も優秀なインデックファンドは、ベンチマークと完全に一致する投資パフォーマンスを出すファンドです。

ベンチマークとは、インデックスファンドが連動する株価指数・債券指数などのインデックスの事。

例えば、ニッセイTOPIXインデックスファンド等の「TOPIX連動型」の場合、ベンチマークは「TOPIX」。

実際は、インデックスファンドの手数料(信託報酬:保有中にかかる手数料)などにより、ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪くなります。

そのため、信託報酬が安く、純資産総額が多いファンドが、ベンチマークの乖離が少ない傾向にあります。

- 優秀なインデックスファンドはベンチマークとの乖離が少ない

- 低コストで純資産総額が多いファンドを選ぶ!

購入手数料・信託報酬

インデックスファンドの投資パフォーマンスを下げる(ベンチマークとの差が拡大する)一番の要因が「手数料」です。

投資信託の手数料には、投資信託の保有中にかかる「信託報酬」と売買時に発生する「購入手数料・信託財産留保額」の2種類があります。

投資信託にかかる手数料

- 購入手数料:買付・積立時に発生

- 信託報酬:ファンド保有時に発生

- 信託財産留保額:売却時に発生

ほとんどのインデックスファンドの場合、購入手数料や信託財産留保額は「無料」なので、信託報酬の安さが重要になります。

サイト管理人

サイト管理人迷ったら、信託報酬が一番安いインデックスファンドを購入すれば良いでしょう!

実質コスト・隠れコスト

実質コスト・隠れコストとは、上記で解説した購入手数料・信託財産留保額・信託報酬の他に、投資信託を運用する上で必要な経費です。

売買委託手数料や有価証券取引税、保管費用、監査費用などがあり、目論見書では「その他・費用」と記載されています。

海外資産(株式・債券・REITなど)クラスのファンドでは、信託報酬並みに高い事があるためチェックが必要。

「なぜ隠れコストというの?」かと言うと、売買委託手数料や有価証券取引税、保管費用、監査費用などは事前に費用が分からないため、年1回の決算書で報告されるためです。

例えば、株式型のファンドの場合、ファンド内の銘柄の売買手数料(売買委託手数料)は、取引回数などによって変わるため事前には分かりません。

サイト管理人

サイト管理人隠れコスト・実質コストは、毎年出るファンドの決算書を見てチェックしましょう!

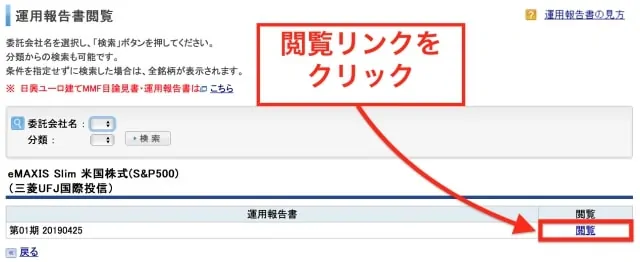

隠れコスト・実質コストの確認方法

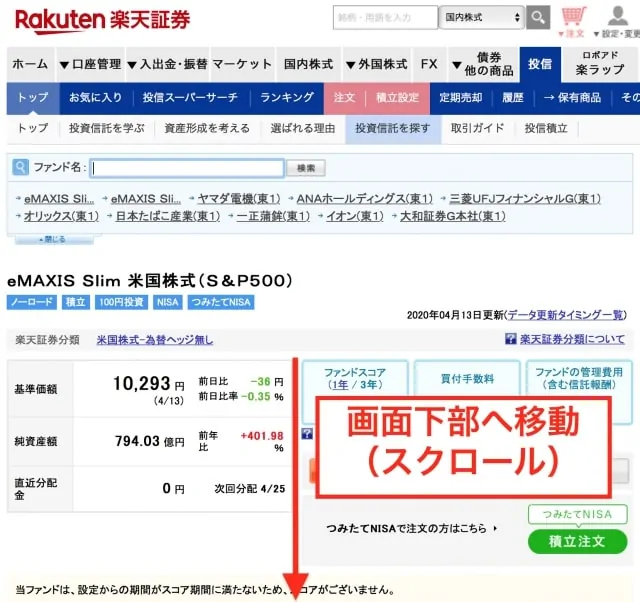

次に、ファンドの実質コスト・隠れコストの確認方法について解説して行きます。

投資信託の実質コストは、各ファンドの「運用報告書」から確認可能。そして、運用報告書は、各ファンドの運用会社、または証券会社から確認できます。

楽天証券で運用報告書を見る手順

STEP

楽天証券にログイン

楽天証券にログインし、保有銘柄や検索窓からお目当てのファンドを選択する

STEP

ファンドページへ

ステップ1で選択したファンドのページに移動したら、画面下部にスクロール

STEP

手数料明細をチェック

運用報告書の手数料明細を確認する。通常、数ページ目以降にある。

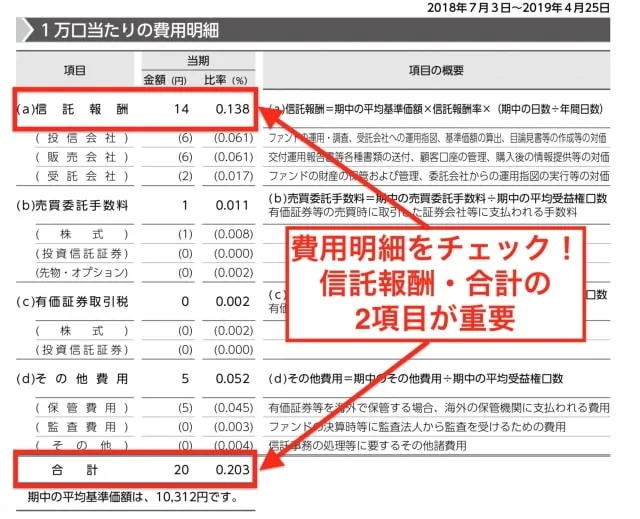

以下の図は、eMAXIS Slim先進国株インデックスの直近の「運用報告書」の一部を抜粋したものです。

###

1万口あたり「信託報酬14円(0.0117%)」に対し「合計23円(0.193%)」が発生しています。そのため、隠れコストは「9円(0.0076%)」になります。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスのコスト

- 信託報酬:0.0117%

- 隠れコスト:0.0076%

- 合計(実質コスト):0.193%

このように、ファンド運用期間中に発生する実質コストは、信託報酬よりも高くなる傾向にあるため、ファンドの手数料は「実質コスト」を比較する必要があります。

実質コストの比較

それでは、実際に信託報酬、および実質コストの比較を行って行きます。

以下の図は、主要な先進国株式型インデックスファンドの信託報酬・実質コストを比較した表です。

スクロールできます

信託報酬・実質コスト比較

サイト管理人

サイト管理人実質コストを見ると、信託報酬が最も安い「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」よりも「たわらノーロード先進国株式」の方が、安い事が分かります。

このように、ファンドのパフォーマンスが、ベンチマークを下回る大きな要因である手数料は、実質コストの違いを見ることが重要になります。

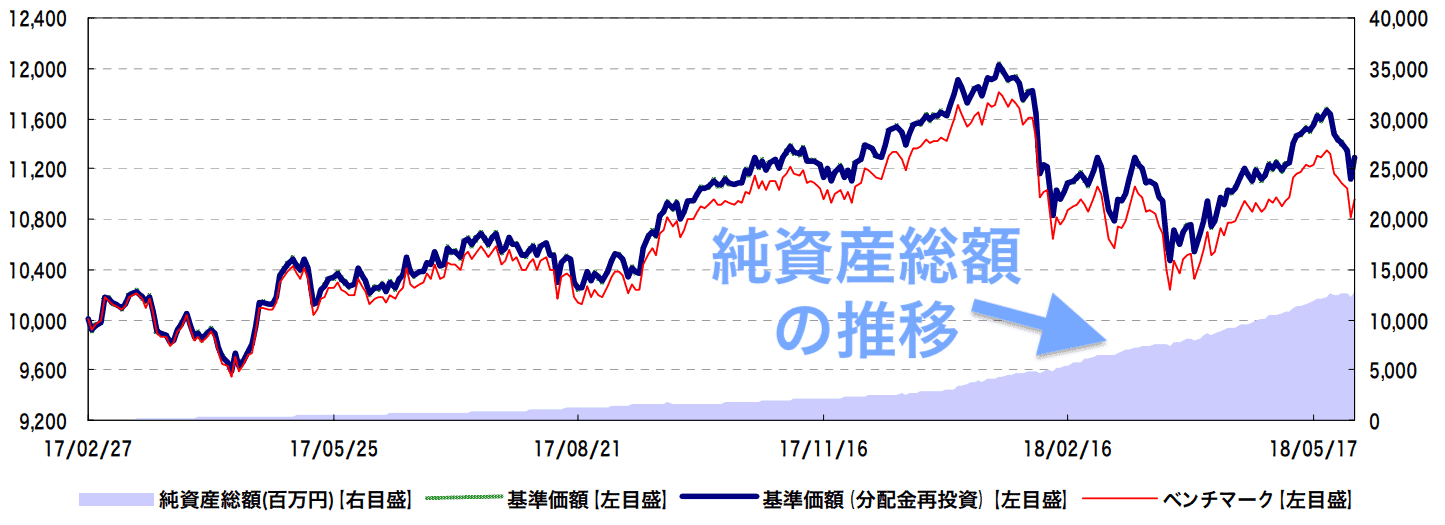

純資産総額

純資産総額とは、ファンドに組み入れられている「資産(株式や債権など)」や「現金」の総額です。

ファンドの規模を表し、一般的に純資産総額が大きい、または増加傾向である事が、安定したファンド運用に重要です。

純資産総額が少ない(数十億円程度など)と、ベンチマークと同じ構成比率で銘柄の購入ができなかったり、大口の投資家の解約などにより、思わぬパフォーマンス悪化(最悪の場合「繰り上げ償還」)になる場合があります。

また、純資産総額が増加傾向であれば、中長期の投資家が安定的に購入している事になり、ファンドの安定感が増します。

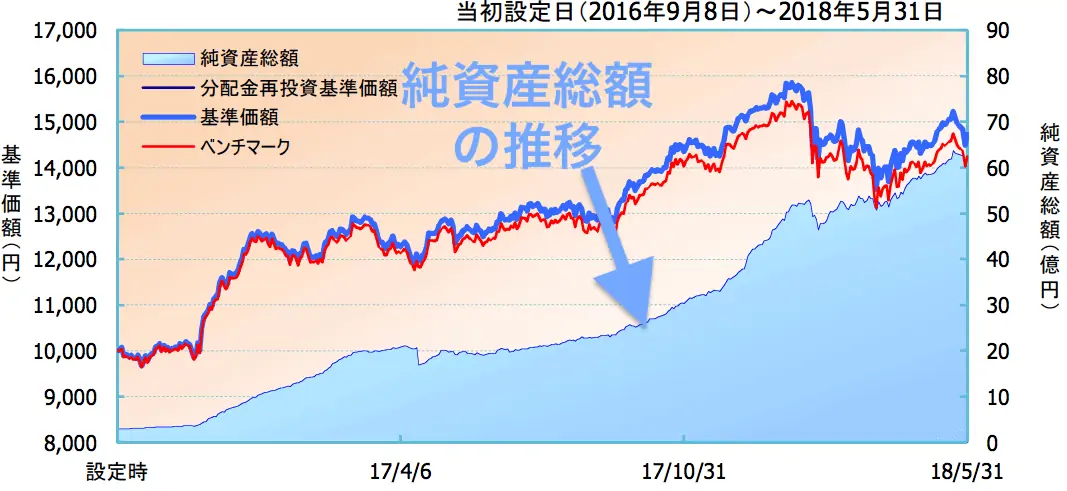

以下の図は、eMAXIS Slim先進国株式インデックスの純資産総額の推移を表しグラフです。

eMAXIS Slim先進国株式の純資産総額の推移

eMAXIS Slim先進国株式の純資産総額の推移

参考:三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

着実な増加傾向にあり、安定的なファンド運用が可能である事を示唆します。

投資信託(インデックスファンド)の選び方【まとめ】

ここまで解説したきたように、投資信託(インデックスファンド)を選ぶ上で重要なポイントは「ベンチマークとの乖離の少なさ」でした。

基本的に、ベンチマークとの乖離は、投資信託の手数料(信託報酬・実質コスト)に起因する事が多いため、ファンドの安定(純資産総額)と合わせて比較する事が重要になります。

インデックスファンドを選ぶポイント

- ベンチマークとの乖離は少ないか?

- 信託報酬・実質コストは安いか?

- 純資産総額は大きいか?増加傾向か?

以下、これらのポイントを踏まえて、各資産クラス(アセットクラス)別に、インデックスファンドの比較・検証を行います。

日本株式(日経平均株価・TOPIX)クラスのインデックスファンド

はじめに、日本株式クラスへの投資を目的としたインデックスファンドを「TOPIX型」「日経平均株価型」に分けて解説していきます、

TOPIX型インデックスファンド一覧

日本の株式市場の動向を表す株価指数には、いくつかの指標がありますが、まず、構成銘柄が多く分散性に優れたTOPIX(東証株価指数)をベンチマークとするインデックスファンドから見ていきます。

スクロールできます

TOPIXをベンチマークとするインデックスファンド

注目ファンドは、購入手数料無料(ノーロード)のeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)です。ニッセイTOPIXインデックスファンドやiFree TOPIXインデックス等を抑えて、最安コストとなっています。

以下、各ファンド毎に詳しく解説していきます。

i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)は、国内株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)のデータ・まとめ

- ベンチマーク:TOPIX(配当含まない)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.17%(実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:100円から1円単位

- 決算:年1回(10月12日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2018年1月12日)

- 信託財産留保額:無し

i-SMT TOPIXインデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.17%(税抜)と日本株式市場への投資を目的とした投資信託の中で割安水準となっています。

スクロールできます

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.17% |

実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、現時点ではわからないので、初回決算発表後に更新します。構成銘柄の比率

本ファンドは、TOPIXがベンチマークで約2,000銘柄から構成されており、構成銘柄の上位10銘柄の比率は、以下のようになっています。

スクロールできます

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| トヨタ自動車 | 3.43% | 輸送用機器 |

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.16% | 銀行業 |

| ソフトバンクグループ | 1.50% | 情報・通信業 |

| 日本電信電話 | 1.38% | 情報・通信業 |

| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.37% | 銀行業 |

| ソニー | 1.31% | 電気機器 |

| ホンダ | 1.30% | 輸送用機器 |

| キーエンス | 1.23% | 電気機器 |

| 任天堂 | 1.11% | その他製品 |

| ファナック | 1.06% | 電気機器 |

トヨタやホンダなど日本を代表する自動車メーカー、また大手メガバンク、そしてソフトバンクなど電気通信大手会社が組み入れ上位となっています。トップ10社でETF全体の17.0%とかなり分散が効いている印象です。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(10月)行われます。

これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。

スクロールできます

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | - | - |

| 3ヶ月 | - | - |

| 6ヶ月 | - | - |

| 設定来 | -2.11% | -2.11% |

利回り・パフォーマンス

日経平均株価(日経225)型インデックスファンド

次に、日本の主要225企業から構成される日経平均株価(日経225)をベンチマークとするインデックスファンドを見ていきます。

スクロールできます

日経225をベンチマークとするインデックスファンド

注目ファンドは、購入手数料無料(ノーロード)のeMAXIS Slim国内株式(日経平均)です。ニッセイ日経平均インデックスファンドやiFree日経225インデックス等を凌ぎ、最安コストとなっています。先に紹介したeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)と同じ信託報酬となっています。

以下、各ファンド毎に詳しく解説していきます。

i-SMT日経225インデックス(ノーロード)

i-SMT日経225インデックス(ノーロード)は、国内株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

日経平均株価(日経225)をベンチマークとしており、ソフトバンクグループやファーストリテイリングなど、東証1部に上場する約225銘柄から構成されています。

i-SMT日経225インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:日経平均株価

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.17%(実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:100円から1円単位

- 決算:年1回(10月20日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2017年11月24日)

- 信託財産留保額:無し

i-SMT日経225インデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.17%(税抜)と日経225をベンチマークとする投資信託の中で、eMAXIS Slim国内株式(日経平均)等には及ばないものの、割安な部類です。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.17% |

実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、現時点ではわからないので、初回決算発表後に更新します。

組み入れ銘柄と構成比

次に、本ファンドがどのような銘柄で構成されているのか?を見ていきます。

構成銘柄の組入上位銘柄(下表参照)の顔ぶれを見ると、ユニクロで有名なファーストリテイリングやソフトバンクグループなど日本を代表する企業が上位を占めています。

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| ファーストリテイリング | 6.2% | 小売業 |

| ソフトバンクグループ | 4.2% | 情報・通信業 |

| ファナック | 4.1% | 電気機器 |

| KDDI | 3.1% | 情報・通信業 |

| 京セラ | 2.2% | 電気機器 |

| 東京エレクトロン | 2.2% | 電気機器 |

| ダイキン工業 | 2.0% | 機械 |

| 信越化学工業 | 1.7% | 化学 |

| 日東電工 | 1.5% | 化学 |

| セコム | 1.4% | サービス業 |

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(10月)行われます。これまで分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。トランプ大統領の就任以降、再び円安傾向が強まったこと等もあり、良好なパフォーマンスです。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | 1.45% | 1.46% |

| 3ヶ月 | - | - |

| 6ヶ月 | - | - |

| 設定来 | 2.55% | 2.43% |

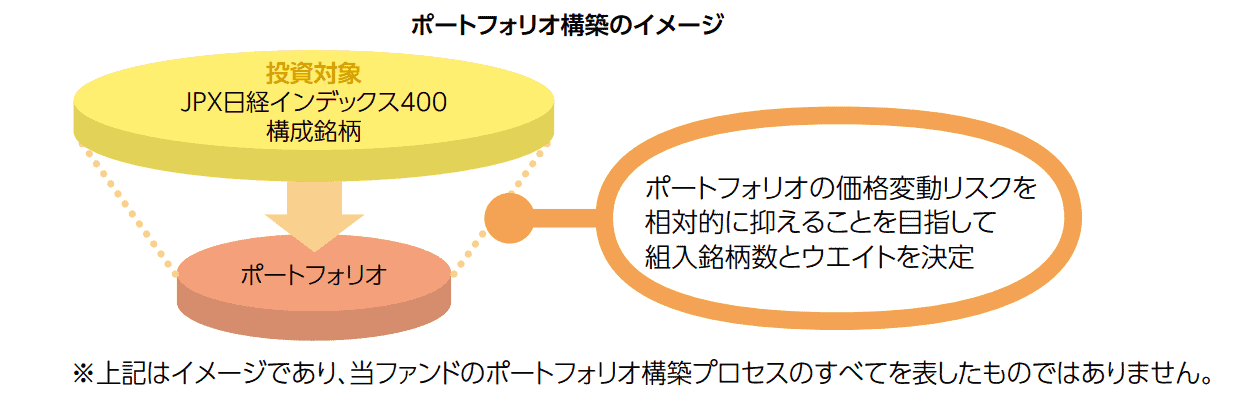

JPX日経400型インデックスファンド

最後に、高ROEなど収益力の高い400社から構成されるJPX日経400インデックスをベンチマークとするインデックスファンドを見ていきます。

スクロールできます

JPX400をベンチマークとするインデックスファンド

注目ファンドは、購入手数料無料(ノーロード)のニッセイJPX日経400インデックスファンドです。iFree JPX日経400インデックスを抑えて、最安コストとなっています。年率0.2%を切るの手数料なので、TOPIX以外の投資先を考えている方の選択肢の1つとなります。

コストは、投資家への確実なマイナスリターンとなりパフォーマンスを悪化させるので、コストの安いファンドを選んで、相対的なパフォーマンス向上を目指しましょう。

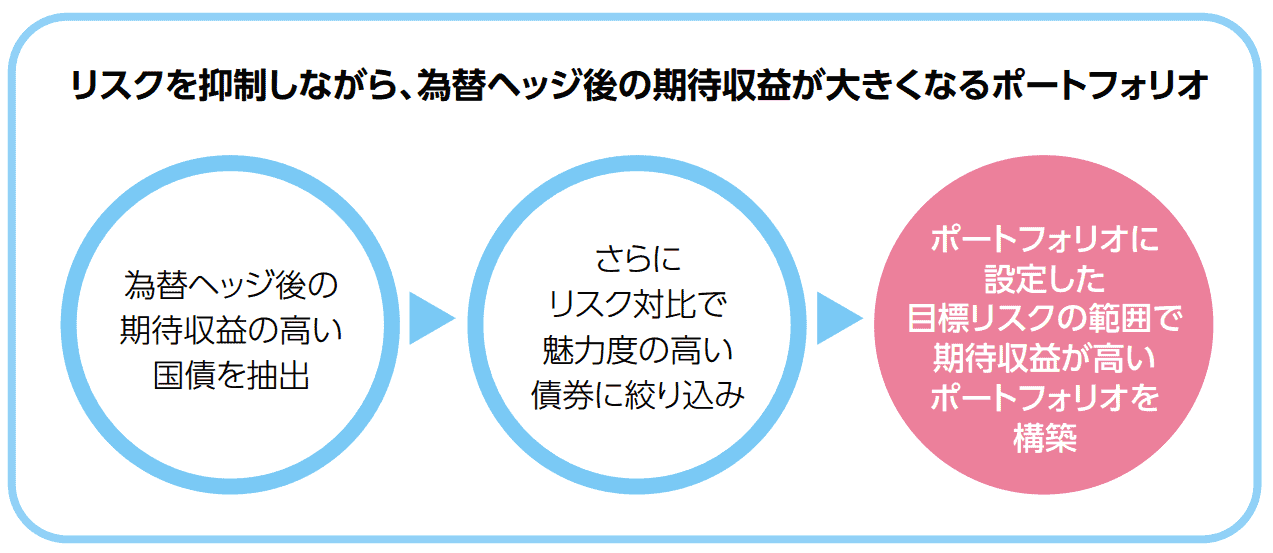

先進国(海外・外国)債券インデックスファンドの比較・一覧

先進国(海外・外国)への投資を目的としたインデックスファンドには、以下のものがあります。

EXE-i先進国債券ファンド以外は、全てシティ世界国債インデックス(除く日本)がベンチマークとなっています。

スクロールできます

先進国(海外・外国)債券インデックスファンド一覧

注目ファンドは、信託報酬が一番安いeMAXIS Slim先進国債券インデックスです。

投資コストは、我々投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させます。そのため、本ファンドのように、コストの安いファンドを選ぶことが、パフォーマンス向上のために重要です。

ただし、円安や円高など為替の影響を受けたくないという方は、為替ヘッジ型で最も信託報酬が安い、たわらノーロード先進国債券(為替ヘッジあり)も選択肢の1つとなるかもしれません。

国内リート(J-REIT)

次に、国内REIT市場への投資を目的としたインデックスファンドについて解説していきます。

国内REIT市場への投資を目的としたインデックスファンドには、以下のものがあり、全てのファンドのベンチマークが東証REIT指数(配当込み)となっています。

スクロールできます

東証REIT指数をベンチマークとするインデックスファンド

注目ファンドは、信託報酬が一番安いeMAXIS Slim国内リートインデックスです。

投資コストは、我々投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させます。そのため、本ファンドのように、コストの安いファンドを選ぶことが、パフォーマンス向上のために重要です。

サイト管理人

サイト管理人iFree J-REITインデックス

iFree J-REITインデックスは、iFreeシリーズのファンドの1つで、国内不動産市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

iFree J-REITインデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:東証REIT指数(配当込み)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税込):年率0.310%(実質コスト:0.316%)

- 売買単位:100円から1円単位

- 決算:年1回(9月15日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:無し

iFree J-REITインデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。iFree J-REITインデックスの手数料

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.26% |

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.31%(税抜)と国内REITクラスのインデックスファンドとして、eMAXIS Slim国内リートインデックス等と比較して割高な水準です。

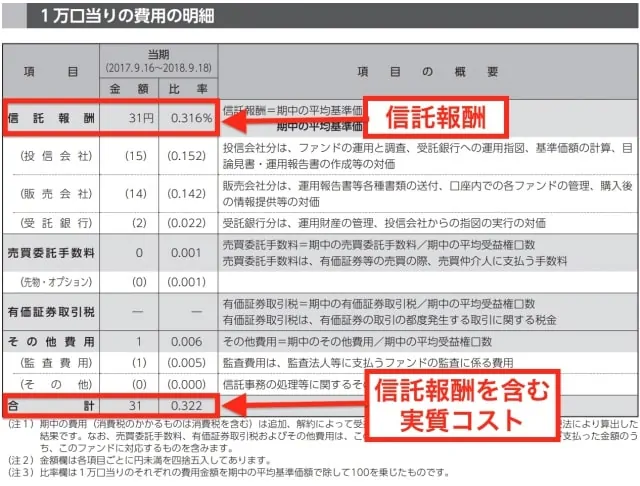

売買委託手数料や有価証券取引税、保管費用などを含めた実質コストは「0.316%」となっており、信託報酬以外の余分なコストがほとんど無く、コスト面で優秀なファンドです。

実質コストは、直近の「運用報告書」を基に算出しております。

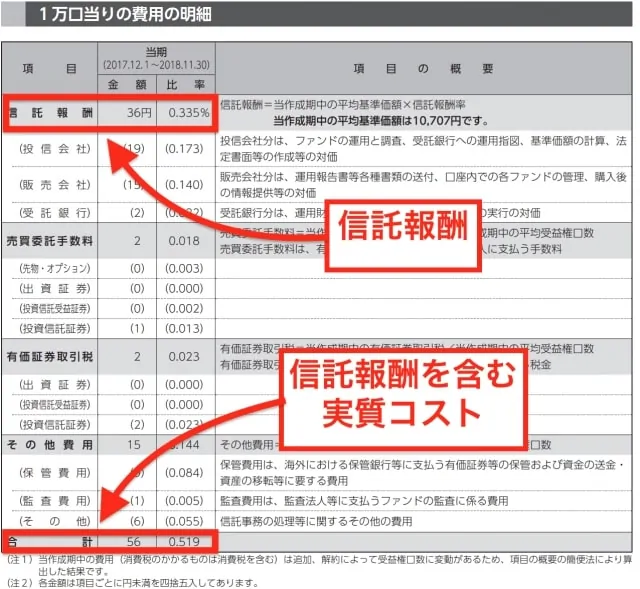

以下の図は、運用報告書に記載されている「一万口当たりの費用明細」です。

引用元:運用報告書|大和投資信託

引用元:運用報告書|大和投資信託

対象期間中の信託報酬が「31円(0.316%)」、信託報酬を含む全ての手数料の合計が「31円(0.322%:+0.007%分が隠れコスト)」なので、実質コストを「信託報酬÷0.316×0.322」として計算すると、実質コストは0.316%(四捨五入)となります。

構成銘柄の比率

本ファンドにどのような銘柄(不動産投資信託:REIT)が組み込まれているか見ていきます。

本ファンドは、東証REIT指数がベンチマークで約60銘柄のREITから構成されています。60銘柄と聞くと分散性に乏しいように聞こえますが、1つの銘柄がたくさんの不動産に分散投資を行っている投資信託なので、分散効果が期待できます。

スクロールできます

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| 日本ビルファンド投資法人 | 7.4% | オフィス |

| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.9% | オフィス |

| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.8% | オフィス |

| 日本リテールファンド投資法人 | 4.9% | 商業・物流等 |

| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.5% | 商業・物流等 |

| オリックス不動産投資法人 | 3.8% | オフィス |

| 日本プロロジスリート投資法人 | 3.7% | 商業・物流等 |

| 大和ハウスリート投資法人 | 3.5% | 住宅 |

| 日本プライムリアルティ投資法人 | 3.4% | オフィス |

| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.4% | 住宅 |

構成銘柄の比率上の表にある組み入れ上位銘柄は、オフィス関連のREIT銘柄が多めとなっています。オフィス関連の他には、リテール(商業施設)などの組み入れも多くなっています。分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(9月)行われます。

これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

長期投資を行う場合、効率的な資産運用のため、分配金が出た場合でもファンドへ再投資することが重要です。

SBI証券など証券会社の注文時に「分配金再投資コース」を選ぶことで、自動再投資ができます。

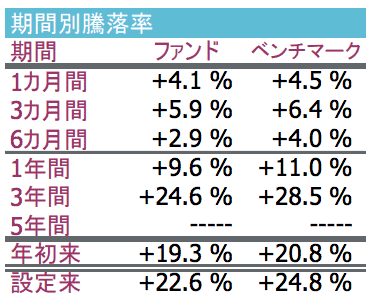

パフォーマンス・利回り

本ファンドの過去のパフォーマンスは、下図のようになっています。直近では、国内不動産市場の上昇の恩恵を受け、大きく上昇しています。

引用元:月次レポート|大和投資信託

引用元:月次レポート|大和投資信託

また、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも悪い理由は、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の結果となっているためです。手数料の大事さがわかりますね。

口コミ・評判

iFree J-REITインデックスの口コミや評判をTwitter等からピックアップして行きます。

サイト管理人

サイト管理人iFreeタッチ・ダービー等、他の投資信託シリーズでは行っていない、SNS企画などもありますね!

eMAXIS国内リートインデックス

eMAXIS国内リートインデックスは、国内の不動産市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとしており、オフィスビルや商業施設・物流、住宅などを投資対象とする不動産投資信託に分散投資が行えます。

eMAXIS国内リートインデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:東証REIT指数(配当込み)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.40%(実質コスト:0.41%)

- 売買単位:100円から1円単位

- 決算:年1回(1月26日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2009年10月28日設定)

- 信託財産留保額:無し

eMAXIS国内リートインデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。ただし、ファンド解約時(売却時)に「信託財産留保額」として売却額の0.1%の手数料が発生します。

サイト管理人

サイト管理人購入手数料は無料ですが、売却時に手数料が掛かります。

スクロールできます

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.40% |

eMAXIS国内リートインデックスの手数料また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.40%(税抜)となっており、同様に国内REIT市場に投資可能な「eMAXIS Slim国内リートインデックス(信託報酬:0.187%)」と比較すると、かなり割高です。

売買委託手数料や有価証券取引税、保管費用などを含めた実質コストは「0.445%」となっており、信託報酬以外の余分なコストは、ほとんどありません。

実質コストは、直近の「運用報告書」を基に算出しております。

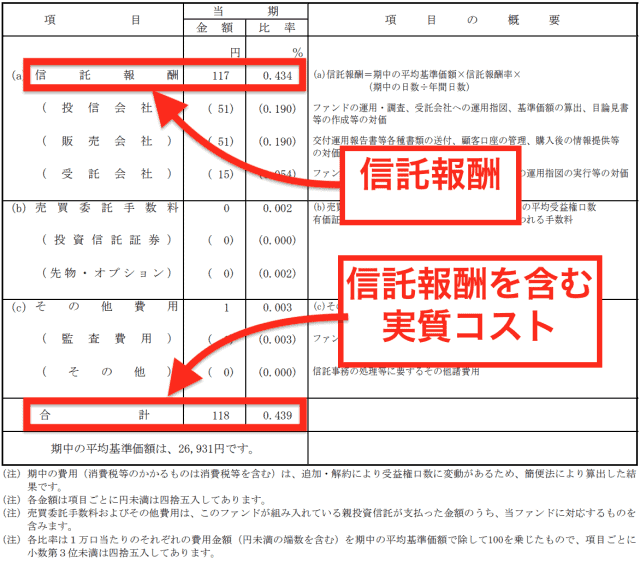

以下の図は、運用報告書に記載されている「一万口当たりの費用明細」です。

引用元:eMAXIS国内リートインデックス|三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

引用元:eMAXIS国内リートインデックス|三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

対象期間中の信託報酬が「117円(0.434%)」、信託報酬を含む全ての手数料の合計が「118円(0.439%:+0.005%分が隠れコスト)」なので、実質コストを「信託報酬(税込)÷0.434×0.439」として計算すると、実質コストは0.445%(四捨五入)となります。

構成銘柄の比率は?

本ファンドにどのような銘柄(不動産投資信託:REIT)が組み込まれているか見ていきます。

本ファンドは、東証REIT指数がベンチマークで約60銘柄のREITから構成されています。60銘柄と聞くと分散性に乏しいように聞こえますが、1つの銘柄がたくさんの不動産に分散投資を行っている投資信託なので、分散効果が期待できます。

スクロールできます

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| 日本ビルファンド投資法人 | 7.37% | オフィス |

| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.83% | オフィス |

| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 6.20% | オフィス |

| 日本リテールファンド投資法人 | 5.15% | 商業・物流等 |

| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.62% | 商業・物流等 |

| オリックス不動産投資法人 | 4.17% | オフィス |

| 大和ハウスリート投資法人 | 3.90% | 住宅 |

| 日本プロロジスリート投資法人 | 3.70% | 商業・物流等 |

| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.53% | 住宅 |

| 日本プライムリアルティ投資法人 | 3.40% | オフィス |

構成銘柄の比率上の表にある組み入れ上位銘柄は、オフィス関連のREIT銘柄が多めとなっています。オフィス関連の他には、リテール(商業施設)などの組み入れも多くなっています。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(1月)行われます。

これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

長期投資を行う場合、効率的な資産運用のため、分配金が出た場合でもファンドへ再投資することが重要です。

SBI証券など証券会社の注文時に「分配金再投資コース」を選ぶことで、自動再投資ができます。

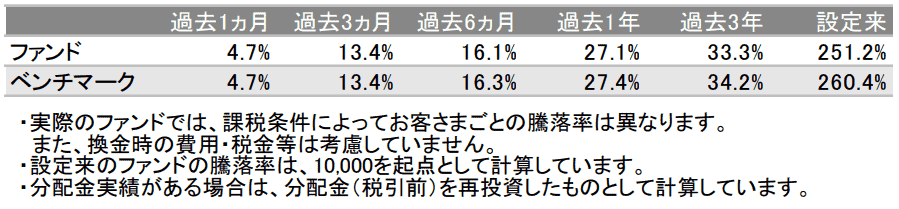

パフォーマンス・利回り

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。直近では、国内不動産市場の上昇の恩恵を受け、大きく上昇しています。

引用元:月次レポート|三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

引用元:月次レポート|三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

また、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも悪い理由は、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の結果となっているためです。

口コミ・評判

eMAXIS国内リートインデックスの口コミや評判をTwitter等からピックアップして行きます。

サイト管理人

サイト管理人運用会社が同じ「eMAXIS Slimシリーズ:eMAXIS Slim国内リート」への期待が多くなっています。

全世界株式クラスのインデックスファンド

全世界株式インデックスファンドの手数料とベンチマーク

全世界株式インデックス・ファンド

全世界株式インデックス・ファンドは、日本を含む全世界の株式市場への投資を目的としたインデックスファンドです。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスがベンチマークで、約45カ国の約2,500銘柄から構成されています。

全世界株式インデックス・ファンドの詳細を見る

購入手数料・信託報酬

本ファンドの購入手数料は無料(ノーロード)です。また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.45%(税抜)と全世界株式市場への投資を目的としたインデックスファンドの中では、SBI全世界株式インデックスファンド(雪だるま全世界株式)やeMAXIS Slim全世界株式(除く日本)、楽天・全世界株式インデックス・ファンド等と比べて、若干割高です。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 売却額の0.05% |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.30% |

全世界株式インデックス・ファンドの手数料一覧実質コスト(信託報酬+保管費用など)は初回決算が発表された後、更新いたします。

資産構成比

本ファンドは、大きく分けて、日本・先進国・新興国株式市場への投資を目的としたセクター(マザーファンド)セクターから構成されており、それぞれの構成比は、以下のようになっています。

| 資産・マザーファンド | 構成比 |

|---|

| 日本株式 | 7.9% |

| 先進国株式 | 80.4% |

| 新興国株式 | 11.8% |

資産構成比ざっくり言うと、ファンド内の大半(8割程度)が先進国株式で、残りの2割が日本・新興国株式という割合になっています。以下、各地域での構成国比率や組み入れ上位銘柄を確認していきます。

構成国の比率

本ファンドの月次レポートや目録書には構成国やその比率は開示されていないので、代わりにベンチマークである「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」の構成国を見ていきます。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| 米国 | 52.2% |

| 日本 | 7.8% |

| イギリス | 5.7% |

| 中国 | 3.6% |

| フランス | 3.6% |

| その他 | 27.0% |

国別構成比率組み入れ銘柄と構成比

次に、本指数の構成銘柄の上位陣を見ていきます。こちらも開示がないためベンチマークの上位銘柄比率を下表にまとめました。

世界経済を牽引するアメリカのグローバル企業が上位を独占しています。アップルやマイクロソフト、Facebookなどの有名ハイテク企業が名を連ねています。

組み入れ上位銘柄

次に、業種別の構成比率を確認します。金融業の他、資本財や生活必需品などの割合が高めになっています。

| 業種(セクター) | MSCIオール・カントリー・

ワールド・インデックス | S&P500 |

|---|

| 金融 | 21.8% | 17.7% |

| 情報技術 | 16.1% | 21.7% |

| 消費者サービス | 12.1% | 12.1% |

| ヘルスケア | 11.3% | 14.1% |

| 資本財 | 10.7% | 10.2% |

| 生活必需品 | 9.5% | 9.4% |

| エネルギー | 6.7% | 6.5% |

| 素材 | 5.3% | 2.8% |

| 電気通信 | 3.5% | 2.4% |

| 公益事業 | 3.1% | 3.3% |

業種・セクター別構成比率分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(11月)行われます。

これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | 2.88% | 2.91% |

| 3ヶ月 | 6.46% | 6.69% |

| 6ヶ月 | - | - |

| 設定来 | 11.92% | 12.23% |

投資パフォーマンス・利回りちなみに、ベンチマークよりもファンドのパフォーマンスが低い理由は、ファンドのパフォーマンスが手数料(信託報酬など)控除後のものとなっているためと考えられます。

データ・まとめ

- ベンチマーク:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当含む)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.45%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券なら最低500円から積立可能。)

- 決算:年1回(11月30日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2017年9月8日)

- 信託財産留保額:0.3%

注目ファンドは?

注目ファンドは、信託報酬が一番安いSBI全世界株式インデックスファンド(雪だるま全世界株式)です。投資コストは、我々投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させます。そのため、本ファンドのように、コストの安いファンドを選ぶことが、パフォーマンス向上のために重要です。

ただし、SBI全世界株式インデックスファンド(雪だるま全世界株式)は、日本の株式市場も含まれるため、日本を服見たくない(日本株への投資は他のファンドや個別株で行いたい)場合は、次に手数料が安いeMAXIS Slim全世界株式(除く日本)がオススメです。

ちなみに、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスとMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの違いは構成銘柄数です。FTSEは、各国の中小型株までカバーしているため、銘柄数が多く分散性が優れています。

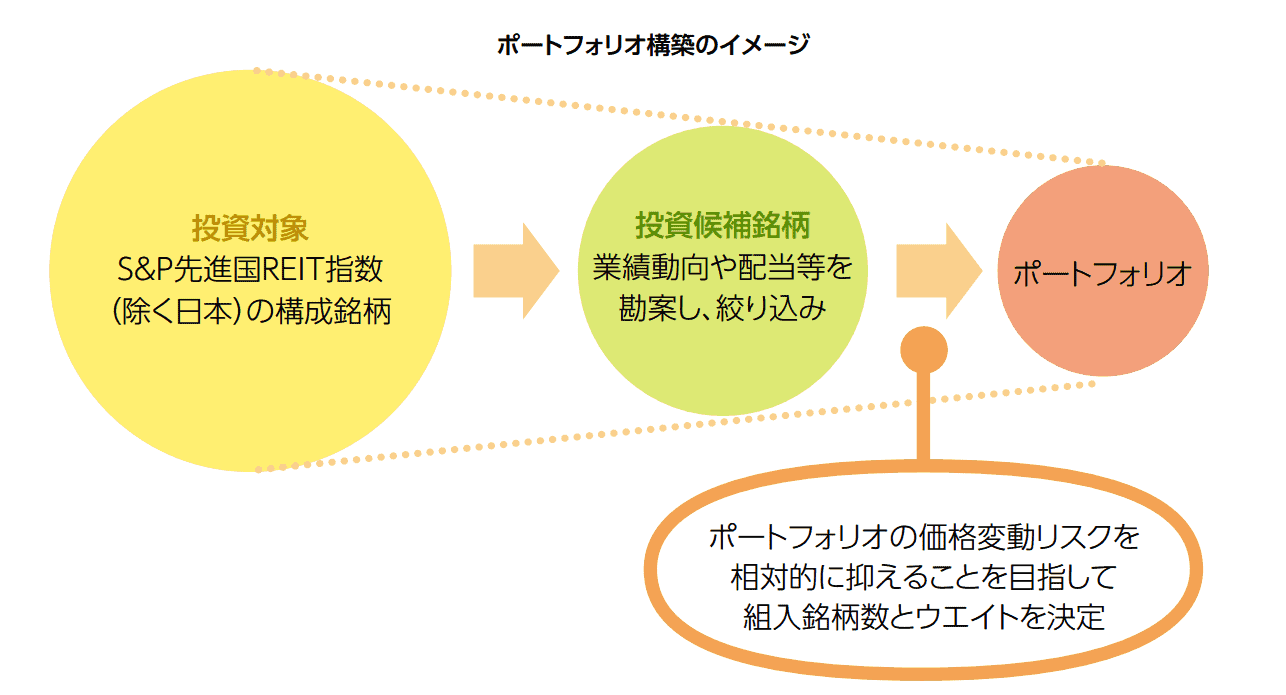

海外・先進国リートクラスのインデックスファンド

外国REIT市場への投資を目的としたインデックスファンドには、以下のものがあります。

ベンチマークは、先進国の不動産市場だけが投資対象となるS&P先進国リート指数と、先進国と新興国両方が対象となるS&PグローバルREIT指数の2種類があります。

スクロールできます

外国REIT市場への投資を目的としたインデックスファンド

注目ファンドは、信託報酬が一番安い「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」です。

投資コストは、我々投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させます。そのため、本ファンドのように、コストの安いファンドを選ぶことが、パフォーマンス向上のために重要です。

ただし、投資対象を先進国だけでなく、新興国にも拡大したい場合「ニッセイグローバルリートインデックスファンドも一つの選択肢となります。

サイト管理人

サイト管理人eMAXIS先進国リートインデックス

eMAXIS先進国リートインデックスは、アメリカやヨーロッパ等の先進国不動産(REIT)市場への分散投資を目的とするインデックスファンドです。

ベンチマークは、S&P先進国リート指数(配当込み、日本除く)で、オフィスビルや商業施設・物流、また住宅などを投資対象とする不動産投資信託(REIT:リート)に分散投資が行えます。

eMAXIS先進国リートインデックスのデータ【まとめ】

- ベンチマーク:S&P先進国REIT指数(配当除く、日本除く)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税込):年率0.66%(実質コスト:0.80%)

- 売買単位:100円から1円単位

- 決算:年1回(1月26日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2009年10月28日)

- 信託財産留保額:無し

eMAXIS先進国リートインデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料は「無料(ノーロード)」ですが、信託財産留保額として、ファンド売却時に0.15%の手数料が発生します。

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料は、です。また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.60%(税抜)となっています。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.66%(税込)と、先進国REIT型のインデックスファンドとしては、eMAXIS Slim先進国リートインデックスやSmart-i 先進国リートインデックスの信託報酬:0.20(税抜)等と比較して割高です。

スクロールできます

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 売却額の0.3% |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.60% |

eMAXIS先進国リートインデックスの手数料売買委託手数料や有価証券取引税、保管費用などを含めた実質コストは「0.797%」となっており、信託報酬以外の余分なコストは、他の外国REIT型ファンドと比較して多めです。

そのため、元々の信託報酬が安いeMAXIS Slim先進国リートやニッセイグローバルリートインデックス等を選ぶのが無難です。

ちなみに、実質コストは、直近の「運用報告書(全体版)」を基に算出しております。

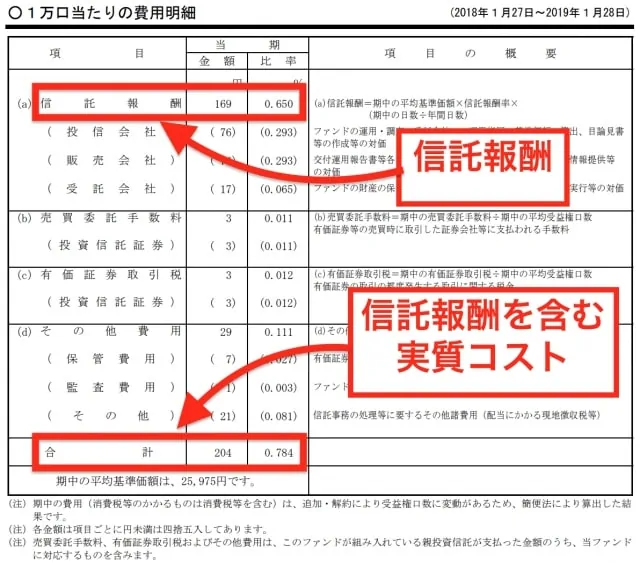

以下の図は、運用報告書に記載されている「一万口当たりの費用明細」です。

引用元:運用報告書(全体版)|三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

引用元:運用報告書(全体版)|三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

対象期間中の信託報酬が「169円」、信託報酬を含む全ての手数料の合計が「204円(+35円分が隠れコスト)」なので、実質コストを「信託報酬÷169×204」として計算すると、実質コストは0.797%(四捨五入)となります。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(1月)行われます。

これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

サイト管理人

サイト管理人

長期投資を行う場合、効率的な資産運用のため、分配金が出た場合でもファンドへ再投資することが重要です。

SBI証券など証券会社の注文時に「分配金再投資コース」を選ぶことで、自動再投資ができます。

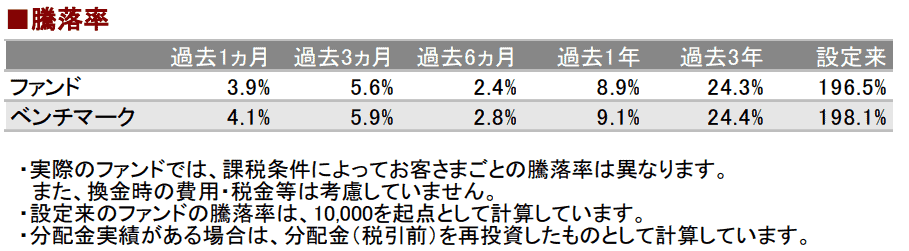

パフォーマンス・利回り

本ファンドの過去のパフォーマンスは、下図のようになっています。浮き沈みを繰り返しながらも中期的には上昇傾向となっています。

引用元:月次レポート|三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

引用元:月次レポート|三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)

また、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪い理由のは、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の比較・結果となっているためです。

ただし、本ファンドの他の外国リートファンドと比較して、実質コストが低いため、ベンチマークとの乖離は少なめとなっています。

サイト管理人

サイト管理人

手数料が安いほど、手数料によるパフォーマンスの低下が無くなり、ベンチマークとの乖離は少なくなるため、手数料の重要性を再認識させられます。

口コミ・評判

eMAXIS先進国リートインデックスの口コミや評判をTwitter等からピックアップして行きます。

サイト管理人

サイト管理人

運用会社が同じ「eMAXIS Slimシリーズ:eMAXIS Slim国内リート」への期待が多くなっています。

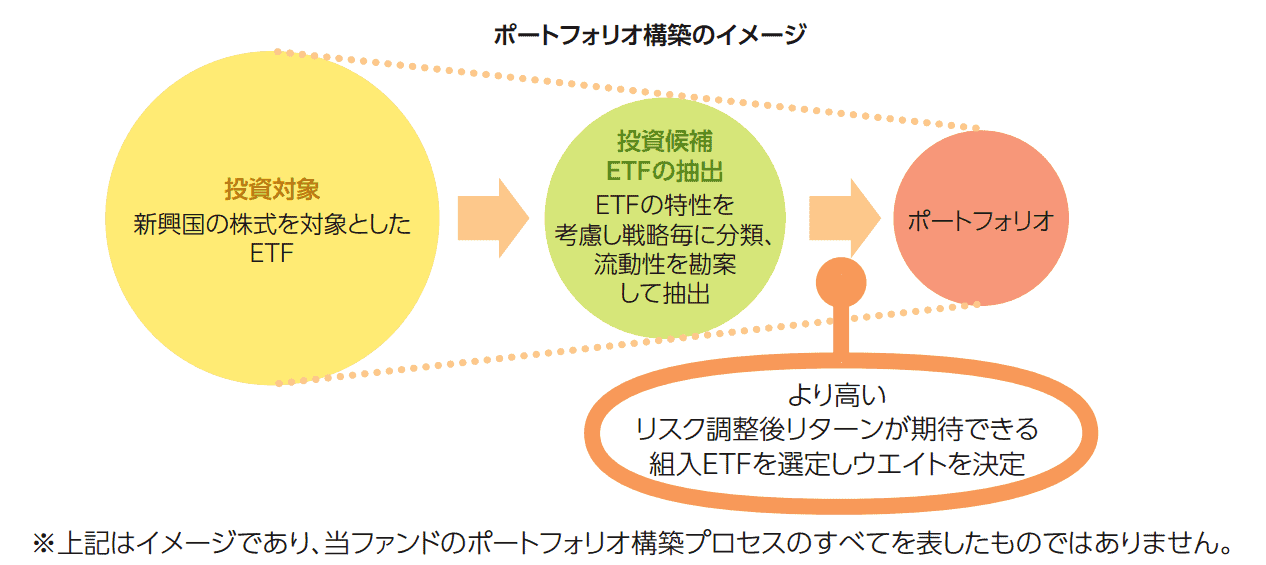

新興国株式クラスのインデックスファンド

次に、新興国株式市場への投資を目的としたインデックスファンドについて解説していきます。

新興国株式への投資を目的としたインデックスファンドには、以下のものがあります。手数料やベンチマークの違いにより様々なファンドがあります。

スクロールできます

新興国株式クラスのインデックスファンド

注目ファンドは、最安コストのeMAXIS Slim新興国株式インデックスです。

信託報酬では「SBI新興国株式インデックスファンド」に劣りますが、SBI新興国株式インデックスファンドは、ポイント還元(投信マイレージ)が適用されないので、年率0.03%のポイント還元がある「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」の方が、実質的に安くなります。

バランスファンド

バランスファンドとは、世界中の多種多様な投資対象(資産クラス)に分散投資できる投資商品のことです。ファンド1本を持っていれば、日本の株式・債券、海外の株式・債券、また不動産(REIT)などに分散投資が行えます。

メリット

バランスファンドのメリットは、ずばり「手間がかからない」という点です。具体的には、(1)資産配分毎に投資信託を買う手間が無い、(2)資産の管理(リバランス)の必要が無い、などが挙げられます。

バランスファンドのメリット

- 資産配分毎に投資信託を買う手間が無い

⇒各資産クラスのインデックスに分散投資 - 資産の管理(リバランス)の必要が無い

このようなメリットにより、投資を始める際や投資期間中のめんどうな手間を省き、投資を行うことができます。以下、各メリットについて解説していきます。

各資産クラスのインデックスに分散投資

通常、様々な資産クラスに分散投資を行う場合、自分の決めた資産配分に応じて、各資産クラスのインデックスファンド等を自分で購入する必要があり、手間がかかります。

しかし、バランスファンドであれば、資産配分に応じて、各資産クラスのインデックスファンド(例えば、日本株の場合、TOPIXに連動した投資成果のあがるファンド)を管理してくれるので、自分で資産クラス毎の投資商品を選び、それぞれを購入する、という一連の手間を省くことができます。

リバランス不要

通常、投資期間は、自分の決めた資産配分と実際のファンドの評価額にズレが出た場合、リバランスという作業を行う必要があります。リバランスとは、資産配分よりも多くなったものを売却し、資産配分よりも少なくなったものを追加購入するという作業です。

リバランスは、日々の資産配分のチェックや売買に手間がかかるたけでなく、ファンドの売買時コストがかかります。しかし、バランスファンドは、ファンド内でリバランスを行ってくれるので、リバランスのコストや手間を省くことができます。

デメリット

ここまで解説してきたように、バランスファンドを利用すれば、手間やコストを省いて、世界中へ分散投資が行えます。投資を始める際のハードルを大きく引き下げてくれる便利な商品ですが、デメリットは無いのでしょうか?

バランスファンドのデメリットを敢えてあげるとすれば、ファンド内の資産配分を自分で変えられない点です。例えば、日本と外国の株式・債券の計4資産に均等配分(25%ずつ)されたバランスファンドを購入した場合、その資産配分は、一生変わることが無いので、この点は頭にいれておいてください。

ただし、資産配分を変えたくなったら、自分でファンドを購入すれば良いだけなので、ベースとしてバランスファンドを持っておいて、自分なりの味付けとして別のファンドを持つ、という選択肢もあります。

例えば、リスクを抑えた投資を行いたい方は、バランスファンドにプラスしてニッセイ国内債券インデックスファンドを保有するとか、逆にリスク・リターンを高めたい方は、ニッセイ外国株式インデックスファンドやニッセイTOPIXインデックスファンド等のリスク資産を追加で購入する等の選択肢があります。

バランスファンド一覧

2018年現在、様々なバランスファンドが販売されていますが、主な商品として、以下のようなものがあります。それぞれ、国内外の様々な資産に分散投資が行えます。

スクロールできます

バランスファンド一覧

注目・おすすめは?

各個人でリスク許容度や目標の資産配分が違いますので、一概にオススメのファンドは紹介できませんが、1つポイントを挙げるとすれば、バランスファンドの保有時にかかる手数料(信託報酬)です。

投資コスト(手数料)は、投資家の確実なマイナスリターンとなりパフォーマンスを悪化させるので、コストを抑えた投資が重要となってきます。

コストという観点からバランスファンドを見た場合、注目はeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)です。信託報酬0.16%と超低コストで、日本を含む世界中の株式・債券・不動産に分散投資が行えます。

ただし、組み入れ資産に新興国を入れたくないという方は、ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)や野村6資産均等バランスなどがオススメです。日本と先進国の株式・債券・REITの計6資産に均等分散投資が行えます。

【結論・まとめ】eMAXIS Slimシリーズを選べばOK!

ここまで、様々な資産クラス、またバランスファンドで、インデックスファンドの比較を行ってきましたが、結論から言うと「eMAXIS Slimシリーズ」のファンドを選んでおけば、基本的には間違いありません。

eMAXIS Slimシリーズの特徴

- 購入手数料無料(ノーロード)

- 信託報酬が最安

- 実質コストも安い

ニッセイインデックスファンドシリーズもあり

ニッセイインデックスシリーズは、ニッセイアセットマネジメントが運用する低コストインデックスファンドシリーズです。

本シリーズを利用することで、先進国・新興国などの株式・債券・不動産市場に低コスト分散投資が行えます。

ファンドの購入手数料は無料で、ファンド保有時にかかる手数料(信託報酬)は、ほぼ全ての投資先(資産クラス)で国内最安水準となっています。

ニッセイインデックスシリーズのファンド一覧

下表は、ニッセイインデックスシリーズの投資先別のファンド名、また保有時にかかる手数料「信託報酬」の一覧です。様々な地域の株式や債券、REITへ投資が低コストで行えることがわかります。

スクロールできます

ニッセイインデックスシリーズのファンド一覧

ニッセイTOPIXインデックスファンド

ニッセイTOPIXインデックスファンドは、日本の株式市場に投資することを目的としたインデックスファンドです。

信託報酬0.159%(年率)と国内最安コストで、トヨタやソフトバンクグループ等、日本を代表する銘柄群に分散投資が行えます。

ニッセイTOPIXインデックスファンドのデータ・まとめ

- ベンチマーク:TOPIX

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.159%(その他諸経費を含む実質コスト:0.30%)

- 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券なら最低500円から積立可能。)

- 決算:年1回(2月20日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2013年4月27日)

- 信託財産留保額:無し

ニッセイTOPIXインデックスファンドの詳細をチェック

手数料・信託報酬など

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.159%(税抜)と日本株式市場への投資を目的とした投資信託として、最安となっています。

スクロールできます

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.18%

*国内最安 |

手数料・信託報酬など実質コスト(信託報酬+保管費用など)は年率0.30%となっています(参照)。信託報酬0.159%とずいぶん乖離しているように見えますが、この数字は2016年4月発表の結果となっており、その時は本ファンドの信託報酬は0.29%でした。

そのため、手数料引き下げ後(信託報酬:0.29% → 0.159%)の実質コストは、次回決算以降に分かると思われます。いずれにしても、前回決算を見る限り、信託報酬と実質コストは、それほど大きな乖離は無いようです。

構成銘柄の比率

次に、本ファンドにどのような銘柄が組み込まれているか見ていきます。本ファンドは、TOPIXがベンチマークで約2,000銘柄から構成されており、構成銘柄の上位10銘柄の比率は、以下のようになっています。

スクロールできます

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| トヨタ自動車 | 3.5% | 輸送用機器 |

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.5% | 銀行業 |

| 日本電信電話 | 1.7% | 情報・通信業 |

| ソフトバンクグループ | 1.7% | 情報・通信業 |

| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.5% | 銀行業 |

| ホンダ | 1.4% | 輸送用機器 |

| KDDI | 1.3% | 情報・通信業 |

| みずほフィナンシャルグループ | 1.3% | 銀行業 |

| ソニー | 1.1% | 電気機器 |

| JT | 1.0% | 食品 |

構成銘柄の比率トヨタやホンダなど日本を代表する自動車メーカー、また大手メガバンク、そしてソフトバンクなど電気通信大手会社が組み入れ上位となっています。トップ10社でETF全体の17.0%とかなり分散が効いている印象です。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(2月)行われます。これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

長期投資を行う場合、効率的な資産運用のため、分配金が出た場合でもファンドへ再投資することが重要です。SBI証券など証券会社の注文時に「分配金再投資コース」を選ぶことで、自動再投資ができます。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。トランプ大統領の就任以降、再び円安傾向が強まったこと等もあり、良好なパフォーマンスです。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | 0.9% | 0.9% |

| 3ヶ月 | 4.6% | 4.7% |

| 6ヶ月 | 16.5% | 16.7% |

| 1年 | 20.6% | 20.9% |

| 設定来 | -2.5% | -1.9% |

参考:月次レポート|ニッセイアセットマネジメントまた、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪い理由のは、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の結果となっているためです。手数料の大事さがわかりますね。

ニッセイ新興国株式インデックスファンド

ニッセイ新興国株式インデックスファンドとは、高い経済成長を遂げる中国やインドなど、20以上の新興国への投資を目的としたインデックスファンドです。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算)をベンチマークとしており、約800銘柄から構成されいます。

ニッセイ新興国株式インデックスファンドのデータ・まとめ

- ベンチマーク:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.339%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券なら最低100円から積立可能。)

- 決算:年1回(11月20日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2017年10月13日)

- 信託財産留保額:無し

ニッセイ新興国株式インデックスファンドの詳細をチェック

手数料・信託報酬など

本ファンドの購入手数料は、いずれも無料(ノーロード)です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.339%(税抜)と新興国株式市場への投資を目的としたインデックスファンドとしては、割安な部類となっています。

通常、新興国株式ファンドの場合、売却時に信託財産留保額が売約額の0.1〜0.3%程度かかりますが、本ファンドは無料となっている点も魅力の1つです。

スクロールできます

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.339% |

手数料・信託報酬など設定来間もないため、決算(運用報告書)の発表は行われていません。実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、初回決算報告以降、更新します。

構成銘柄の比率

本ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックスがベンチマークで、約800銘柄から構成されており、構成銘柄の上位10銘柄の比率は、以下のようになっています。

スクロールできます

| 銘柄 | 構成比 | 国 | 業種(セクター) |

|---|

| サムソン電子 | 3.53% | 韓国 | 情報技術 |

台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング

カンパニー(TSMC) | 3.31% | 台湾 | 情報技術 |

| テンセント | 3.26% | 中国 | 情報技術 |

| アリババ集団 | 2.46% | 中国 | 消費者サービス |

| ナスパーズ | 1.52% | 南アフリカ | 消費者サービス |

| 中国建設銀行 | 1.46% | 金融 | 金融 |

| チャイナモバイル | 1.45% | 中国 | 電気通信 |

| 中国工商銀行 | 1.02% | 中国 | 金融 |

| 鴻海精密工業 | 1.01% | 台湾 | 電気通信 |

| バイドゥ | 0.99% | 中国 | 消費者サービス |

構成銘柄の比率ニュースや新聞などでよく目にする中国などアジア企業が組み入れ上位となっています。

昔から強い中国の金融系に加えて、最近では、アリババやバイドゥなど中国のハイテク成長企業もトップ10入りしています。また、昨今世界の工場となりつつある、台湾企業も目立ちます。

構成国の比率は?

次に、本ファンドの構成国の比率を見ていきます。

下表が組入上位国の比率ですが、韓国、台湾、中国、インドなどのアジアの新興国勢の割合が高い点が特徴です。ちなみに、ケイマン諸島とは、グローバル企業が租税回避地として、投機登録など行っているため構成比が高くなっています。

スクロールできます

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| 韓国 | 14.53% |

| 台湾 | 12.45% |

| ケイマン諸島 | 11.73% |

| 中国 | 10.58% |

| インド | 8.41% |

| ブラジル | 8.32% |

| 南アフリカ | 6.40% |

| ロシア | 3.91% |

| 香港 | 3.74% |

| メキシコ | 3.46% |

| その他 | 16.47% |

分配金・利回り

初回レポートが公表され次第、更新致します。

ニッセイ日経平均インデックスファンド

ニッセイ日経平均インデックスファンドは、国内株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

日経平均株価(日経225)をベンチマークとしており、ソフトバンクグループやユニクロで有名なファーストリテイリング等、国内株式225銘柄から構成されています。

ニッセイ日経平均インデックスファンドのデータ・まとめ

- ベンチマーク:日経平均株価(配当含む)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.169%(実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:1万円から1円単位

- 決算:年1回(2月15日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年11月21日)

- 信託財産留保額:無し

ニッセイ日経平均インデックスファンドの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.169%(税抜)と日経225をベンチマークとする投資信託の中では、かなり割安なコストとなっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.18%(*最安) |

購入手数料・信託報酬(実質コスト)ファンドの設定から間もないため、決算(運用報告書)の発表は行われていません。実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、初回決算報告以降、更新します。

組み入れ銘柄と構成比

構成銘柄の組入上位銘柄(下表参照)の顔ぶれを見ると、ユニクロで有名なファーストリテイリングやソフトバンクグループなど日本を代表する企業が上位を占めています。

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| ファーストリテイリング | 7.1% | 小売業 |

| ソフトバンクグループ | 5.0% | 情報・通信業 |

| ファナック | 4.4% | 電気機器 |

| KDDI | 3.5% | 情報・通信業 |

| 京セラ | 2.5% | 電気機器 |

| 東京エレクトロン | 2.2% | 電気機器 |

| ダイキン工業 | 2.1% | 機械 |

| 信越化学工業 | 1.9% | 化学 |

| 日東電工 | 1.9% | 化学 |

| セコム | 1.6% | サービス業 |

組み入れ銘柄と構成比分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(2月)行われます。これまで分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | 0.5% | 0.5% |

| 3ヶ月 | 4.6% | 4.6% |

| 6ヶ月 | - | - |

| 1年 | - | - |

| 3年 | - | - |

| 設定来 | 6.6% | 6.6% |

分配金・利回りファンドのコストが極めて安く、またベンチマーク・ファンドともに分配金を再投資したパフォーマンスとなっているので、両者はほぼ同じパフォーマンスとなっています。

ベンチマークとの乖離が少ないため、良好なインデックスファンドと言えそうです。

ニッセイJリートインデックスファンド

ニッセイJリートインデックスファンドは、国内不動産市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとしており、オフィスビルや商業施設・物流、また住宅などを投資対象とする不動産投資信託に分散投資が行えます。

サイト管理人

サイト管理人

ファンド1本で、国内の不動産投資信託(REIT)に分散投資が行えます!

ニッセイJリートインデックスファンドのデータ・まとめ

- ベンチマーク:東証REIT指数(配当込み)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.25%(実質コスト:0.26%)

- 決算:年1回(5月12日、休日の場合、翌営業日)

- 売買単位:100円から1円単位

- 償還日:無期限(設定日:2013年6月28日)

- 信託財産留保額:無し

ニッセイJリートインデックスファンドの詳細をチェック

手数料|信託報酬・実質コスト

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。信託報酬

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.25%

*国内最安 |

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.275%(税込)と国内REITクラスのインデックスファンドとして、eMAXIS Slim国内リートインデックスに次ぐ、水準となっています。

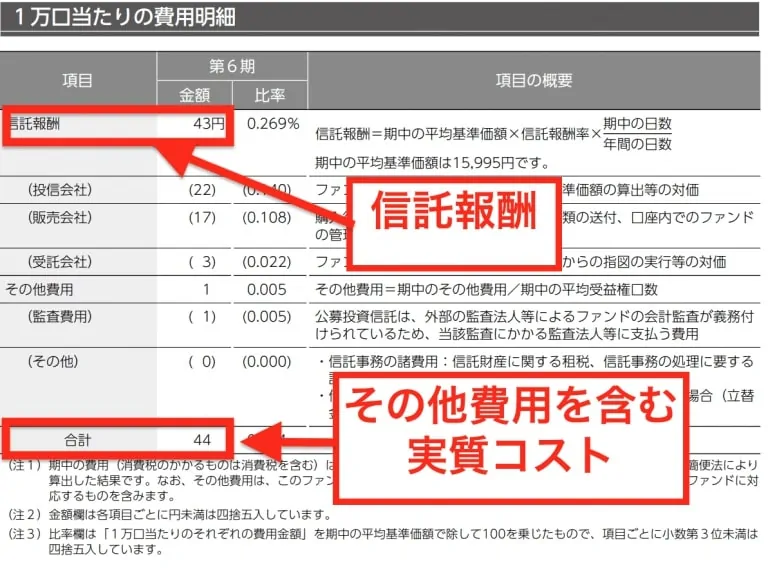

実質コスト

売買委託手数料や有価証券取引税、保管費用などを含めた実質コストは「0.281%」となっており、信託報酬以外の余分なコストは、ほとんどありません。

ちなみに、実質コストは直近の「運用報告書」を基に算出しております。

以下の図は、運用報告書に記載されている「費用明細」です。

引用元:ファンド情報|ニッセイアセットマネジメント株式会社

引用元:ファンド情報|ニッセイアセットマネジメント株式会社

対象期間中の信託報酬が「43円」、信託報酬を含む全ての手数料の合計が「44円(+1円分が隠れコスト)」なので、実質コストを「信託報酬÷43円×44円」として計算すると、実質コストは0.281%(四捨五入)となります。構成銘柄の比率は?

本ファンドは、東証REIT指数がベンチマークで約60銘柄のREITから構成されています。60銘柄と聞くと分散性に乏しいように聞こえますが、1つの銘柄がたくさんの不動産に分散投資を行っている投資信託なので、分散効果が期待できます。

スクロールできます

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| 日本ビルファンド投資法人 | 7.5% | オフィス |

| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 7.0% | オフィス |

| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 6.0% | オフィス |

| 日本リテールファンド投資法人 | 5.0% | 商業・物流等 |

| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.6% | 商業・物流等 |

| オリックス不動産投資法人 | 3.9% | オフィス |

| 日本プロロジスリート投資法人 | 3.7% | 商業・物流等 |

| 大和ハウスリート投資法人 | 3.6% | 住宅 |

| 日本プライムリアルティ投資法人 | 3.5% | オフィス |

| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.5% | 住宅 |

上の表にある組み入れ上位銘柄は、オフィス関連のREIT銘柄が多めとなっています。オフィス関連の他には、リテール(商業施設)などの組み入れも多くなっています。

サイト管理人

サイト管理人

オフィスビルや商業施設に特化した不動産投資信託(REIT)銘柄から構成されており、かなりの分散効果があります。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(5月)行われます。これまで分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

長期投資を行う場合、効率的な資産運用のため、分配金が出た場合でもファンドへ再投資することが重要です。

SBI証券など証券会社の注文時に「分配金再投資コース」を選ぶことで、自動再投資ができます。

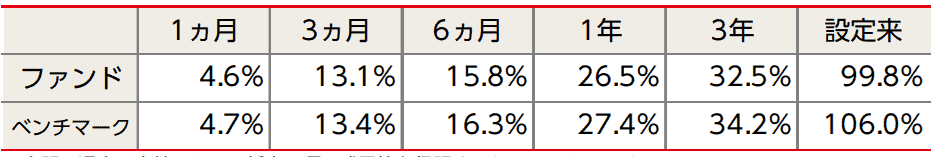

パフォーマンス・利回り

本ファンドの過去のパフォーマンスは、下図のようになっています。直近では、国内不動産市場の上昇の恩恵を受け、大きく上昇しています。

引用元:月次レポート|ニッセイアセットマネジメント株式会社

引用元:月次レポート|ニッセイアセットマネジメント株式会社

また、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪い理由のは、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の比較・結果となっているためです。

口コミ・評判

ニッセイJリートインデックスファンドの口コミや評判をTwitter等からピックアップして行きます。

サイト管理人

サイト管理人

分散投資先として利用されてる方が多いですね!

昨今のパフォーマンスも好評のようです。

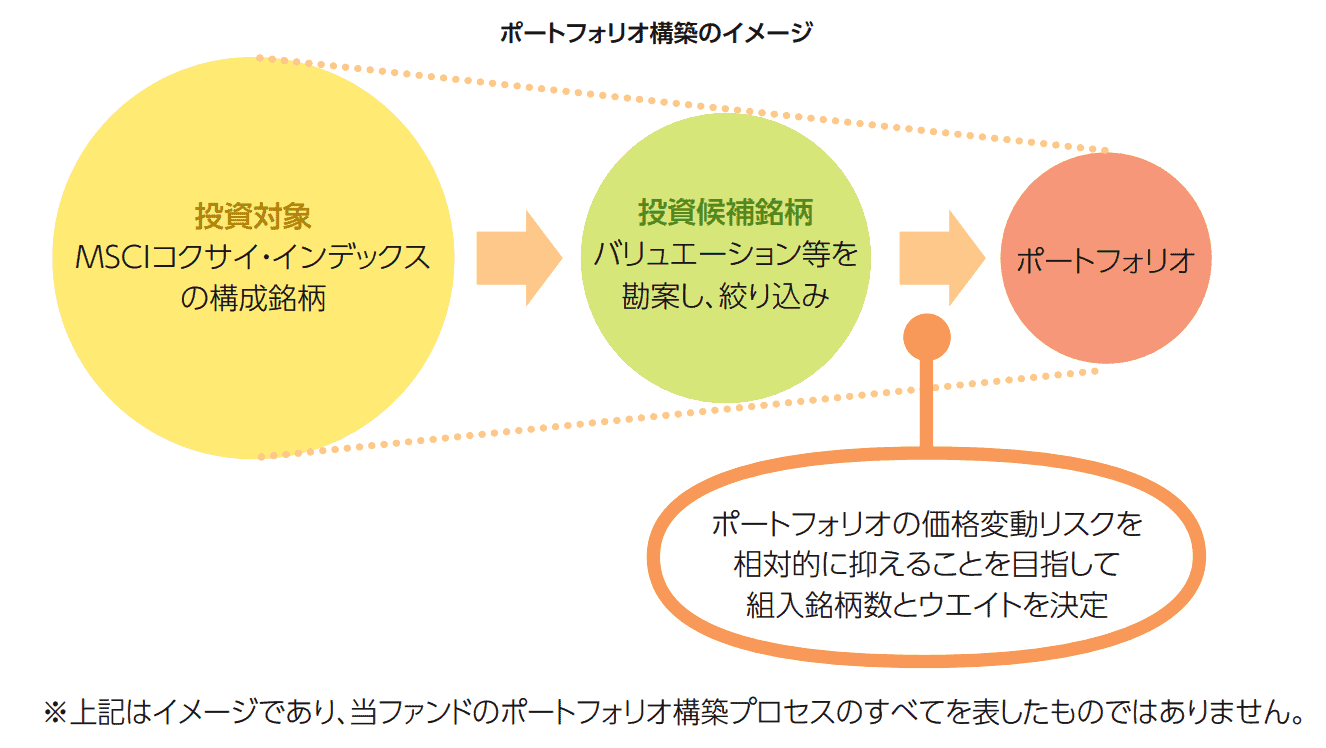

ニッセイ外国株式インデックスファンド

ニッセイ外国株式インデックスファンドは、世界経済を牽引する20カ国以上の先進国株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

MSCIコクサイ(配当込み)をベンチマークとしており、アップルやマイクロソフトなど約1,300銘柄から構成されいます。

ニッセイ外国株式インデックスファンドのデータ・まとめ

- ベンチマーク:MSCIコクサイ(配当込み)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.189%(実質コスト:0.35%)

- 売買単位:1万円から1円単位

- 決算:年1回(11月20日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2013年12月10日)

- 信託財産留保額:無し

ニッセイ外国債券インデックスファンド

ニッセイ外国債券インデックスファンドは、アメリカやヨーロッパ諸国など、20カ国以上の先進国債券市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

シティ世界国債インデックス(除く日本)をベンチマークとしており、日本を除く主要先進国や一部新興国の債券、約700銘柄から構成されいます。

ニッセイ外国債券インデックスファンドのデータ・まとめ

- ベンチマーク:シティ世界国債インデックス(除く日本)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.17%(実質コスト:0.26%)

- 売買単位:1万円から1円単位

- 決算:年1回(11月20日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2013年12月10日)

- 信託財産留保額:無し

ニッセイ外国債券インデックスファンドの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.17%(税抜)と先進国債券市場への投資を目的とした投資信託として、最安となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.17% |

購入手数料・信託報酬(実質コスト)実質コスト(信託報酬+保管費用など)は年率0.26%となっています。信託報酬0.17%とずいぶん乖離しているように見えますが、信託報酬引き下げの効果が出ていないためと考えられます。手数料引き下げ後(信託報酬:0.20% → 0.17%)の実質コストは、次回決算以降に分かると思われます。

構成銘柄の比率

本ファンドは、シティ世界国債インデックスがベンチマークで約700銘柄から構成されており、構成銘柄の上位10銘柄の比率は、以下のようになっています。

スクロールできます

| 銘柄 | 構成比 | 償還日 | 格付け |

|---|

| アメリカ国債 | 0.9% | 2020/11/15 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.9% | 2021/11/15 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.9% | 2019/02/15 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.8% | 2021/08/15 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.8% | 2020/01/31 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.8% | 2020/08/15 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.8% | 2018/11/15 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.8% | 2021/05/15 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.7% | 2019/07/31 | AAA |

| アメリカ国債 | 0.7% | 2018/03/31 | AAA |

構成銘柄の比率市場規模が大きく、構成国比率でも高い割合のアメリカの国債の比率が高くなっています。国債の償還日が、数年〜5年後のものが多くなっています。

構成国の比率

下表が組入上位国の比率ですが、米国の比率が半分近くなっています。アメリカ以外では、フランスやイタリアなどのヨーロッパ諸国がトップ10に入っています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| 米国 | 44.5% |

| フランス | 9.7% |

| イタリア | 9.3% |

| イギリス | 7.4% |

| ドイツ | 7.3% |

| スペイン | 5.5% |

| ベルギー | 2.5% |

| オランダ | 2.3% |

| カナダ | 2.2% |

| その他 | 9.3% |

構成国の比率分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(11月)行われます。

これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。アベノミクス以降の円安の効果もあり中期的には良好なパフォーマンスとなっています。

スクロールできます

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | -0.5% | -0.5% |

| 3ヶ月 | 0.1% | 0.2% |

| 6ヶ月 | 2.2% | 2.4% |

| 1年 | -3.2% | -3.0% |

| 3年 | 4.1% | 5.5% |

| 設定来 | 5.1% | 6.7% |

分配金・利回りちなみに、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪い理由のは、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の結果とベンチマークを比較しているためです。

投資信託の運用は「楽天証券」がオススメな3つの理由

###

よくある質問

投資信託について「よくある質問」を回答と一緒に解説していきます。

ベンチマークとは何ですか?

「ベンチマークとは?」の回答を見る

ベンチマークとは、投資信託の運用パフォーマンスを評価する上での指標です。TOPIX(東証株価指数)やS&P500などの株価指数(インデックス)が採用されます。

例えば、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)など、TOPIXをベンチマークとするインデックスファンドは、TOPIXと全く同じ値動き・パフォーマンスになることが理想です。

- ベンチマークとは、投信の運用パフォーマンスを評価する指標

- 良いインデックスファンドは、ベンチマークと同じ値動きになる

【ベンチマーク】配当込み・配当除くの違いは?

配当込み・配当除くの違いは?

TOPIXなどの株価指数のベンチマークの場合、配当込み・配当除くの2種類のベンチマークが存在します。

TOPIXは、トヨタやソニー、ソフトバンク、KDDIなどの東証1部上場銘柄から構成されており、これらの構成銘柄から出る「配当金」を再投資した場合のベンチマークが「TOPIX(配当込み)」となります。

逆に、配当金を再投資しないベンチマークが「TOPIX(配当除く)」となります。

株価指数型ベンチマークには、構成銘柄の配当金を再投資した「配当込み」と配当金の再投資を考慮しない「配当除く」の2種類がある

投資家に良いインデックスファンドとは?

インデックスファンドのベンチーマークとして「配当込み」「配当除く」のどちらが良いか?という解説を行う前に、前提知識として、どのようなインデックスファンドが我々個人投資家に良いか?をおさらいしておきます。

インデックスファンドの積立投資は、中長期の投資・資産運用が目的だと思います。その場合、ファンド内に組入れられている株式から出る配当金は、ファンド内で再投資されるのが理想です。

ファンドから分配金として外に出てしまうと、我々の再投資する手間が増えますし、20%程度の課税で、その分パフォーマンスが落ちてしまいます。

そのため、効率的な運用・将来の複利効果を最大限活かすために、配当金はファンド内で再投資しているインデックスファンドが、個人投資家にとって良い投資商品と言えます。

- 配当金はファンド内で再投資されることが理想

- ファンドの外に分配金として出すと「課税分」非効率

「配当込み」の方がインデックスファンドが評価しやすい

理想的なインデックスファンドが、構成銘柄の配当金を再投資した場合である以上、ベンチマークに「配当込み」が採用される方が、パフォーマンスを比較する上で便利です。

インデックスファンドもそのベンチマークも、配当金が含まれたものであれば、両者は理想的には同じパフォーマンスになります(実際には、ファンドの手数料(信託報酬)分、ファンドのパフォーマンスが若干悪くなります)。

しかし、ベンチマークに配当金が含まれていないと、配当金が再投資されたファンドとは、全く別の値動きとなってしまいパフォーマンスの比較に公平にできません。原理的に、配当金の再投資分ファンドのパフォーマンスが良くなります。

- ベンチマーク(配当込み)の方がパフォーマンスの比較をしやすい

- 配当金が再投資された「インデックスファンド」と配当を除く「ベンチマーク」を比較するのはナンセンス。ファンドのパフォーマンスが、ベンチマークを大きく上回る

分かりにくいかもしれないので、次に、配当金を含む場合と含まない場合のベンチマークをインデックスファンドのパフォーマンス比較の具体例を見ていきます。

TOPIX型インデックスファンドの検証

以下の表は、主要TOPIX型インデックスファンドの手数料とベンチマーク、ベンチマークとファンドのパフォーマンスの差異をまとめた表です。

スクロールできます

*信託報酬は税抜き表示

表を見るとわかるように、ベンチマークが「TOPIX(配当除く)」の場合、配当金の再投資分ファンドのパフォーマンスが大きく上振れすることがわかります。

逆に、ベンチマークが「TOPIX(配当含む)」の場合は、ファンドのパフォーマンスが若干悪くなっています。その代わり、乖離率が低い点が特徴です。

インデックスファンドでは、ベンチマークとの乖離がなるべく0%に近ずくのが理想であり、乖離率を調べることで、ファンドの良し悪しを判断することができるため、やはり「ベンチーマーク(配当込み)」が理想です。

まとめ

- ベンチマークとは、投信の運用パフォーマンスを評価する指標

- ベンチマークには、配当込み・配当除くの2種類がある

- 配当金がファンド内で再投資される方が効率的な運用ができる

- インデックスファンドは、ベンチマークと同じ値動きが求められる

⇒ 「配当込み」ベンチマークなら正しく評価できる

アクティブファンドとは?

アクティブファンドとは?

アクティブファンドとは、日経平均株価やTOPIX、S&P500などの株価指数(市場平均)よりも高い投資パフォーマンスを上げることを目的とした投資信託(ファンド)です。

株価指数や債券指数などの指数(インデックス)に連動した成果を上げるファンドを「インデックスファンド」と言うのに対し、指数を上回る投資成果を上げることを目的としたファンドを「アクティブファンド」と言います。

メリット・デメリット

ここまで解説してきたように、アクティブファンドは市場平均以上のパフォーマンスを上げることを目的としているため夢あります。しかし、調査費などでコストが割高となっています。

コストが高くても、パフォーマンスが良ければ良いですが、実際は、市場平均以上のパフォーマンスを上げるファンドは少数となっています。

- アクティブファンドは、市場平均(株価指数など)を上回る投資成果を目指す【メリット】

- インデックスファンドと比べて、手数料が割高【デメリット】

- 必ずしも市場平均を上回るわけではない

このように、手数料の問題や必ずしも市場平均(株価指数)を上回る投資成果を上げるわけではないため、アクティブファンドは注目が高いわけではありませんでした。しかし、低コストアクティブファンドの登場などに、近年盛り上がりを見せつつあります。

アクティブファンドにも魅力的なものはありますか?

アクティブファンドにも魅力的なものはありますか?

本サイトでは、低コスト分散投資が可能なインデックスファンドをメインに解説していますが、アクティブファンドの中には、低コストで人気のあるファンドもあります。

下表は、低コストファンドとして長年人気があり、メディアなどに取り上げられる事も多いファンドです。

低コストアクティブファンド一覧

ひふみプラスやセゾン投信の他、個々数年で登場した、超低コストファンドシリーズがあります。

アクティブファンドでありながら、信託報酬1%以下のファンドもあります。

iFreeインデックスシリーズとは?特徴・ファンド一覧

iFreeインデックスシリーズは、大和証券投資信託が運用する低コストインデックスファンドシリーズです。本シリーズを利用することで、日本・先進国・新興国などの株式・債券・不動産市場に低コスト分散投資が行えます。

ファンドの購入手数料は無料で、ファンド保有時にかかる手数料(信託報酬)は、年率0.1~0.2%程度と超低コストとなっています。以下、iFreeシリーズのインデックスファンドを紹介していきます。

iFreeシリーズのインデックスファンド一覧

下表は、iFreeシリーズの投資先別のファンド名、また保有時にかかる手数料「信託報酬」の一覧です。

様々な地域の株式や債券、REITへ投資が低コストで行えることがわかります。

iFreeインデックスシリーズのファンド一覧

他シリーズとの比較

低コストインデックスファンドには、iFreeシリーズの他にも多数のシリーズがあります。

下表は、各ファンドシリーズ・投資クラス毎の手数料を比較したものです。

各シリーズのインデックスファンド手数料・比較

ニッセイインデックス、たわらノーロード、また三井住友DCなどの低コストシリーズがひしめく中、iFreeシリーズは、ニッセイインデックスに次ぐ手数料の安さになっています。

ただし、ニッセイシリーズでは取り扱っていない、新興国株式・新興国債券・米国株式の3資産は、iFreeシリーズが国内最安となっています。

サイト管理人

サイト管理人

以下、各ファンドの特徴やeMAXIS Slim・ニッセイなど他ファンドとの比較、口コミ・評判などについて詳しく解説していきます。

iFree日経225インデックス

iFree日経225インデックスは、国内株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

日経平均株価(日経225)をベンチマークとしており、ソフトバンクグループやファーストリテイリングなど、東証1部に上場する約225銘柄から構成されています。

iFree日経225インデックスのデータ

- ベンチマーク:日経平均株価(配当除く)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.19%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 決算:年1回(9月19日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:無し

あわせて読みたい

iFree日経225インデックスの評判・口コミは?インデックスファンド225の実質コストの評価やeMAXISとの違...

iFree日経225インデックスは、日本の株式市場に投資することを目的としたインデックスファンドです。 信託報酬0.19%(年率)と超低コストで、ソフトバンクグループやユニ...

iFree TOPIXインデックス

iFree TOPIXインデックスは、国内株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。TOPIXをベンチマークとしており、トヨタなどの国内自動車メーカーや大手メガバンクなど、東証1部に上場する約2,000銘柄から構成されています。

iFree TOPIXインデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.19%(税抜)と日本株式市場への投資を目的とした投資信託の中で割安水準となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.19% |

iFree TOPIXインデックスの手数料一覧実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、現時点ではわからないので、初回決算発表後に更新します。

構成銘柄の比率は?

次に、本ファンドにどのような銘柄が組み込まれているか見ていきます。

本ファンドは、TOPIXがベンチマークで約2,000銘柄から構成されており、構成銘柄の上位10銘柄の比率は、以下のようになっています。

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| トヨタ自動車 | 3.76% | 輸送用機器 |

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.42% | 銀行業 |

| 日本電信電話 | 1.75% | 情報・通信業 |

| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.58% | 銀行業 |

| ソフトバンクグループ | 1.55% | 情報・通信業 |

| ホンダ | 1.38% | 輸送用機器 |

| KDDI | 1.30% | 情報・通信業 |

| みずほフィナンシャルグループ | 1.26% | 銀行業 |

| JT | 1.07% | 食料品 |

| ソニー | 1.04% | 電気機器 |

iFree TOPIXインデックスの構成銘柄比率トヨタやホンダなど日本を代表する自動車メーカー、また大手メガバンク、そしてソフトバンクなど電気通信大手会社が組み入れ上位となっています。トップ10社でETF全体の17.0%とかなり分散が効いている印象です。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(9月)行われます。これまで分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。トランプ大統領の就任以降、再び円安傾向が強まったこと等もあり、良好なパフォーマンスです。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | 1.0% | 0.9% |

| 3ヶ月 | 4.7% | 4.5% |

| 年初来 | 1.2% | 1.1 |

| 設定来 | 14.9% | 13.8% |

参考:月次レポート|大和投資信託また、ベンチマークよりもファンドのパフォーマンスが高いのは、ベンチマークに構成銘柄の配当金が含まれないためです。ファンドのパフォーマンスには、分配金が含まれています。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。

なんといっても、最大の特徴は手数料の安さです。年率0.1%台で国内株式(東証1部に上場する約2,000銘柄)に分散投資を行うことができ、国内株ファンドとしては最安となっています。

iFree TOPIXインデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:TOPIX(配当含まない)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.19%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券なら最低500円から積立可能。)

- 決算:年1回(9月19日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:無し

iFree JPX日経400インデックス

iFree JPX日経400インデックスは、国内株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

JPX日経インデックス400をベンチマークとしており、トヨタ等の大手自動車メーカーや大手メガバンクなど、高い利益水準の企業400社から構成されています。

iFree JPX日経400インデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.205%(税抜)となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.205% |

iFree JPX日経400インデックスの手数料一覧ファンドの設定から間もないため、決算(運用報告書)の発表は行われていません。実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、初回決算報告以降、更新します。

組み入れ銘柄と構成比

次に、本ファンドがどのような銘柄で構成されているのか?を見ていきます。構成銘柄の組入上位銘柄(下表参照)の顔ぶれを見ると、トヨタやホンダなど世界で活躍する自動車メーカー、また三菱UFJやみずほ等、大手メガバンク勢が上位を占めています。

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.9% | 銀行業 |

| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.8% | 銀行業 |

| ホンダ | 1.7% | 輸送用機器 |

| みずほフィナンシャルグループ | 1.7% | 銀行業 |

| トヨタ自動車 | 1.5% | 輸送用機器 |

| ソフトバンクグループ | 1.4% | 情報・通信業 |

| ファナック | 1.3% | 電気機器 |

| 日本電信電話 | 1.3% | 情報・通信業 |

| 武田薬品 | 1.2% | 医薬品 |

| キーエンス | 1.2% | 電気機器 |

組み入れ上位銘柄とその比率分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(11月)行われます。これまで分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。トランプ大統領の就任以降、再び円安傾向が強まったこと等もあり、良好なパフォーマンスです。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | 0.8% | 0.8% |

| 3ヶ月 | 4.5% | 4.3% |

| 6ヶ月 | - | - |

| 1年 | - | - |

| 年初来 | 1.0% | 1.0% |

| 設定来 | 14.6% | 13.4% |

参考:お知らせ一覧|大和投資信託ちなみに、ベンチマークよりもファンドのパフォーマンスが高い理由のは、ベンチマークに構成銘柄の配当金が含まれないためです。ファンドのパフォーマンスは、分配金が再投資されたものとして計算されています。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。

なんといっても、最大の特徴は手数料の安さです。年率0.2%台で日本を代表する高収益企業400銘柄に分散投資を行うことができます。

iFreeJPX日経400インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:JPX日経インデックス400(配当除く)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.205%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 決算:年1回(3月22日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:無し

iFree日本債券インデックス

iFree日本債券インデックスは、国内債券市場への投資を目的としたインデックスファンドです。国債、地方債、社債等、約9,000銘柄から構成されるNOMURA-BPI総合指数をベンチマークしています。

iFree日本債券インデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.14%(税抜)と国内債券市場への投資を目的とした投資信託として、最安となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.14%

*10年国債利回り1%以上の場合:0.22% |

iFree日本債券インデックスの手数料一覧信託報酬は、10年国債利回りが1%以上の場合、信託報酬は0.22%になります。ただし、日銀の金融緩和などにより、ここ数年10年国債利回りは0%近傍に張り付いています。

ファンド構成(ポートフォリオ・債券比率)

次に、本ファンドの中身を見ていきます。以下の表は、本ファンドに組み入れられている債券の種類別の構成比です。表からわかるように、国債の構成比が8割程度と大部分を占めています。

| 種類 | 比率 |

|---|

| 国債 | 76.4% |

| 地方債 | 10.5% |

| 事業債 | 7.8% |

| 政府保証債 | 4.6% |

また、下表は、構成債券の格付け比率です。AAA(トリプルエー)が全体の80%以上を占めています。

| 格付け | 比率 |

|---|

| AAA | 85.5% |

| AA | 7.2% |

| A | 3.3% |

| BBB | - |

| BB | - |

| 無格付け | 4.0% |

最後に、本ファンドの構成債券の平均値(ポートフォリオ特性)をまとめます。債券の平均残存期間が10年程度となっており、直接利回りは1%程度となっています。

| 項目 | 内容 |

|---|

| 平均修正デュレーション | 8.8年 |

| 最終利回り | 0.1% |

| 直接利回り | 1.0% |

| 残存期間 | 9.8年 |

ちなみに、デュレーションとは、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ(リスクの大きさ)を表したものです(長いほど債券価格の反応は大きくなる)。

最終利回りとは、満期まで保有した場合の債券購入日から償還日までに得る利息などの合計額が、投資元本に対してどれくらいになるかを表す指標(1年当り)です。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(11月)行われます。これまで分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。国内債券ということで、価格変動リスクは小さい点が特徴です。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | -0.2% | -0.1% |

| 3ヶ月 | -0.4% | -0.4% |

| 6ヶ月 | -2.0% | -1.8% |

| 年初来 | -0.4% | -0.4% |

| 設定来 | -1.9% | -1.7% |

参考:大和投資信託ちなみに、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪い理由のは、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の結果とベンチマークを比較しているためです。手数料の大事さがわかりますね。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。なんといっても、最大の特徴は手数料の安さです。年率0.14%と国内最安水準のコストで日本の債券市場に分散投資を行うことができます。

iFree日本債券インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:NOMURA-BPI総合

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.14%(10年国債利回り1%以上の場合:0.22%)

- 決算:年1回(11月30日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:無し

iFree外国株式インデックス

iFree外国株式インデックスとは、世界経済を牽引する20カ国以上の先進国株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

MSCIコクサイ(配当除く)をベンチマークとしており、アップルやマイクロソフトなど約1,300銘柄から構成されいます。

iFree外国株式インデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.21%(税抜)とニッセイ外国株式インデックスファンドやeMAXIS Slim先進国株式インデックスに次ぐ安さとなっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.19% |

iFree外国株式インデックスの手数料一覧実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、現時点では発表されていないので、初回決算発表後に更新します。

構成銘柄の比率は?

次に、本ファンドにどのような銘柄が組み込まれているか見ていきます。本ファンドは、MSCIコクサイがベンチマークで約1,300銘柄から構成されており、構成銘柄の上位10銘柄の比率は、以下のようになっています。

iFree外国株式インデックスの構成銘柄比率

昨今のアメリカ経済の好調さから米国企業がトップ10を独占しています。アップルやマイクロソフト、Facebookなどのハイテク企業、またジョンソン&ジョンソンやAT&Tなど伝統的な企業の比率が高くなっています。

構成国の比率は?

次に、本ファンドの構成国の比率を見ていきます。下表が組入上位国の比率ですが、米国の比率60%以上と高いことがわかります。アメリカの次は、イギリスやカナダ、ヨーロッパ勢の比率が高めとなっています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| 米国 | 66.3% |

| イギリス | 7.5% |

| フランス | 4.4% |

| ドイツ | 4.4% |

| カナダ | 4.1% |

| スイス | 3.4% |

| オーストラリア | 2.9% |

| オランダ | 1.5% |

| 香港 | 1.5% |

| その他 | 6.8% |

iFree外国株式インデックスの構成国とその比率分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(11月)行われます。これまで分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。トランプ大統領の就任以降、米国を中心とする株高により、良好なパフォーマンスです

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | 4.6% | 4.5% |

| 3ヶ月 | 5.0% | 4.6% |

| 6ヶ月 | 9.0% | 7.6% |

| 年初来 | 32.4% | 29.7% |

| 設定来 | 11.7% | 10.1% |

参考:月次レポート|大和投資信託ちなみに、ベンチマークよりもファンドのパフォーマンスが高い理由のは、ベンチマークに構成銘柄の配当金が含まれないためです。

ファンドのパフォーマンスは、分配金が再投資されたものとして計算されています。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。

なんといっても、最大の特徴は手数料の安さです。年率0.21%と低コストで世界経済を牽引する先進国の株式市場に分散投資を行うことができます。

iFree外国株式インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:MSCIコクサイ(配当除く)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.21%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券なら最低500円から積立可能。)

- 決算:年1回(11月20日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:無し

iFree NYダウインデックスとは?

iFree NYダウインデックスは、米国株式市場への投資を目的としたインデックスファンドです。

ダウ工業株30種平均(NYダウ)をベンチマークしており、アップルやディズニー、インテルなどアメリカの主要企業30銘柄から構成されています。

iFree NYダウインデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.225%(税抜)と米国株式市場への投資を目的とした投資信託としては最安となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.225% |

iFree NYダウ・インデックスの手数料運用管理費などを含めた実質コストは、設定から間もないためまだわかりませんが、発表され次第、追記いたします。

構成銘柄(米国株)の比率は?

次に、本ファンドにどのような銘柄が組み込まれているか見ていきます。

本ファンドは、米国の代表的な株価指数「NYダウ」をベンチマークとしており、全30銘柄から構成されています。構成銘柄の上位10銘柄の構成比率は、以下のようになっています。

iFree NYダウ・インデックスの構成銘柄比率

ゴールドマン・サックスやアップル、マクドナルド等の全世界で有名な企業、また全世界へ商品を展開し、S&P500配当貴族指数にされ、長年増配を続けるジョンソン&ジョンソンなど米国を代表する企業・株式が多く組み込まれています。

業種(セクター別)の構成比率

次に、本ファンドの業種(セクター)別の構成比率を見ていきます。

| 業種(セクター) | 構成比率 |

|---|

| 資本財・サービス | 19.9% |

| 情報技術 | 15.9% |

| 金融 | 15.9% |

| 一般消費財・サービス | 14.0% |

| ヘルスケア | 12.6% |

| 生活必需品 | 6.3% |

| エネルギー | 5.6% |

| 素材 | 2.4% |

| 電気通信 | 1.3% |

上述の組み入れ上銘柄を見てもわかるように、資本財・サービス業やハイテク(情報技術)業の割合が高くなっています。

ただし、米国のもう1つの代表的な株価指数であるS&P500と比べると、情報技術は低めとなっており、代わりに金融業の割合が高くなっています。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(9月)行われます。設定来、一度も決算を迎えていないため、分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内へ再投資してほしいです。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。トランプ大統領の就任以降、堅調に推移している米国株式市場を受け、良好なパフォーマンスです。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク

(NYダウ) |

|---|

| 1ヶ月 | 2.3% | 2.2% |

| 3ヶ月 | 3.0% | 2.5% |

| 6ヶ月 | 4.2% | 3.3% |

| 設定来 | 28.7% | 26.9% |

また、ベンチマーク(NYダウ)よりもパフォーマンスが高いのは、ベンチマーク構成銘柄の配当金(アップルやナイキからの配当金)が含まれないのに対し、本ファンドは、ベンチマーク構成銘柄の配当金が含まれているためです。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。

なんといっても、最大の特徴は手数料の安さです。年率0.2%台で米国の有名大型株に投資を行うことができ、米国株ファンドとしては、国内最安となっています。

iFree NYダウ・インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:NYダウ

- 信託報酬(税抜):年率0.225%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 決算:年1回(9月7日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月4日)

- 信託財産留保額:無し

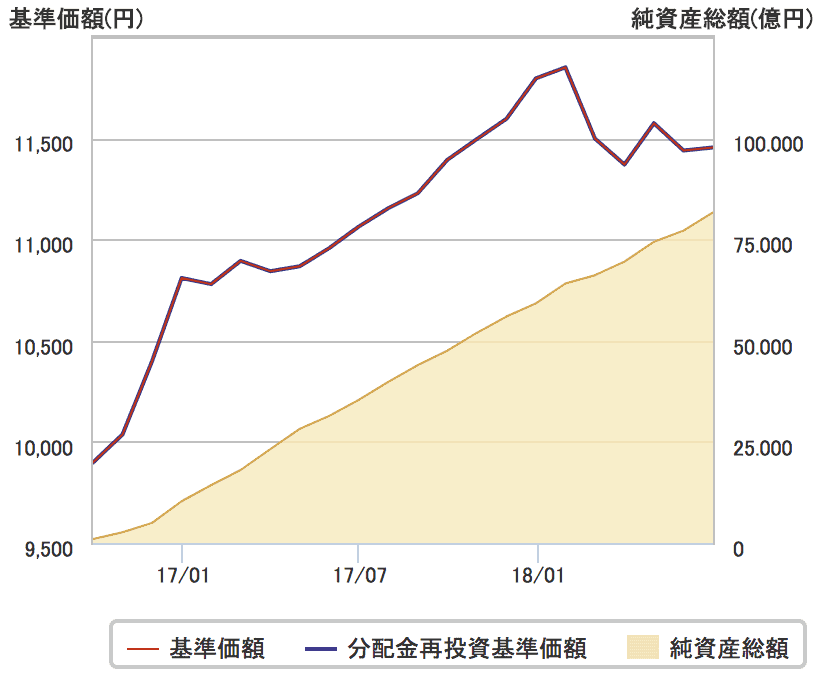

また、アセットマネジメントOneが発表している純資産の推移をみると、下図のように右肩あがりで推移しているため、順調にファンドへ資産が入ってきていることがわかります。

iFree NYダウインデックスの純資産総額推移

iFree NYダウインデックスの純資産総額推移

参考:大和投資信託

ファンドの純資産が減る(資金が流出する)場合、不安定な運用となってしまうので、現在の純資産は極めて健全な推移と言えます。

iFree S&P500インデックス

iFree S&P500インデックスは、米国株式市場への投資を目的としたインデックスファンドです。S&P500をベンチマークしており、アップルやマイクロソフトなど米国の500銘柄から構成されています。

iFree S&P500インデックス

- ベンチマーク:S&P500

- 購入手数料:無料(ノーロード)

- 信託報酬(税抜):年率0.225%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:1万円から1円単位

- 決算:年1回(9月7日。休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2017年8月31日)

- 信託財産留保額:無し

投稿が見つかりません。

iFree外国債券インデックス

iFree外国債券インデックスは、アメリカやヨーロッパ諸国など先進国を中心とした、20カ国以上の外国債券市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

シティ世界国債インデックス(除く日本)をベンチマークとしており、日本を除く先進国・一部新興国の債券、約700銘柄から構成されいます。

iFree外国債券インデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.18%(税抜)となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.17% |

iFree外国債券インデックスの手数料一覧設定来間もないため、決算(運用報告書)の発表は行われていません。実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、初回決算報告以降、更新します。

資産配分・信用格付けは?

次に、本ファンドにどのような債券や資産が組み込まれているか、またそれらの債券の信用格付けはどの程度あるのか見ていきます。

まず、以下の表は、本ファンドの資産配分を表した表です。本ファンドの資産のほぼ全てが債券となっています。ちなみに、この債券は全て国債となっています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| 外国債券(国債) | 98.2% |

| コール・ローン、外貨現金、利息など | 1.8% |

iFree外国債券インデックスの資産配分次に、各債券の信用格付けを見ていきます。以下の表は、組み入れ債券の信用格付けの比率を表したものです。先進国が中心と言うことで、AAA(トリプルエー)の割合が高くなっています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| AAA | 80.5% |

| AA | 6.9% |

| A | 12.0% |

| BBB | 0.6% |

| BB | 0.0% |

iFree外国債券インデックスの信用格付け構成国(通貨)の比率は?

次に、本ファンドの構成国(通貨)の比率を見ていきます。

下表が組入上位国の比率ですが、米国の比率が半分近くなっています。アメリカ以外では、ヨーロッパ(ユーロ)圏やイギリス・ポンド等の割合が高くなっています。メキシコや南アフリカなど一部新興国も入っています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| 米ドル | 44.4% |

| ユーロ | 39.3% |

| 英ポンド | 7.3% |

| カナダ・ドル | 2.1% |

| オーストラリア・ドル | 2.1% |

| メキシコ・ペソ | 0.9% |

| ポーランド・ズロチ | 0.7% |

| デンマーク・クロネ | 0.6% |

| 南アフリカ・ランド | 0.6% |

| その他 | 2.0% |

通貨(構成国)とその比率ポートフォリオ特性・利回り

最後に、本ファンドのポートフォリオ特性や利回りを見ていきます。

下表は、本ファンドの平均利回りや債券の残存年数を表したものです。先進国が中心ということで、直接利回りが2.5%となっています。国内債券よりは高いものの、新興国債券と比べた場合低めです。高水準な点が特徴です。

| 項目 | 内容 |

|---|

| 銘柄数 | 751銘柄 |

| 最終利回り | 2.5% |

| 直接利回り | 1.4% |

| 修正デュレーション | 6.9年 |

| 残存年数 | 8.9年 |

ポートフォリオ特性ちなみに、デュレーションとは、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ(リスクの大きさ)を表したものです(長いほど債券価格の反応は大きくなる)。

最終利回りとは、満期まで保有した場合の債券購入日から償還日までに得る利息などの合計額が、投資元本に対してどれくらいになるかを表す指標(1年当り)です。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(11月)行われます。これまで分配金の発生はありません。

分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。アベノミクス以降の円安もありますが、歴史的な低金利からの米国発の金利上昇局面ということもあり、パフォーマンスは芳しくありません。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | -0.0% | -0.3% |

| 3ヶ月 | -2.9% | -3.2% |

| 6ヶ月 | 4.2% | 3.2% |

| 1年 | -2.9% | -3.2% |

| 設定来 | 3.2% | 2.0% |

ちなみに、ベンチマークよりもファンドのパフォーマンスが高い理由のは、ベンチマークに構成債券銘柄の利子などが含まれないためと考えられます。ファンドのパフォーマンスは、利子・分配金などが再投資されたものとして計算されています。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。

年率0.18%と超低コストで世界経済を牽引する先進国の債券市場に投資できます。ただし、ニッセイ外国債券インデックスファンド(信託報酬:0.17%)に一歩及ばない安さです。

iFree外国債券インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:シティ世界国債インデックス(除く日本)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.18%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 決算:年1回(11月30日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:無し

iFree新興国株式インデックスとは?

iFree新興国株式インデックスとは、高い経済成長を遂げる中国やインド、ブラジルなど10を超える新興国への投資を目的としたインデックスファンドです。

企業のファンダメンタルファクター(キャッシュフロー・配当・売上高など)に基づいたスマートベータ型の指数「FTSE RAFIエマージング・インデックス(円換算)」をベンチマークとしています。

FTSE RAFIエマージング・インデックスとは?

FTSEエマージング・オールキャップ・インデックスとは、FTSE社(ロンドン証券取引所とフィナンシャルタイムズが共同設立)が算出している、新興国株式市場の動向を表すスマートベータ型の株価指数(インデックス)です。

対象国は、中国やインド、台湾などのアジア諸国、またブラジル、ロシアなどの資源国など、10カ国以上となっています。また、本指数の特徴である銘柄の選別法や配分比の決定は、以下のようになっています。

FTSE RAFIエマージング・インデックスの構成手順

- FTSEエマージング・オールキャップ・インデックスの構成銘柄を、4つのファンダメンタル指標(株主資本・配当・キャッシュフロー・売上)でスコア付けする。

- スコアの高い順に約350銘柄を選定。

- スコアを基に各銘柄の配分ウェイト付けを行い、インデックスを算出

参考:大和投資信託

構成銘柄の比率は?

次に、本ファンドにどのような銘柄が組み込まれているか見ていきます。本ファンドは、FTSE RAFIエマージングインデックスがベンチマークで、約350銘柄から構成されており、構成銘柄の上位10銘柄の比率は、以下のようになっています。

| 銘柄 | 構成比 | 国 | 業種(セクター) |

|---|

| POWERSHARES FTSE RAFI EM | 6.1% | アメリカ | ETF |

| ペトロブラス | 4.4% | ブラジル | エネルギー |

| ペトロブラス | 3.9% | ブラジル | エネルギー |

| VALE SA | 3.8% | ブラジル | 素材 |

| 中国建設銀行 | 2.8% | 中国 | 金融 |

| ITAU UNIBANCO | 2.7% | ブラジル | 金融 |

| VALE SA | 2.6% | ブラジル | 素材 |

| LUKOIL PJSC-SPON | 2.3% | ロシア | エネルギー |

| 中国工商銀行 | 2.0% | 中国 | 金融 |

台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング

カンパニー(TSMC) | 2.0% | 台湾 | 情報技術 |

iFree新興国株式インデックスの構成銘柄比率財務データを基にしたスマートベータ型の指数ということで、FTSEエマージングオールキャップやMSCIエマージングインデックスなど一般的な時価総額型の指数と比べて、構成上位銘柄が大きく違います。

ブラジルの企業が多くなっており、エネルギーや素材などの銘柄が多い点が特徴です。

構成国の比率は?

次に、本ファンドの構成国の比率を見ていきます。

下表が組入上位国の比率ですが、組入上位銘柄の時と同様、通常の時価総額型の指数とは、構成比率の傾向が違います。アジアの新興国だけでなく、ブラジル・ロシアなどの資源国の割合が高い点が特徴です。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| ブラジル | 27.6% |

| 中国 | 19.9% |

| 台湾 | 10.4% |

| ロシア | 8.9% |

| 南アフリカ | 6.5% |

| インド | 6.5% |

| アメリカ | 6.1% |

| メキシコ | 2.8% |

| タイ | 2.2% |

| その他 | 6.7% |

iFree新興国株式インデックスの構成国とその比率:分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(7月)行われます。これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

長期投資を行う場合、効率的な資産運用のため、分配金が出た場合でもファンドへ再投資することが重要です。SBI証券など証券会社の注文時に「分配金再投資コース」を選ぶことで、自動再投資ができます。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。直近では、トランプ大統領の就任以降の円安もあり良好なパフォーマンスです。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | 1.8% | 2.0% |

| 3ヶ月 | 12.5% | 12.9% |

| 年初来 | 6.1% | 6.7% |

| 設定来 | 22.7% | 22.3% |

参考:月次レポート|大和投資信託ちなみに、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪い理由のは、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の結果とベンチマークを比較しているためです。手数料の大事さがわかりますね。

積立NISA(つみたてニーサ)でも運用可能

本ファンドは、2018年1月からスタートする新たな小額非課税制度「積立NISA」でも運用可能です。非課税期間が現行NISAと比べて4倍の20年間となるので、本ファンドの積立を長期投資で行なう方には、嬉しい新制度です。

新興国株ファンドの比較

次に、本ファンドとその他の新興国株式インデックスファンドの手数料を比較していきます(下表参照)。同一のベンチマークの場合、一般的に手数料の安いファンドを選んだ方が、相対的なパフォーマンスが良くなりやすくなっています。

本ファンドの手数料は、ニッセイ新興国株式インデックスファンドに劣るものの、比較的安いことがわかります。ただし、ファンドのベンチマークが違います。

ちなみに、iFree新興国株式インデックスのベンチマークは、するスマートベータ型指数「FTSE RAFIエマージングインデックス」なので、スマートベータに投資したい方は、こちらでも良いですが、分散性の観点からは本ファンド(ベンチマーク)の方が優れています。

本ファンドのベンチマーク「FTSE RAFIエマージング」は、企業の財務データを元に投資比率を算出するスマートベータ型の指数なので、こちらが良い方は、iFree新興国株式インデックスを選ぶと良いでしょう。

ただし、構成銘柄数や構成国が少ないので、分散性を重視したい方は、MSCIエマージングに連動するニッセイ新興国株式インデックスファンドやeMAXIS Slim新興国株式インデックスなどを選ぶと良いでしょう。

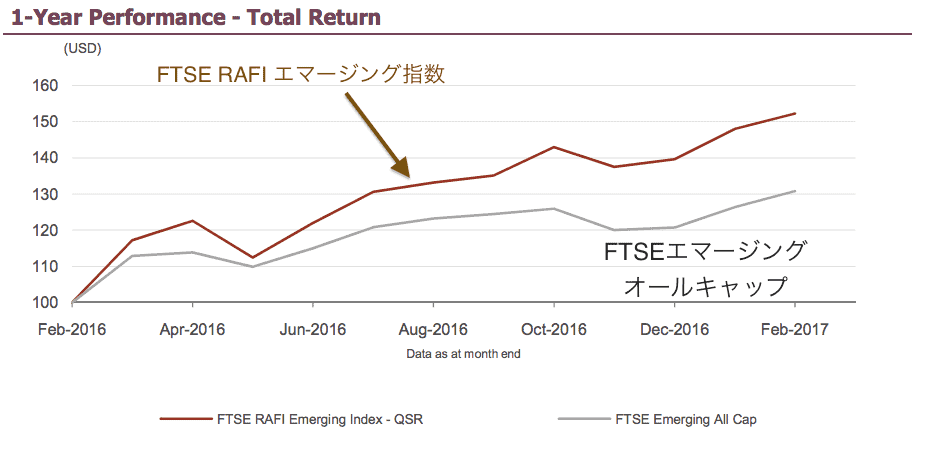

ちなみに、下図は、FTSE RAFIとFTSEオールキャップのパフォーマンス比較です。直近では、スマートベータ型のFTSE RAFIのパフォーマンスが良くなっています。

FTSE RAFIエマージングインデックスのパフォーマンス比較

FTSE RAFIエマージングインデックスのパフォーマンス比較

参照:FTSE RAFI™ Emerging Index – QSR

また、ETFを利用する場合、米国ETFで信託報酬0.14%のバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)を利用することで、超低コストで新興国株式市場へ分散投資が行えます。そのため、利便性よりも手数料の安さにこだわる方は、これらの銘柄の利用を検討しても良いかもしれません。

個人的には、金額ベースでの購入がきたり、毎月自動積立や分配金の自動再投資ができるなど利便性の高いインデックスファンドの方が、ETFよりも初心者向きだと思います。

分散性を高めたい場合

本ファンドは、新興国株式市場が投資対象となっています。ただし、新興国だけでなく、米国やヨーロッパなど先進国株式市場へも分散投資を行いたい場合、ニッセイ外国株式インデックスファンド(信託報酬:0.20%)やiFree外国株式インデックス(同:0.21%)を合わせて利用することで、低コストで全世界へ分散投資が行えます。

また、二つのファンドを購入や積立、管理するのが面倒という方は、経費率(信託報酬)0.11%のバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)や三井住友・DC全海外株式インデックスファンド(同:0.25%)を利用することで、ファンド1本で全世界へ分散投資が行えます。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。なんといっても、最大の特徴は手数料の安さです。年率0.34%と低コストで経済成長率の高い新興国の株式市場に分散投資を行うことができます。

iFree新興国株式インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:FTSE RAFIエマージング・インデックス(円換算)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.34%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券なら最低500円から積立可能。)

- 決算:年1回(7月5日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:なし

iFree新興国債券インデックスとは?

iFree新興国債券インデックスとは、南アフリカやメキシコ、ブラジルなど新興国の債券市場への投資を目的としたインデックスファンドです。

16カ国、約200銘柄の債券から構成されるJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドをベンチマークとしています。

iFree新興国債券インデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料は、いずれも無料(ノーロード)です。また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.22%(税抜)と新興国債券市場への投資を目的としたインデックスファンドとしては、最安となっています。

通常、新興国債券ファンドの場合、売却時に信託財産留保額が売約額の0.1〜0.3%程度かかりますが、本ファンドは、無料となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.22% |

iFree新興国債券インデックスの手数料一覧設定来間もないため、決算(運用報告書)の発表は行われていません。実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、初回決算報告以降、更新します。

資産配分・信用格付けは?

次に、本ファンドにどのような債券や資産が組み込まれているか、またそれらの債券の信用格付けはどの程度あるのか見ていきます。

まず、以下の表は、本ファンドの資産配分を表した表です。本ファンドの資産のほぼ全てが債券となっています。ちなみに、この債券は全て国債となっています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| 外国債券(国債) | 97.0% |

| コール・ローン、外貨現金、利息など | 3.0% |

iFree新興国債券インデックスの資産配分次に、各債券の信用格付けを見ていきます。以下の表は、組み入れ債券の信用格付けの比率を表したものです。新興国債券と言うことで、AやBBBの割合が高くなっています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| AAA | 0.0% |

| AA | 0.4% |

| A | 43.1% |

| BBB | 55.1% |

| BB | 1.5% |

iFree新興国債券インデックスの信用格付け構成国(通貨)の比率は?

次に、本ファンドの構成国(通貨)の比率を見ていきます。下表が組入上位通貨の比率です。メキシコやインドネシア、ブラジルなど市場規模の大きい国が上位国となっています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| メキシコ・ペソ | 10.5% |

| ポーランド・ズロチ | 10.2% |

| インドネシア・ルピア | 9.9% |

| ブラジル・レアル | 9.9% |

| 南アフリカ・ランド | 9.2% |

| トルコ・リラ | 8.4% |

| コロンビア・ペソ | 7.9% |

| マレーシア・リンギット | 7.6% |

| タイ・バーツ | 7.4% |

| その他 | 18.9% |

iFree新興国債券インデックスの構成国とその比率ポートフォリオ特性・利回り

最後に、本ファンドのポートフォリオ特性や利回りを見ていきます。下表は、本ファンドの平均利回りや債券の残存年数を表したものです。新興国債券ということで、直接利回りが6.8%と高水準な点が特徴です。

| 項目 | 内容 |

|---|

| 銘柄数 | 190銘柄 |

| 最終利回り | 6.8% |

| 直接利回り | 6.4% |

| 修正デュレーション | 5.0 |

| 残存年数 | 7.4年 |

ポートフォリオ特性ちなみに、デュレーションとは、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ(リスクの大きさ)を表したものです(長いほど債券価格の反応は大きくなる)。

最終利回りとは、満期まで保有した場合の債券購入日から償還日までに得る利息などの合計額が、投資元本に対してどれくらいになるかを表す指標(1年当り)です。

分配金

本ファンドの決算は年1回(7月)行われます。これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。直近では、トランプ大統領の就任以降の円安もあり良好なパフォーマンスです。

| 信用格付け | 構成比率 |

|---|

| AAA | 14.36% |

| AA | 55.93% |

| A | 10.17% |

| BBB | 19.54% |

参考:月次レポート|大和投資信託ちなみに、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪い理由のは、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の結果とベンチマークを比較しているためです。手数料の大事さがわかりますね。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。なんといっても、最大の特徴は手数料の安さです。年率0.34%と低コストで経済成長率の高い新興国の株式市場に分散投資を行うことができます。

iFree新興国債券インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.22%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 決算:年1回(7月5日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:なし

iFree外国REIT(リート)インデックス

iFree外国REITインデックスは、アメリカやヨーロッパ等の先進国不動産(REIT)市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

ベンチマークは「S&P先進国リート指数(配当込み、日本除く)」です。オフィスビルや商業施設・物流、また住宅などを投資対象とする不動産投資信託(REIT:リート)に分散投資が行えます。

データ・まとめ

- ベンチマーク:S&P先進国REIT指数(配当除く)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税込):年率0.341%(実質コスト:0.530)

- 売買単位:100円から1円単位

- 決算:年1回(11月30日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9⽉8⽇)

- 信託財産留保額:無し

iFree外国REIT(リート)インデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料(信託財産留保額など)は、いずれも無料です。

また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.31%(税抜)と、先進国REIT型のインデックスファンドとしては、eMAXIS Slim先進国リートインデックスやSmart-i 先進国リートインデックスの信託報酬:0.20(税抜)等と比較して、若干割高です。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.31% |

実質コスト

売買委託手数料や有価証券取引税、保管費用などを含めた実質コストは「0.530%」となっており、信託報酬以外の余分なコストが若干多めです。

ただし、本ファンドよりも手数料が安い、Smart-i先進国リート等と比較すると、実質コストが低いためで、先進国リート型ファンドとしては優秀です。

ちなみに、実質コストは、直近の「運用報告書」を基に算出しております。

以下の図は、運用報告書に記載されている「一万口当たりの費用明細」です。

引用元:運用報告書|大和投資信託

引用元:運用報告書|大和投資信託

対象期間中の信託報酬が「36円」、信託報酬を含む全ての手数料の合計が「56円(+20円分が隠れコスト)」なので、実質コストを「信託報酬÷36×56」として計算すると、実質コストは0.530%(四捨五入)となります。

構成国の比率は?

次に、本ファンドの構成国について見ていきます。以下の表は、本ファンドの組入上位国の比率を表したものです。株式市場(MSCIコクサイ)同様、市場規模の大きい米国(アメリカ)の割合が高くなっています。ただし、オーストラリアの比率が2番目に高い点は、不動産(REIT)市場特有です。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| アメリカ | 73.0% |

| オーストラリア | 8.1% |

| イギリス | 4.8% |

| フランス | 4.0% |

| シンガポール | 2.9% |

| カナダ | 1.8% |

| 香港 | 1.7% |

| スペイン | 0.7% |

| ベルギー | 0.6% |

| ニュージーランド | 0.4% |

| その他 | 1.4% |

構成国の比率構成銘柄の比率は?

本ファンドにどのような銘柄(不動産投資信託:REIT)が組み込まれているか見ていきます。

本ファンドは、約300銘柄のREITから構成されています。300銘柄と聞くと、全世界を投資対象としている割に、分散性に乏しいように感じますが、1つの銘柄がたくさんの不動産に分散投資を行っている投資信託なので、分散効果が期待できます。

| 銘柄 | 構成比 | 用途(セクター) |

|---|

| サイモン・プロパティー・グループ | 5.3% | 店舗 |

| パブリック・ストーレッジ | 3.1% | 専門 |

| プロロジス | 2.5% | 工業用 |

| ウェル・タワー | 2.3% | ヘルスケア |

| アバロンベイ・コミュニティーズ | 2.3% | 住宅 |

| ベンタス | 2.1% | ヘルスケア |

| エクイティ・レジデンシャル | 2.1% | 住宅 |

| ユニボール・ロダムコ | 2.0% | 店舗 |

| ボストン・プロパティーズ | 1.9% | オフィス |

| ボルナド・リアルティー・トラスト | 1.7% | 店舗 |

構成銘柄の比率国内REIT(東証REIT指数)の場合、オフィスビルなどに偏っていますが、本ファンド(指数)は、様々なセクターのREIT銘柄から構成されていることがわかります。ヘルスケア関連のリートが近年では増えてきています。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(11月)行われます。

これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

サイト管理人

サイト管理人

長期投資を行う場合、効率的な資産運用のため、分配金が出た場合でもファンドへ再投資することが重要です。

SBI証券など証券会社の注文時に「分配金再投資コース」を選ぶことで、自動再投資ができます。

パフォーマンス・利回り

本ファンドの過去のパフォーマンスは、下図のようになっています。浮き沈みを繰り返しながらも中期的には上昇傾向となっています。

引用元:月次レポート|大和投資信託

引用元:月次レポート|大和投資信託

また、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークよりも若干悪い理由のは、ファンドの成績が手数料(信託報酬)を差し引いた後の比較・結果となっているためです。

ただし、本ファンドの他の外国リートファンドと比較して、実質コストが低いため、ベンチマークとの乖離は少なめとなっています。

サイト管理人

サイト管理人

手数料が安いほど、手数料によるパフォーマンスの低下が無くなり、ベンチマークとの乖離は少なくなるため、手数料の重要性を再認識させられます。

口コミ・評判

iFree外国REITインデックスの口コミや評判をTwitter等からピックアップして行きます。

https://twitter.com/kzmogi/status/1032986311966089216

サイト管理人

サイト管理人

実質コストの安さ、ベンチマークの乖離の少なさ等から比較的、評判が良いですね!

iFree 8資産バランス

iFree 8資産バランスとは、日本を含む世界中の株式・債券・不動産、計8資産への分散投資を目的としたバランスファンドです。各資産クラスの配分やベンチマーク(連動する株価指数など)は、以下のようになっています。

iFree 8資産バランスの基本構成比

iFree 8資産バランスの基本構成比

引用:大和投資信託

資産配分

iFreeシリーズのファンドの1つで、超低コストで、たくさんの資産へ分散投資できる点が特徴です。(以下の表は、大和投資信託からデータを引用しています)

iFree 8資産インデックスの詳細をチェック

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.23%(税抜)とバランス型ファンドとしては、最安水準の手数料(信託報酬)となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料(税抜) |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬 | ファンド保有時 | 年率0.23% |

iFree 8資産バランスの手数料一覧実質コスト(信託報酬+保管費用など)は、現時点では発表されていないので、初回決算発表後に更新します。

構成国(通貨)の比率は?

次に、本ファンドの構成国(通貨)の比率を見ていきます。下表が組入上位通貨の比率です。日本(日本円)の他、市場規模の大きいアメリカ(米ドル)の割合が高くなっています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| 日本円 | 38.4% |

| アメリカ・ドル | 25.1% |

| ユーロ | 7.6% |

| 香港ドル | 3.8% |

| ブラジル・レアル | 2.5% |

| イギリス・ポンド | 2.5% |

| 南アフリカ・ランド | 1.9% |

| メキシコ・ペソ | 1.7% |

| オーストラリア・ドル | 1.7% |

| その他 | 14.9% |

通貨別の構成比率組み入れ株式(銘柄)の構成比率

続いて、本ファンドに入っている株式でどのような銘柄の構成比率が高いかを確認していきます。下表が組み入れ銘柄のトップ10です。米国のアップルや中国の金融業銘柄などが組み入れ上位に入っていることがわかります。

| 銘柄 | 構成比 | 地域(国) | 業種 |

|---|

| 中国建設銀行 | 0.5% | 新興国(中国) | 金融 |

| トヨタ自動車 | 0.4% | 日本 | 消費財 |

| アップル | 0.3% | 先進国(アメリカ) | 情報技術 |

台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング

カンパニー(TSMC) | 0.3% | 新興国(台湾) | 情報技術 |

| 中国工商銀行 | 0.3% | 新興国(中国) | 金融 |

| ガスプロム | 0.3% | 新興国(ロシア) | エネルギー |

| チャイナモバイル | 0.2% | 新興国(中国) | 電気通信 |

| マイクロソフト | 0.2% | 先進国(アメリカ) | 情報技術 |

| 中国銀行 | 0.2% | 新興国(中国) | 金融 |

| 鴻海精密工業 | 0.2% | 台湾 | 情報技術 |

組入上位銘柄の比率組み入れ不動産投資信託(REIT)の構成比率

次に、本ファンドの組入上位のREIT(不動産投資信託)銘柄を確認していきます。下表が、組み入れ銘柄のトップ10です。国内REITの他、アメリカのREIT銘柄が上位に入っています。

| 銘柄 | 構成比 | 国 | 用途 |

|---|

| 日本ビルファンド | 0.9% | 日本 | オフィス |

| ジャパンリアルエステイト | 0.8% | 日本 | オフィス |

| 野村不動産マスターファンド | 0.7% | 日本 | 各種分散 |

| サイモン・プロパティー・グループ | 0.6% | アメリカ | 商業施設 |

| 日本リテールファンド | 0.6% | 日本 | 店舗 |

| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 0.6% | 日本 | 各種分散 |

| オリックス不動産投資 | 0.5% | 日本 | オフィス |

| 大和ハウスリート投資法人 | 0.5% | 日本 | 各種分散 |

| 日本プロロジスリート | 0.4% | 日本 | 工業用 |

| アドバンス・レジデンス | 0.4% | 日本 | 住宅用 |

組入上位銘柄の比率組み入れ債券の信用格付け・ポートフォリオ特性

続いて、本ファンドに入っている債券の信用格付けやポートフォリオ特性(利回り等)を確認していきます。

まず、下表が、信用格付けを表したものです。日本や先進国の債券は、AAAやAA格ですが、新興国はAやBBB格のものが組み入れられています。

| 銘柄 | 構成比 |

|---|

| AAA | 55.5% |

| AA | 7.3% |

| A | 18.1% |

| BBB | 17.6% |

| BB以下 | 0.2% |

| 無格付け | 1.4% |

信用格付けの比率また、以下の表は、債券ファンド全体の利回りなど、ポートフォリオ特性を表したものです。全体としての直接利回りは、3.4%となっています。

| 項目 | 内容 |

|---|

| 最終利回り | 2.7% |

| 直接利回り | 3.3% |

| 修正デュレーション | 7.1年 |

| 残存年数 | 8.9年 |

ポートフォリオ特性ちなみに、デュレーションとは、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ(リスクの大きさ)を表したものです(長いほど債券価格の反応は大きくなる)。

最終利回りとは、満期まで保有した場合の債券購入日から償還日までに得る利息などの合計額が、投資元本に対してどれくらいになるかを表す指標(1年当り)です。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(9月)行われます。これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。トランプ大統領の就任以降、米国を中心とする株高や円安などにより、直近(数ヶ月)のパフォーマンスは、それなりのものとなっています。

| 期間(直近) | ファンド |

|---|

| 1ヶ月 | -1.2% |

| 3ヶ月 | -0.5% |

| 6ヶ月 | -1.3% |

| 1年 | 4.4% |

| 3年 | - |

| 5年 | - |

| 年初来 | -3.0% |

| 設定来 | 14.4% |

参考:月次レポート|大和投資信託まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。なんといっても、最大の特徴は手数料の安さです。年率0.23%と超低コストで世界の様々な資産に分散投資を行うことができます。

データ・まとめ

- 資産配分:国内と先進国の株式・債券・REIT、および新興国の株式・債券(計8資産)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.23%(その他諸経費を含む実質コスト:初回決算待ち)

- 決算:年1回(9月7日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)

- 信託財産留保額:無し

また、大和投資信託から出ている純資産の推移をみると、下図のように右肩あがりで推移しているため、順調にファンドへ資産が入ってきていることがわかります。

iFree 8資産バランスの純資産総額の推移。綺麗な右肩上がりで順調。

iFree 8資産バランスの純資産総額の推移。綺麗な右肩上がりで順調。

引用:大和投資信託

ファンドの純資産が減る(資金が流出する)場合、不安定な運用となってしまうので、現在の純資産は極めて健全な推移と言えます。

eMAXIS(イーマクシス)インデックスシリーズの特徴・ファンド一覧

eMAXISインデックスシリーズは、三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信)が運用するインデックスファンドシリーズです。

本シリーズを利用することで、日本・先進国・新興国などの株式・債券・不動産市場などの一般的な投資クラスに加えて、スマートベータ・コモディティ型ファンドに低コスト分散投資が行えます。

eMAXISのファンド一覧

下表は、eMAXISシリーズの投資先別のファンド名、また保有時にかかる手数料「信託報酬」の一覧です。様々な地域の株式や債券、REITへ投資が低コストで行えることがわかります。

スクロールできます

eMAXISシリーズのファンド一覧

一般的な資産クラスのインデックスファンドの他にも、コモディティ型やスマートベータ型のファンドに投資が行えます。信託報酬は0.4%〜0.6%台が多く1%を切る水準となってます。

他シリーズとの比較

インデックスファンドのシリーズには、eMAXISの他にも多数のシリーズがあります。下表は、各ファンドシリーズ・投資クラス毎の手数料を比較したものです。

スクロールできます

各シリーズのインデックスファンド手数料・比較

残念ながら、ニッセイインデックスやiFree、たわらノーロード、三井住友DCなどのシリーズと比べると、eMAXISシリーズの手数料は割高となっています。実際、私もニッセイインデックスシリーズを利用しています。

ただし、他シリーズでは取り扱っていない、米国REITやコモディティ型のファンドやがあるので、これらのファンドを利用したいという方は、eMAXISシリーズを検討してみるのも良いかもしれません。

サイト管理人

サイト管理人

以下、各資産クラスのインデックファンドについて詳しく比較・解説していきます!

eMAXIS日経225インデックス

eMAXIS日経225インデックスは、国内株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

日経平均株価(日経225)をベンチマークとしており、ソフトバンクグループやファーストリテイリングなど、東証1部に上場する約225銘柄から構成されています。

eMAXIS日経225インデックスの詳細を見る

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入手数料および売却時の手数料は、いずれも無料です。また、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.40%(税抜)となっています。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.40% |

eMAXIS日経225インデックスの手数料実質コスト(信託報酬+保管費用など)は年率0.41%程度となっています(参照)。信託報酬0.40)との乖離が少なく、余分なコストが少ない印象です。

組み入れ銘柄と構成比

次に、本ファンドがどのような銘柄で構成されているのか?を見ていきます。

構成銘柄の組入上位銘柄(下表参照)の顔ぶれを見ると、ユニクロで有名なファーストリテイリングやソフトバンクグループなど日本を代表する企業が上位を占めています。

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| ファーストリテイリング | 6.86% | 小売業 |

| ソフトバンクグループ | 4.63% | 情報・通信業 |

| ファナック | 4.48% | 電気機器 |

| KDDI | 3.44% | 情報・通信業 |

| 京セラ | 2.44% | 電気機器 |

| 東京エレクトロン | 2.39% | 電気機器 |

| ダイキン工業 | 2.20% | 機械 |

| 信越化学工業 | 1.89% | 化学 |

| 日東電工 | 1.69% | 化学 |

| セコム | 1.57% | サービス業 |

構成上位銘柄とその比率分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(1月)行われます。これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、ファンド内への再投資が、我々ファンド購入者には嬉しいですね。

長期投資を行う場合、効率的な資産運用のため、分配金が出た場合でもファンドへ再投資することが重要です。証券会社の注文時に「分配金再投資コース」を選ぶことで、自動再投資ができます。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。トランプ大統領の就任以降、再び円安傾向が強まったこと等もあり、良好なパフォーマンスです。

| 期間(直近) | ファンド | ベンチマーク

(日経平均株価) |

|---|

| 1ヶ月 | -0.44% | -1.10% |

| 3ヶ月 | -0.40% | -1.07% |

| 6ヶ月 | 15.77% | 14.95% |

| 1年 | 14.46% | 12.83% |

| 設定来 | 105.73% | 85.16% |

ちなみに、ベンチマークよりもファンドのパフォーマンスが高い理由のは、ベンチマークに構成銘柄の配当金が含まれないためです。ファンドのパフォーマンスは、分配金が再投資されたものとして計算されています。

積立NISA(つみたてニーサ)でも運用可能

本ファンドは、2018年1月からスタートする新たな小額非課税制度「積立NISA」でも運用可能です。

非課税期間が現行NISAと比べて4倍の20年間となるので、本ファンドの積立を長期投資で行なう方には、嬉しい新制度です。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。年率0.40%で国内株式(日経平均株価に採用されている全銘柄)に分散投資を行うことができます。

ただし、eMAXIS Slim国内株式(日経平均)等と比べると割高な手数料です。

eMAXIS日経225インデックスのデータ・まとめ

- ベンチマーク:日経平均株価(配当除く)

- 購入手数料:無料

- 信託報酬(税抜):年率0.40%(その他諸経費を含む実質コスト:0.41%)

- 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券なら最低500円から積立可能。)

- 決算:年1回(1月26日、休日の場合、翌営業日)

- 償還日:無期限(設定日:2009年10月28日)

- 信託財産留保額:無し

eMAXIS TOPIXインデックスファンド

eMAXIS TOPIXインデックスファンドは、国内株式市場への分散投資を目的としたインデックスファンドです。

TOPIXをベンチマークとしており、トヨタなどの国内自動車メーカーや大手メガバンクなど、東証1部に上場する約2,000銘柄から構成されています。

eMAXIS TOPIXインデックスファンドの詳細を見る↓

購入手数料・信託報酬(実質コスト)

本ファンドの購入・売却時の手数料は無料(ノーロード)で、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」は、年率0.40%(税抜)です。

ただし、eMAXIS SlimシリーズのeMAXIS Slim国内株式インデックス(信託報酬:0.18%)と比べると、信託報酬が割高です。

| 項目 | 手数料が発生する

タイミング | 手数料 |

|---|

| 購入手数料 | ファンド購入時 | 無料 |

| 信託財産留保額 | ファンド売却時 | 無料 |

| 信託報酬(税抜) | ファンド保有時 | 年率0.40% |

eMAXIS TOPIXインデックスファンドの手数料一覧実質コスト(信託報酬+保管費用など)は年率0.40%程度となっています(参照)。

信託報酬0.40%との乖離がほぼ無く、余分なコストが少ない印象です。

構成銘柄の比率は?

次に、本ファンドにどのような銘柄が組み込まれているか見ていきます。

本ファンドは、TOPIXがベンチマークで約2,000銘柄から構成されており、構成銘柄の上位10銘柄の比率は、以下のようになっています。

| 銘柄 | 構成比 | 業種(セクター) |

|---|

| トヨタ自動車 | 3.28% | 輸送用機器 |

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.34% | 銀行業 |

| 日本電信電話 | 1.68% | 情報・通信業 |

| ソフトバンクグループ | 1.56% | 情報・通信業 |

| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.43% | 銀行業 |

| ホンダ | 1.35% | 輸送用機器 |

| KDDI | 1.27% | 情報・通信業 |

| みずほフィナンシャルグループ | 1.22% | 銀行業 |

| ソニー | 1.19% | 電気機器 |

| ファナック | 1.03% | 電気機器 |

構成銘柄比率トヨタやホンダなど日本を代表する自動車メーカー、また大手メガバンク、そしてソフトバンクなど電気通信大手会社が組み入れ上位となっています。トップ10社でETF全体の16.6%とかなり分散が効いている印象です。

分配金・利回り

本ファンドの決算は年1回(1月)行われます。これまで分配金の発生はありません。分配金が出てしまうと、分配金への課税分(約20%)投資パフォーマンスが悪化するので、分配金はファンド内へ再投資してほしいですね。

また、これまでの本ファンドのパフォーマンスは、以下のようになっています。

期間(直近) | ファンド | ベンチマーク |

|---|

| 1ヶ月 | -0.63% | -1.48% |

| 3ヶ月 | 0.46% | -0.40% |

| 6ヶ月 | 15.38% | 14.35% |

| 1年 | 14.22% | 12.28% |

| 年初来 | 31.89% | 25.75% |

| 設定来 | 92.01% | 68.91% |

積立NISA(つみたてニーサ)でも運用可能

本ファンドは、2018年1月からスタートする新たな小額非課税制度「積立NISA」でも運用可能です。

非課税期間が現行NISAと比べて4倍の20年間となるので、本ファンドの積立を長期投資で行なう方には、嬉しい新制度です。

まとめ・評価

本ファンドのデータをまとめると、以下のようになっています。年率0.40%で国内株式(東証1部に上場する約2,000銘柄)に分散投資を行うことができます。